今や新聞に「介護」の記事がないほうが珍しいほどになってきたような気がします。一昔前にはこれほど「介護」、「介護」ではなかったかと思います。そこで本日ご紹介したいのは、「介護」から連想しづらい国の制度を活用した介護費用軽減の方法を紹介します。

目次

「介護保険」の申請からサービスまでの流れ

介護が必要になったら、要介護認定を受けてサービスを利用します。以下がサービスを利用するまでの流れになります。

(2)認定調査(調査員が自宅等に訪問し、本人の状況や家族からの聞き取り調査)

(3)審査・判定(コンピュータ判定と医師の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、要介護状態区分の判定)

(4)認定・通知(介護認定審査会の審査結果にもとづいて要支援1・2,要介護1~5、非該当の区分に認定し、通知)

(5)ケアプラン・介護予防ケアプランの作成

(6)サービス開始

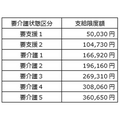

いざ、サービス開始における在宅で受けられるサービスの費用の目安は以下のとおりになります。

1ヵ月の支給限度額(1単位=10円)

要介護5になった場合、介護費用はいくら?

例えば、要介護5になった場合に介護費用はいくらかかるの?

公益財団法人家計経済研究所によると要介護5で在宅介護になった場合、在宅介護にかかる費用は10万7千円です。

介護の基本は、いくらかかるかではなく、いくらかけられるかではありますが、介護する人が万一、病気になり介護できなくなれば話は別です。

また、一日中介護していると何ヵ月に1回は1人で温泉にでも入ってゆっくりしたいものです。そのためのお金もまた必要になります。

このように家族のうち1人でも介護状態になると生活状況が一変します。

仮に毎月約10万円もの介護費用として支出していけば家計にとっては固定費となり、破綻寸前の家計状態になってもおかしくないです。(※利用者負担が高額になった場合に、高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度があります。)

特別障害者手当(国の制度)

今回、このような状況のなかで、少しでも介護費用をなんとかしたいと思う人にオススメな制度として「特別障害者手当」(国の制度)があります。

介護をしているとどうしても頭の中が「介護」から離れられなくて、相談はケアマネか役場の介護保険課しか選択肢が思い浮かばない方が多いです。

特別障害者手当とは国の制度であり、窓口が「障害者施策課」、「総合支所保健福祉課」などであり、「介護保険課」ではありません。

対象者

重度の障害により、日常生活に常時特別の介護を要する20歳以上の方。おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度で、かつそれらが重複している方。あるいは、これらと同等の疾病、精神障害の方(手帳を取得していなくても可)。

支給内容

月額26,620円(認定された場合申請月の翌月分より支給)

ただし、次に該当する方は除く。

2.病院等に3か月を超えて入院している方

3.本人または保護者の所得が制限以上の方

(本人所得については、非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金を含む)

手続き方法

次のものを持って各担当事務所へ。

2.所定の診断書

3.本人名義の預金通帳

4.年金証書

5.印鑑

6.戸籍謄本

上記のように、この制度は所定の診断書を提出して該当するか否かが決まります。受給できれば少しでも介護費用の足しになりませんか?

念のため、介護保険の認定とは連動していませんので、ご自身で役場の「障害者施策課」などに足を運んでみてくださいね。(執筆者:河村 修一)