遺言と聞くと、多くの方は、公正証書遺言か自筆証書遺言を頭に浮かべます。少し勉強熱心な方だと、秘密証書遺言をご存じの方も…。しかし、日本において、遺言の種類は、この3つに留まらず、実は全部で7種類もの遺言が存在します。

とはいえ、上記に挙げた自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類は、普通方式に区分され、残りの4種類は、遺言者が、病気や船舶中の遭難等により死が迫っていたり、伝染病で隔離されていたり…等の正に特別な場合に適用される特別方式に区分されます。

自分で遺言を書く時の注意点

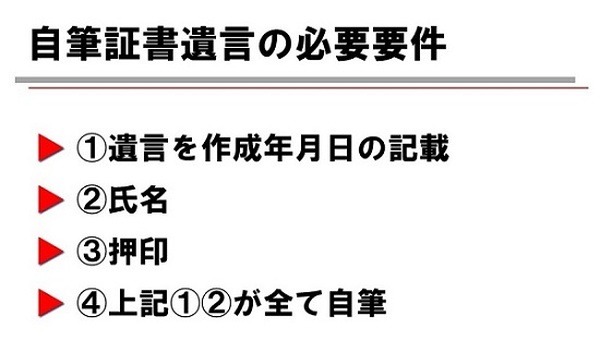

日々、相続のご相談を承っている中で、最近、遺言についてのご相談が顕著に増加しており、中でも、自筆証書遺言についてのご相談が非常に増えています。では、改めて、自筆証書遺言について確認しますと、要件として以下を充たす必要があります。

民法で定められた形式の要件は、以上のみです。言い換えれば、上記を満たしていれば、遺言としての効力が認められ、検認手続きを経た後、当該遺言を執行させることができます。

但し、気を付ける必要があるのは、遺言としての要件だけでなく、その内容です。

例えば、

・誤字脱字が散見されたり

・遺言に記入のある資産が既に亡くなっていたり

・表示の仕方が間違っていたり、遺留分を侵していたり…

…等、数え上げればキリがありませんが、ベースとなるのは、上記4項目。まずは、自筆証書遺言としての形式を充たすこと、そして、その後、細かい点を確認する必要があります。

PC等で作成した文章は自筆証書遺言になるか?

尚、公正証書遺言の場合、自身で名前が書けなかったりしても、公証人が、(有料ですが)指定場所に出向いてくれたり、署名捺印を職権にて対応してくれるため、手が不自由だったりした場合、署名捺印は不要ですが、一方で自筆証書遺言の場合、あくまで全文自筆でないと要件を充たさないため、年を重ねるごとに難しいことがあります。

そのため、よく質問を受けますが、PC等で作成した文面を遺言にすることはできないか? といった相談が多く、そのような場合は、その文面をベースにして公正証書遺言を作成するか、或いは、秘密証書遺言を作成するしかありません。

但し、秘密証書遺言の場合、秘密と言っても、秘密なのは、遺言の内容(中身)であり、公正証書遺言と同様に証人を要するため、自身が遺言を作成したこと事実(遺言が存在する事)は、証人に知られてしまう事となります。

また、自筆証書遺言については、別の視点から見た注意点としては、今すぐ、紙に記入すれば済むように、低コストで即効性はあるものの、専門家等からのアドバイスが受けられないことから、内容にミスがある可能性が否めません。

さらに、紛失・偽造・隠ぺい等をはじめ、自身しか遺言の存在、または格納場所を知らず、結果、相続人による相続手続きが完了した後に、発見される等、せっかく作成した遺言が意味をなさないこともあります。

また、専門家と連携して作成する場合は、遺留分にも気負付ける必要がありますし、何より、残される相続人のこと、税金の事もトータルに検討する必要があります。「せっかく遺言を作成したのに…」とならないよう、専門家と共同して作成する必要があります。(執筆者:佐藤 雄樹)