一見、冗談みたいな話が起こり得るのが不動産投資の特徴です。

物件を購入して耐用年数という税法で定めた使用可能期間を過ぎると、「実際の現金収支」より「課税される所得金額」が多く計上されて膨れ上がるためです。このような現象を「デッドクロス」といいます。

目次

なぜ不動産投資ではデッドクロスの現象が起こるのか

そもそも不動産投資の所得金額は

です。その必要経費の中に減価償却費も含まれ、耐用年数にわたって複数年で計上します。

その物件の耐用年数が過ぎれば減価償却費を計上しない分、必要経費が少なくなり、課税される所得金額は膨れ上がります。

それでも、ローンの元本は返済などの支払いをしなければなりません。特に中古物件は耐用年数が短いので、早くデッドクロスが到来します。

そのタイミング事前に見極めることが不動産投資のポイントです。

デッドクロスになった場合の現金収支をシミュレーションしよう

次の中古物件を例にしましょう。物件を購入してから物件の耐用年数が経過した後の11年目にデッドクロスが到来します。

・ 物件の価格 2,000万円(内訳 土地1,000万円、建物1,000万円)

・ ローンの金額 2,000万円(返済期間25年)

・ ローンの返済額 ローンの金額2,000万円 ÷ 返済期間25年= 80万円

・ 建物の耐用年数 10年(土地は減価償却費の計算に含まれません)

・ 利回り 年10%

・ 収入金額 物件の価格2,000万円 × 利回り10%= 200万円

・ 税率 50%(内訳 所得税40%、住民税10%)

・ 減価償却費以外の必要経費 50万円

・ 減価償却費 建物1,000万円 ÷ 耐用年数10年= 100万円

デッドクロスの到来する前後を検証する前に

不動産投資のように事業のために物件の購入や借入金の返済(住宅ローンの返済は除きます)をする必要のないサラリーマンの場合、「(5)課税される所得金額」は現金収支をベースに計算します。

具体的に「サラリーマン=給与所得」は年収を基準に給与所得控除額という支出した金額を概算額で計算して控除します。

デッドクロスが到来する前

不動産投資の「(5)課税される所得金額」の特徴は現金収支とかけ離れています。だからこそ、デッドクロスが到来する前と後を検証する必要があります。

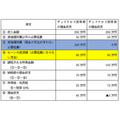

デッドクロスが到来する前は「(6) 納税前の現金収支」が70万円であり、サラリーマンや起業家がイメージする「(5)課税される所得金額」に近いです。

ところが、実際のシミュレーションで「(5)課税される所得金額」は50万円と20万円低く計上されます。それによって「20万円×税率50%=10万円」だけ節税効果があり、「納税額=現金の支出」がサラリーマンの実感ベースより余計に抑えられます。

そのため、現金収支は45万円プラスになります。その理由は現金支出の伴わない減価償却費100万円が必要経費にならないローンの返済額80万円より多いからためです。

デッドクロス到来後

「(5) 課税される所得金額」が150万円に膨れ上がり、「(6) 納税前の現金収支」70万円の2倍以上です。

そのためにサラリーマンがイメージする「(5)課税される所得金額」より80万円多く計上されます。

それによって、「納税額=現金の支出」は実感ベースより「80万円×税率50%=40万円」だけ多く計上されます。

その結果、所得税・住民税を納税すると現金収支は5万円のマイナスです。その理由は減価償却費が1円もなく、ローンの返済額80万円が重くのしかかるためです。

これこそ所得金額が膨れ上がるデッドクロスの怖さだといえます。

不動産投資をする前にデッドクロス対策を検討しよう

デッドクロスの到来するタイミングを見極めたら、対策するポイントは2つです。

1. 青色申告の申請をすること

青色申告特別控除額が適用できます。事業的規模なら65万円、それ以外なら10万円の所得控除が可能です。詳しくは次の記事がとても参考になります。

[確定申告]副業で不動産経営している人は知っておきたい「事業的規模」

2. デッドクロスが到来する前に無駄遣いをしないようにすること

上記のシミュレーションのとおり、デッドクロス到来前は節税効果により現金収支がプラスになりやすい傾向にあります。

節税目的により必要経費を無駄遣いしないで、デッドクロス到来後の納税資金を確保しましょう。次の記事を参考にしていただければ幸いです。

間違った節税対策をするとお金が減ります それは「お金を減らす節税? 残す節税?」

以上です。(執筆者:阿部 正仁)