これまで、他の追随を許さないパフォーマンスのNASDAQ100。

また、コロナ禍の中では資産運用により多額の収益を発生させた人も多くいました。

今後も継続して収益を上げていくにはポートフォリオの構築がポイントになってきます。

それでは、NASDAQ100はどのような点が魅力なのでしょうか?

ファイナンシャル・プランナーの視点でナスダック・グローバル・インデックスのアジア太平洋地区責任者であるジョイス・イップさんにインタビューしました。

今後のポートフォリオの構築の参考にしてください。

NASDAQ100の魅力について

—コロナ禍の中で日本国内の証券口座の新規開設が急増しました。このことについてどのように思われますか?

こうした傾向は日本だけにとどまらず、世界的な傾向となっています。

要因としては複数のものが考えられ、家にいる時間が長くなったことで投資機会を探す時間を多くとれるようになったことや、経済が「一時停止」状態にあるなかで保有資産の目減りについての懸念が広がったことなどが挙げられます。

これまでも、NISAやつみたてNISA、企業型や個人型確定拠出年金の導入により、資産運用について触れる機会は増加しており、若者ほど、将来の社会保障制度への根強い不信感から危機感を強く持っています。

もともと資産運用に興味を持つ人が増えていた中で新型コロナウイルスの感染拡大により株価が大きく下落することで、長期的に見れば「今は、安く買えるチャンス!」と思った人が増えたことが要因だと思われます。

—一方で、以前に「貯蓄から投資へ」のスローガンが掲げられましたが、日本人はまだまだ投資の割合が低い状況です。

昔であれば定期預金の金利も年4~5%の時代もありました。

定期預金として預けておくだけで増えており、昔は定期預金の一択であっても資産形成は可能でした。

しかし、その時代は既に終焉を迎えています。今の0.01%の超低金利では増えない時代。

人生100年時代と言われるように長生きする時代においては資産寿命も伸ばさなければならない時代です。

そのような状況の中でも、アンケート調査では投資をしない理由として「損をしそう」や「ギャンブルみたいなもの」といった回答が必ずといっていいほど登場してきます。

こうした回答は日本人に限った話ではありません。

こうした回答は資産運用や投資が短期的なものとして考えられていることが背景にあると思われますが、まずは運用の方法を知ることが必要です。

そのため、ナスダックは世界の投資家がリスクを管理しながらアップサイドを最大化する方法をよりよく理解できるよう、投資家教育にも取り組んでいます。

—それでは、具体的にはどのような運用方法がありますか?

日本を含む世界が「ポスト・パンデミック」の新時代の段階に移行している今、望ましい投資リターンの達成と持続可能な投資モデルの構築がポイントとなっています。

国内中心の投資では、人口減少や低経済成長など「日本国内」特有のリスクを受けるため、リスクを隔離することが難しいでしょう。

そのためには、分散投資がポイントです。

投資する対象地域を日本国内だけでなく、世界に目を向けることが必要でしょう。

したがって、投資対象も分散させることで、国内特有のリスク軽減に繋がります。

—投資対象地域を分散させるには、対象地域はどこになりますか?

分散投資の観点からは、米国市場は欠かせない存在です。

その理由は、米国株式が歴史的に高いリターンを上げているからです。

パンデミック後の経済回復の早さを見てもイメージしやすいと思います。

そして、米国の経済成長の要因を深く掘り下げると、その基本はテクノロジー、すなわちテクノロジー主導の成長と革新にあると言えます。

みなさん、特に近年で大きく急上昇した企業や新しいサービス・商品をイメージしてみてください。

イメージされた企業の中には、グーグル(Google)やアップル(Apple)、フェイスブック(Facebook)、アマゾン(Amazon)、マイクロソフト(Microsoft)が含まれていた人もいるでしょう。

この5社は全て米国の巨大情報技術(IT)関連企業で、この5社の頭文字を取って「GAFAM」という言葉が登場しています。

今やこの5社のサービスや技術が仕事やプライベートにおいて世界中に浸透しています。

これらの企業は米国生まれの企業ですが、現在はもう新たなグローバルカンパニーと呼べるものになっています。

半世紀以上にわたって世界のGDP1位の座を守り続けている米国は、変化しながら成長し続けている風土があるからだと言えます。

—米国株式の中でも、NASDAQ100のリターンが突出して高いのですが、その理由を教えてください。

Nasdaq100の構成銘柄は、世界のトップブランドとして広く認知されており、2020年の複数のランキングではナスダック100の銘柄が上位にランクインしています。

一例として、最も広く注目される年次ブランドランキングの1つとして、ブランドコンサルティング会社のインターブランド社が発表するリストがあります。

2020年のインターブランドのベスト・グローバル・ブランド・リストでは、Nasdaq100の企業が上位を独占し、トップ5に4社がランクインしています。

ブランド価値は、顧客ロイヤルティや価格決定力と相関していることがしばしばあります。

延いては、Nasdaq100が収益を伸ばし、それを維持しているのは(またその結果としての投資パフォーマンス向上は)、構成銘柄のブランド力によるところが大きいと考えるのが妥当でしょう。(下の図表を参照)

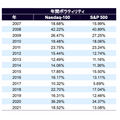

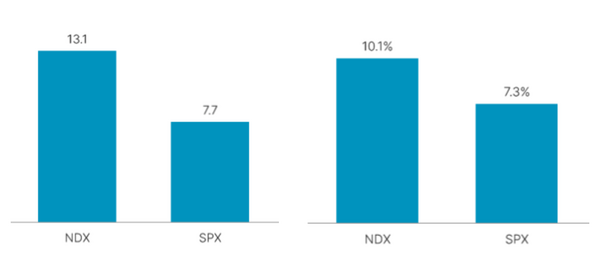

<図表>各指標の年間パフォーマンス

出所:Nasdaq,FactSet,Bloomberg.Data as of 12/31/2021

一方で、収益率が高い=ハイリスク・ハイリターンと思われる方も多いでしょう。

ハイリスク・ハイリターンかどうかなど、価格変動幅を見る際には「ボラティリティ」という価格変動率(度合い)で見ます。

ボラティリティが大きいと価格変動が大きいことを示し、逆に小さいと価格変動が小さいことを示します。

Nasdaq100とS&P500とのボラティリティを比較した図表を確認していただくと、NASDAQ100とS&P500との年間ごとのボラティリティはほぼ同じです。

年間パフォーマンスの図表と合わせて言えることは、リスク(価格変動幅)がほぼ同じであれば、得られるリターン(収益)は、以下図表の期間ではNASDAQ100の方が大きいことが言えます。

<図表>NASDAQ100とS&P500の過去のボラティリティ指数の比較

出所:Nasdaq,Bloomberg.Data as of 12/31/2021

—それ以外にもNASDAQ100の魅力はございますか?

企業の成長は経済成長とともにイノベーション(変革)が必要です。

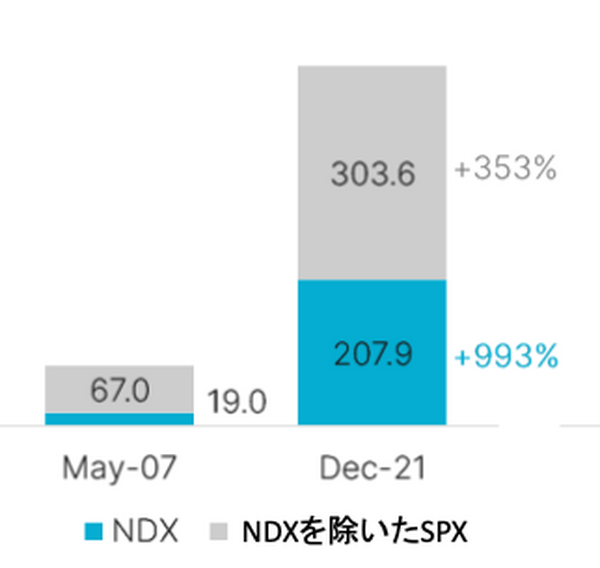

現在のNASDAQ100の構成銘柄は2007年5月以降、特許の価値を10倍程度に高めています。

なお、S&P500全体では5倍程度、世界の全上場企業では3.4倍程度ですので、突出したリターンの背景には、イノベーションが少なくとも一つの要因としてあると言えるでしょう。

<図表>特許価値の増加率Nasdaq100対S&P500(※)の企業比較

(※)Nasdaq100を除いたS&P500

出所:Nasdaq,Data as of 12/31/2021

そして、今後もイノベーションを生み出すには研究・開発への継続的な投資がカギになると考えています。

NASDAQ100の構成銘柄の研究・開発(R&D)への年間平均投資額は、S&P500の構成銘柄と比べると約2倍の平均費用になっています。

さらに、年間の平均研究開発(R&D)費用と売上の割合もNASDAQ100の方が高くなっています。

NASDAQ100の構成銘柄の特徴は、世界的に技術開発の最先端を走っている企業の集まりであることだと言えるでしょう。

<図表>年間加重平均R&D費用($Bn) <図表>年間加重平均R&Dと売上の割合(%)

出所:Nasdaq,FactSet.Data as of 12/31/2021

—NASDAQ100の構成銘柄は、日本国内でも馴染みの深い企業が多いですね。

そうですね。

NASDAQ100には、「GAFA」(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)と言われる米国の巨大情報技術(IT)関連企業やWindowsでお馴染みのマイクロソフト、IoT(モノのインターネット)に欠かせない半導体メーカーのインテルも構成銘柄です。

それ以外にも、新型コロナウイルスのワクチンを開発したことで日本国内でも有名になったバイオテクノロジー企業のモデルナ、日常生活で利用されている方も多いスターバックスや動画配信信サービスのネットフリックスも構成銘柄です。

さらに、スマートフォンやパソコンで文書共有する際になくてはならない存在であるPDFを開発したアドビ、コロナ禍によりテレワークやオンライン会議では欠かせない存在となったZoomを提供するズーム・ビデオ・コミュニケーションズ。

他にも、トヨタ自動車の時価総額を上回ったテスラやアレクシオンを買収したアストラゼネカも含まれています。

このように、日本国内で日常生活に欠かせない企業に加えて、最近ではさらにテクノロジー分野に限らずバイオテクノロジー、消費財、工業分野からも多くの企業がナスダック100に含まれています。

幅広い銘柄があることで、ハイテク企業の成長から恩恵を受けるとともに、それら企業のリスクを軽減することができるのです。

—高い上昇率を見ると、今後も期待できる部分もありますが、一方で割高になっているのでは?と思う投資家もいると思いますが、その点はいかがでしょうか?

ここまでお話してきましたようにNASDAQ100の高い上昇率は、決して偶然ではないと言えます。

絶対的・相対的に構成銘柄のファンダメンタルズが持続的に改善したことが起因していると言えます。

2014年から2019年にかけて、Nasdaq100のPER(TTMベース)は2000年半ばの水準を下回る20台前半から半ばと安定的に推移していました。

なお、2020年にはそのトレンドが崩れ、PERは30台半ばから後半に上昇しており、同時に、Nasdaq100の1株当たりの売上も上昇しています。

PERには将来の利益に対する投資家の「期待値」を示す意味も含まれていますので、PERの上昇=割高とは言い切れない面もあるのではないでしょうか。

2022年4月現在、PERは30を下回る水準まで下がっており、好調な売上増加が続いています。

—最後に、ひとことメッセージをお願いします。

海外の株式を購入するとなると、投資環境の情報入手や銘柄選びは国内の株式以上に難しいものがあります。

そこで、複数の世界の一流ブランドに投資できるNASDAQ100の魅力を知ってほしいと思います。

そして、今後の長期的な視点での投資パフォーマンス向上に繋げてほしいと思います。

NASDAQ100関連商品一覧

| 提供 | 上場 | 商品名 | コード |

| 野村アセットマネジメント | 2010年8月16日 | Next Funds NASDAQ-100連動型上場投信 | 1545 |

| 日興アセットマネジメント | 2020年9月24日 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 2569 |

| 日興アセットマネジメント | 2020年9月24日 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 2568 |

| 三菱UFJ国際投信 | 2021年2月25日 | MAXISナスダック100上場投信 | 2631 |

| 三菱UFJ国際投信 | 2021年2月25日 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | 2632 |

| 大和アセットマネジメント | 2022年2月2日 | iFreeETF NASDAQ100インバース | 2842 |

| 大和アセットマネジメント | 2022年2月2日 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 2840 |

| 大和アセットマネジメント | 2022年2月2日 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 2841 |

| 東京金融取引所(TFX) | 2022年2月28日 | くりっく株365のNASDAQ-100 | |

| 野村アセットマネジメント | 2022年3月18日 | Next Funds NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2845 |

動画でNASDAQ100について簡単に学べます↓↓