資産配分の説明の際に、期待リターン(投資収益率)とリスク(許容度)について説明しています。今回は期待リターンについて、その変化の大きさを紹介します。

シニアであっても資産運用の期間は20年~30年続きます。現在60歳女性の場合余命は28.47年です。最初は低いと思う期待リターン(投資収益率)も期間が長くなれば大きな差になります。

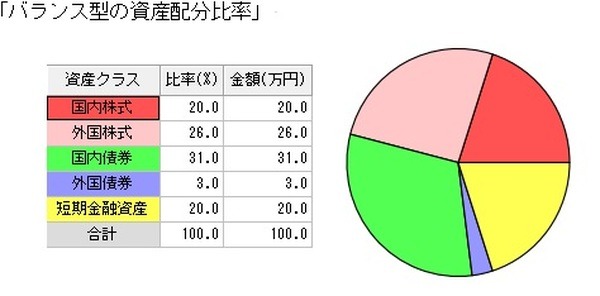

資産運用のお客様には、相談の最初に、FP PoPSによる、最適アセットアロケーションの設定を行っています。ご自身のリスク許容度と期待リターン(投資収益率)から、最適な資産配分をお決めになる場合、例えば、期待リターン3.8%、リスク8.1%であったとします。

このAA(アセットアロケーション)は最悪ケースでマイナス12.4%になります。お客様に損失に耐えられるかをお伺いしますと、「12.4%程度であれば何とか」という答えが得られます。

そこで、「2年連続しても耐えられますか」となると、皆様逡巡なされます。

なぜならば、1,000万円の元本が、最初の年に87.6%の876万円になり、翌年も同じであれば、767万円に減じる可能性を申し上げるからです。

この場合、損失額は233万円です。もし、3年続くと約672万円、損失は328万円にもなります。

このように具体的な数値を挙げてお尋ねするとお客様の過半は、当初に算出した期待リターン(投資収益率)を下げて、リスクを減じます。

下図は、平成12年~平成26年間の東証一部時価総額平均の収益率推移です。

平成12年~3年間収益率はマイナスです。また、平成19年・20年も2年続けて下がっています。図にある様に増減は複数年続きます。従って2年又は3年間損失が出ることを推量する必要があります。

リターンは毎年3.8%が得られるのではなく、単年度の利益は +10%の年もあり、損失が12%になったりします。ただし、収益率が3年連続してプラスの場合、例えば10%、15%、5%となった際には、1,000万円の投資は約1,328万円になります。

このように、期待リターン(投資収益率)は算術平均ではなく幾何平均で乗じるので、低く思える収益率でも、期間が長くなれば大きな成果または損失になります。

下図は期待リターン3.8%、リスク8.1%の最適資産配分は下図の通りです。株式に46%、債券に57%、短期金融資産に20%を投じているバランス型の資産配分です。

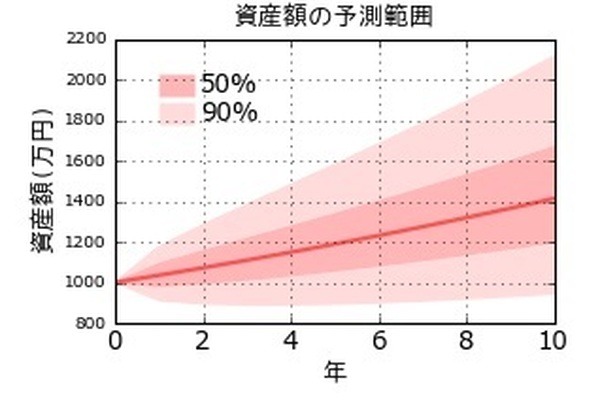

下図はこのAA戦略を投資額1,000万円で期間10年継続した結果の幅を表わします。

10年後には90%の幅(最良・最悪)は約2,100万円~900万円になり、50%は1,600円強~1,200万円の幅に入りと試算されます。(コストは未反映、資金の入出金なし)

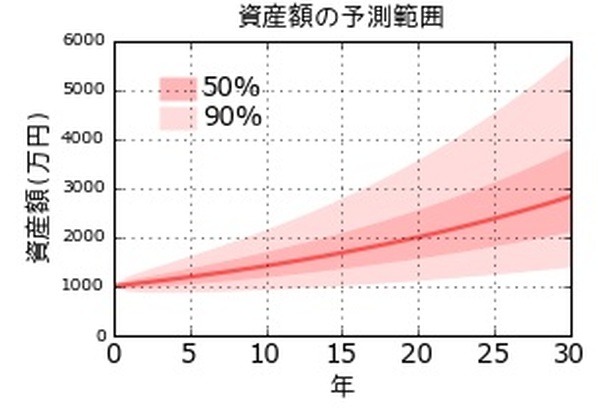

下図は30年継続した場合の、成果の推移と幅を示しています。

30年間同じAA戦略を続けた場合には90%(最良・最悪の幅)は約1,300万円から5,600円の幅になります。(コスト未反映、資金の入出金なし)

このように採用するAA戦略により、将来の資産額が大きく変化するとともに、単年度の損失額予測も変わります。シニアの資産運用は、概ね失敗した場合の許容度が小さなものです。シニアの資産配分(AA)戦略は、ご自身の資産がどのような幅で推移できるのかを予測して立案ください。(執筆者:吉野 充巨)