日本の総人口は2048年には1億人を割ると見られています。また、総人口に対する65歳以上の高齢人口の割合を示す「高齢化率」を見ると、50年後(2060年)には2.5人に1人が65歳以上になると言われていて、急激な高齢化社会を迎えようとしています。

そんななかで最近よくみかけるのが「終活」、「相続関係」、「空家問題」など、身近でも問題になりそうな話題です。今回はその中でも、相続にまつわることについて、少し取り上げたいと思います。

目次

「争族」になりやすいケース

相続については、「争族」ともいわれることもあるように、

これまでの家族・親族の間での感情のもつれが積み重なって相続問題となり爆発する、といったケースがよく見られます。

よくある相談で「争族」になりやすい事例としては、家族関係が複雑な場合、たとえば

・亡くなった人が内縁関係だった、認知した子どもがいる etc

が割と典型的です。

また、相続人の間の仲が悪かったり、相続人の配偶者から口出しする可能性があるなど、将来不和が生じる可能性がある・あるいは亡くなった人から多額の援助を受けていた人がいるときは、相続人の間でそもそも相続開始までに不公平感があったりして、いざ相続の話となってこじれるケースが見られます。

亡くなった人の面倒を見ていたり、金銭的な援助をしていた人がいる場合も、それまでの貢献をどう分け前に織り込むかで揉める場合があります。

「争族」問題発生を防ぐためには?

では、こういった「争族」問題が発生するのを防ぐにはどうすればいいのでしょうか。

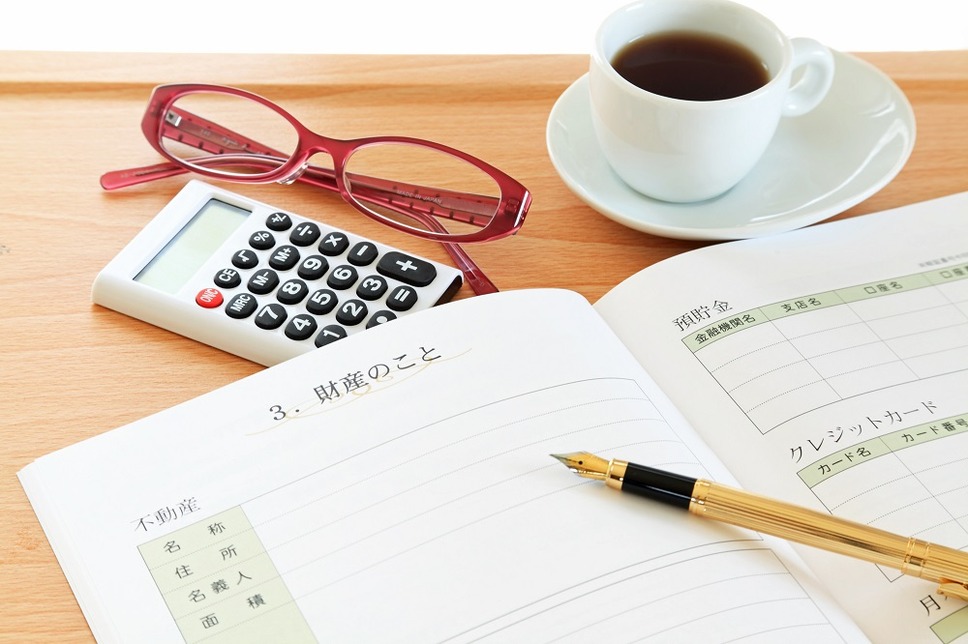

まずは、財産の棚卸しをしてみたり、負債を含めて財産目録を作ってみる・相続関係図を作ってみることで、将来相続が発生したときどんな問題が出てきそうか、あらかじめ予測してみるのも一つの方法です。

最近はエンディングノートでも、財産一覧や相続関係図が作成できるようなものがありますから、そういったものを利用してみるのもよいでしょう。

相続対策のための遺言書

エンディングノートは、自分の財産整理や、死後のことに対する想いなどを、親族に伝えるにはとてもよいと思いますが、

遺産の処分などについて法的効力が生じるようにするには、法律上要件を満たした遺言書の作成をしておくことが必要になります。

遺言によってこそ、それぞれの実情にあった形で財産の処分ができますし、遺言があると亡くなった人の遺志が尊重され、紛争が防げるとも言われています。

ちなみに遺言書がなければ、法定相続分に基づくことになりますが、先に述べたように、亡くなった人から多額の援助を受けていた人がいるときや、亡くなった人の面倒を見ていた人がいる場合、そういった事情を遺産分割のときにどうみるかによって問題が生じることになってしまうのです。

遺言書の種類には大きく見て3種類ありますが、よく利用されるのは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。

このうち、公正証書遺言は公証人の前で話し、作成してもらう遺言です。メリットとしては、

・家庭裁判所の検認手続き(遺言書の偽変造を防ぎ、遺言書を確実に保存するために行うもので、家庭裁判所が遺言書の用紙・枚数・ペン書きか毛筆かなど・遺言の内容・日付・署名・捺印など調べて調書という書面を作成します)がいらないこと

が挙げられます。

公正証書遺言の保管も公証人役場で行われ、自筆でなくてOKなので、字を書くのが困難な高齢者でも作成できます。

もっとも、その分作成に手間であること(公証人・証人2名の立会が必要)・遺産の額により費用がかかること・公証人が作成に関わるため、遺言書の中身の秘密を確保できないというデメリットもあります。

他方、自筆証書遺言のメリットとしては、基本的には公正証書遺言のデメリットの逆になりますが、

・自分だけで手軽に作れる

・内容を秘密にできる

という点が挙げられます。

もっとも、その分要件が厳しく、遺言者が亡くなったあと効力が発生するため、作成者本人の真意の確認が困難であったり、一部の相続人に隠されたり、改ざんされるおそれ・遺言の内容が不明確だとかえって紛争になる可能性・先の家庭裁判所の検認手続きが必要といったデメリットがあります。

遺言書を作成するにはどの方式がいいか

どの方式が良いかについては、結局のところ遺言者を作成する方のニーズに応じてケースバイケースで判断していくことになります。

費用と時間をかけたくなかったり、定期的に書き換えたい場合は、自筆証書遺言の方が柔軟に作成できるため、ベターですが、遺言書作成する方が高齢で、将来相続でもめるおそれが高かったり、遺産が多数・遺言内容 複雑といった事情があれば、公正証書遺言による方が無難でしょう。

いずれにしても、紛争防止になる遺言書でないと作った意味がなくなるので、内容はよく吟味する必要があります。また後で遺言書に書かれた内容に不満が出たりすることを防ぐ上でも、できれば予め相続人となる方とよく話し合っておくことも大事です。(執筆者:片島 由賀)