目次

シルクの靴下と古い靴下を活用して「頭寒足熱」

「頭寒足熱」とは、「ずかんそくねつ」と読み、「頭は冷やして足は温めておくと体にいい」という意味です。

「頭を氷枕で冷やして、足は熱いお湯につけろ」という極端な意味ではなく、「上半身と下半身の温度差を小さくするといい」という意味になります。

下半身の中でも、とくに冷えやすい箇所は足ではないでしょうか。

ふとんに入っても、足が冷たいと眠ることができません。

「頭寒足熱」を実践するときにも、一番温めると効果的な箇所は「足」です。

「足」を温めるためには「こたつ」が一番便利で快適かもしれません。

しかし、最近は住宅事情から、こたつをリビングに置いている人は少なくなっています。

また、こたつで足を温めても、こたつから出てしまえばあっという間に足は冷えてしまうでしょう。

そこで最近注目されている「頭寒足熱」が靴下を使った方法です。

以前、モコモコとした厚手のスリッパのような靴下がはやったことがありました。

しかしそれらの多くは化繊で作られていたため「足に汗をかいてしまい、汗が足を冷やす」という悪循環になっていたのです。

靴下を使った頭寒足熱方法は、シルクの靴下を肌に直接はくため、汗で冷えることはありません。

しかも、靴下は自宅で洗うことができるため、衛生面でも優れています。

靴下を4枚使った頭寒足熱のやり方

靴下を使った頭寒足熱のやり方は、

です。

シルクの靴下は、薄手のため一枚で履くと破れやすくコスパが悪いのですが、重ねて履くことで長持ちします。

とくに最後に履く「丈夫な素材の靴下」は、できるだけ古いものを選ぶといいでしょう。

「丈夫な素材の靴下」の役割は、中に履いている繊細な素材の靴下を守ることです。

履き古して破れかかっている靴下の最後の活躍の場にふさわしいのではないでしょうか。

「頭寒足熱」を上手に行うコツは、足をしめつけないことです。

血の循環が悪くならないように、旦那さんやお父さんの大きな靴下を借りてもいいでしょう。

入浴剤を使わずにお風呂で温まる

寒い季節のお風呂には入浴剤が欠かせません。

しかし入浴剤は意外と値段が高く、少しでも生活費を切り詰めたい主婦の中では、優先順位が低くなりがちです。

そんなときには「家にあるもの」を入浴剤に使ってみましょう。

例えば、寒い時期に家にあるものの代表が「みかん」です。

みかんの皮には毛細血管を広げる成分が含まれています。

みかんの皮をそのまま浴槽に入れてもいいのですが、1週間程度干してから使うと「陳皮」という漢方薬に使われるものになり、一層効果的です。

また、ほうれん草のゆで汁をお風呂に入れても保温効果があると言われています。

ただ、ほうれん草のゆで汁は色とにおいも強いため、気になるようであれば足湯に使った方がいいでしょう。

みかんもほうれん草もなければ、塩を入浴剤代わりにすることもできます。

塩には発汗作用があるため、湯冷めせずに体を温めることができるのです。

冷え性の人は、外から温めようと頑張りますが、血流がよくなると体はぽかぽかと温かくなります。

寒い日に買い物に出かけて帰ってくると、手が温まっていることはないでしょうか。

外に出て歩いたり、体を動かしたりしたことによって血流がよくなり、体全体が温まったためにおこることなのです。

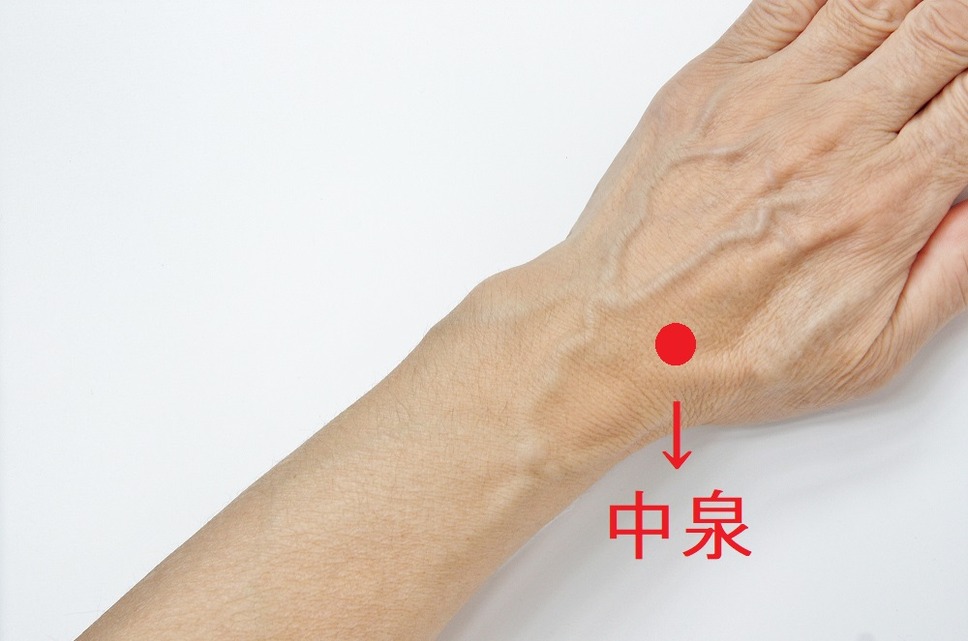

お風呂に入るだけでも血流はよくなりますが、湯船につかりながら手首の甲側中央にある小さな凹みをツボ押ししてみましょう。

「中泉」と呼ばれるツボで、胃痛や冷え性のツボとされています。

いつもの「ふとん」で温かく眠る! 押し入れに眠っている「毛布」の活用法

寒い夜は、冷たいふとんに入ることが苦痛です。

最近は羽毛の掛けふとんが主流ですが、羽毛の掛けふとんの内側に毛布を合せている人もいます。

しかし、羽毛の掛けふとんが温かい理由は「羽毛自体」が温かいのではなく、羽毛と羽毛との間にはさまれた「空気」が温かいのです。

そのため、羽毛の掛けふとんは、できるだけ肌に近い部分で使い、体温で空気を温めるようにします。

そして「家にあるけど使わないもの」の代表が「毛布」です。

毛布は、さまざまな「お返し物」に選ばれるものなので、自分では一枚も買っていないのに、気がつくと毛布に押入れが占領されていることがあります。

寒い冬は、押し入れに眠っている毛布を活用しましょう。

もしも、毛布を羽毛の掛けふとんと合せて使うならば、毛布は羽毛の掛けふとんの「上」に使うようにしましょう。

掛けふとんが羽毛ではないならば、毛布は掛けふとんの「下」に使います。

また、毛布にはたくさんの素材がありますが、用途によって素材を上手に選ぶといいでしょう。

毛布の中でも一番安価で手入れが簡単な素材はアクリル毛布ですが、アクリル毛布はダニやほこりの心配が少ない反面、吸汗性がないため汗をかいてしまうと朝方に寒く感じるのです。

肌に直接触れないように使う工夫をしましょう。

毛布の用途は「掛ける」と思われがちですが。実は「敷く」方が温かいこともあります。

寒くて眠れないようならば、敷ふとんの上に毛布を敷いてみるといいでしょう。(執筆者:式部 順子)