さまざまな支払いでスマホ決済が進んでいる中国ですが、病院内でも至る所でQRコードを見ることができます。

先日、風邪で咳が止まらなくなってしまったので、病院に行ってきました。

中国の公立病院は三等級(さらに甲、乙、丙三など)別に分かれています。

一見、一級がよさそうですが、三等級が501床以上の24体制の総合病院(三特甲が一番いい病院)です。

目次

病院内で進む電子化

総合窓口で診察券を作り、受付と診察料の支払いを済ませます。

中国の病院は基本的に前払いなのですが、この時も微信や支付宝アプリで支払いが可能です。

受付スタッフに2階の内科へ行くように促されます。

電子掲示板に順番と名前の表示

内科に着つと、電子掲示板に診察室ごとに順番で患者の名前が掲示されています。

「~さん!」などど、看護婦さんが呼びかけてくれないので、名前があった診察室に自分で行かなければいけません。

先生に診察券を見せると、PCにカルテが出るようで、患者のそれまでの既存歴なども一目りょう然です。

今回は、1週間以上咳とだるさが続いていたので血液検査をしてくるように言われました。

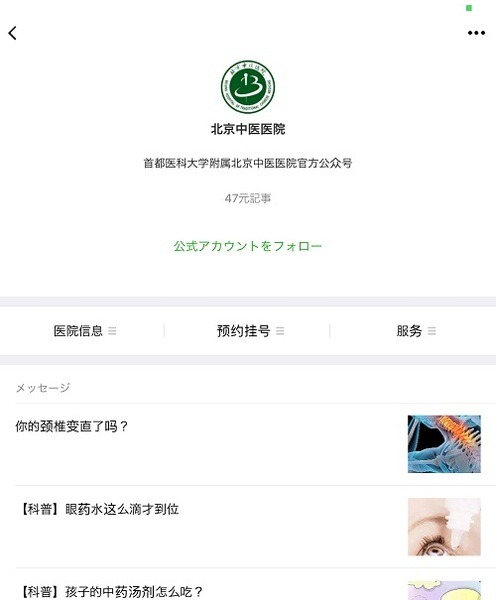

先生の部屋にも病院の微信コードが表示されています。

これをスマホで読み込むとアカウントフォローができ、次回の予約が簡単にできます。

電子化が進むけど、病人が自分で血液を運ぶ?

会計場所で先に検査代を支払い(スマホ決済)、自分で5階の検査室に向かいます。

まず、採決室で血液を採り、自分で採決した血液を持って、別室の分析室へ。

分析室の窓口で血液を渡すと、

と言われました。

この時間は自分で把握しておく必要があります。

検査結果は、専用印刷機で患者がプリント

30分後、言われた通り機械で検査結果をプリントアウトし、先ほどの先生の診察室にもう一度行きました。

他の患者さん診察しているようですが、終わり次第入って診断を受けます。

とのことでした。

ここで、3回目の支払い。今回は薬代です。

もちろんスマホ決算でピッとQRコード読み込みで終わりです。

1階の薬局窓口へ

薬の調剤が終わると、窓口の掲示板に名前が表示されるので、窓口で薬を受け取って帰宅できます。

もしこの時、注射や点滴が必要なら、この窓口で他の薬と一緒に注射液を渡されます。

注射液を自分で持って、注射・点滴室で看護婦さんに渡すと注射してもらえます。

電子化で合理的、でも意外なところに時間が取られる

一度の診察で支払いが三回です。

そのたびに支払窓口で並びますし、現金ならおつりのやり取りも面倒で時間が余計にかかります。

でも、スマホ決済なら、その分の時間の短縮ができ、比較的スムーズに会計が進みます。

また、患者さんの情報がすべて電子化で管理されているので、無駄がないという安心感があります。

ただ、体調が悪い中、広い病院を行ったり来たり…。

日本ではすべて看護婦さんや病院側がしてくれることを自分ですることが多いので、初めてだと驚かされるかもしれません。(執筆者:桜井 まき)