2020年4月1日から高等教育の修学支援新制度が開始されました。

いわゆる「大学の無償化」ですが、対象世帯が限られています。

制度が始まる前は、年収270万円未満の家庭が全額免除などの情報がありました。

実際に自分の世帯が高等教育の修学支援新制度の対象かどうか、気になると思います。

目次

高等教育の修学支援新制度とは

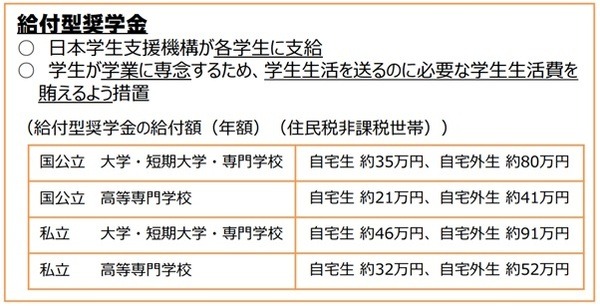

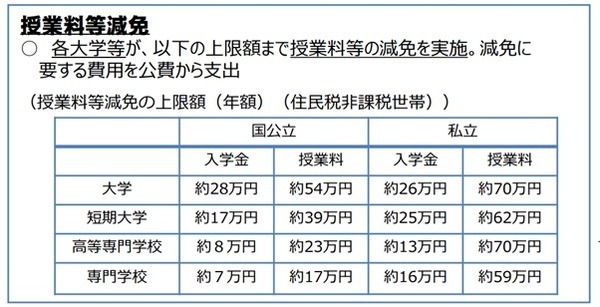

高等教育の修学支援新制度は次の2つの支援で、大学や専門学校などの高等教育を受ける機会を均等にすることを目的としています。

この新しい制度は、

・授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)

・給付型奨学金の支給

の2つの支援により、大学や専門学校などで安心して学んでいただくものです。

引用元:文部科学省

この制度の支援対象となるには、「住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生」という条件があります。

住民税非課税世帯と難しく書いてありますが、世帯人数などによって計算結果が変わるようです。

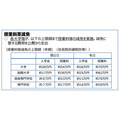

文部科学省がわかりやすい表を公表しています。

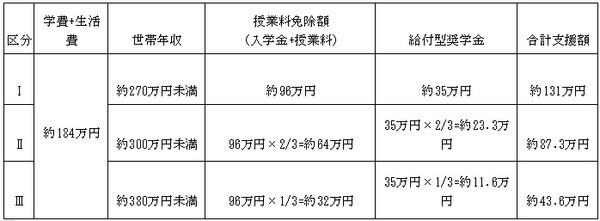

この表の第1区分が住民税非課税世帯となり、授業料等の免除と給付型奨学金の支給対象となります。

これらの表だけでは、わかりづらいので、シミュレーションをしてみます。

シミュレーション

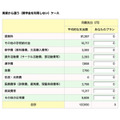

まずは大学生活でかかる費用を確認します。

2016年に実施された「学生生活調査」をみると、1年間の学生生活費は188万4,200円となっています。

この金額には授業料だけでなく、教科書代や通学費、通信費や家賃なども含まれています。

国立と私立、自宅から通う学生と1人暮らしの学生が混在した数字となっています。

少し大きめの数字が結果となっています。

参考元:日本学生支援機構(pdf)

日本学生支援機構の学生生活費シミュレーションを使ってみると、次のような数字が出て着ます。

実家から通うケースでみると、授業料以外で年間にかかる費用は、

13万7,050−(8万1,267 + 1万717) = 4万5,066/月

1年間に直すと54万円程です。

授業料と生活にかかるお金54万円/年をもとにシミュレーションします。

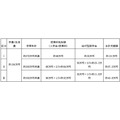

4人家族、私立文系

親2人と大学生本人、中学生の4人家族とします。

母親は専業主婦とし、父親がサラリーマンとして働いているとします。

明治大学経営学部に合格した学生本人は、自宅から通うと想定します。

まず、1年目にかかる学費は入学金や授業料などの総額130万円/年です。

それと生活費として54万円を加えると、184万円/年となります。

この世帯のパターンであれば、年収270万円未満(第1区分)の場合は、授業料等の免除96万円を受けられます。

184万円から96万円を引くと、88万円となります。

さらに給付型奨学金で年間46万円の支援が受けられます。

残金から引くと42万円となります。

2016年に実施された「学生生活調査」よると、大学生は1年間で35万円ほどアルバイトで収入を得ています。

こちらの数字もあくまで平均ですので、月3.5万円ほどアルバイトで稼げれば、世帯からの支出は0になります。

同じ条件で第2、3区分の計算した結果を下の表にまとめました。

支援だけで不足する分は、第2種奨学金や大学独自の奨学金を利用することも可能です。

給付型奨学金を受けると、無利子の第1種奨学金を受られないようです。

1区分であれば、修学支援新制度によって学費分は賄えそうです。

検討段階の国立大の学費、自由化

余談ですが、国立大学学費の自由化の検討が始まっています。

国立大学の授業料は年間53万5,800円と決められています。

現在でも最大20%まで引き上げが可能で、最大約64万円となります。

値上げが検討され始めた理由は、国立大学の経営環境が厳しくなってきているからです。

国からの運営費交付金は減少傾向です。

各国立大学は企業との共同研究など外部からの収入を増やそうとしていました。

すでに2019年度から東京工業大学と東京藝術大学はともに約20%の値上げを実施しています。

理系や芸術系は研究費や制作費がかさむようです。

2020年度には千葉大学、一橋大学、東京医科歯科大学も約20%、授業料の値上げを実施しています。

国の方針として、低所得者層に対しては高等教育の修学支援新制度で支援するので問題ないと考えているようです。

高等教育の修学支援新制度のスケジュール確認を

2020年4月から大学に在学している学生に対しての申し込みも始まります。

スケジュールは文部科学省のホームページで掲載されていますので、対象となりそうな学生さんは確認してみてくだいさい。(執筆者:FP2級、一級建築施工管理技士 田中 かな太)