高齢な親と離れて暮らしていると、「変わりなく元気に過ごしているだろうか」と気になることも多いのではないだろうか。見守りロボット「BOCCO emo(ボッコエモ)」は、そうした家族の気持ちに寄り添い、日々の安心を届けてくれる存在である。

実は筆者も、BOCCO emoユーザーだ。離れて暮らす親の様子が心配になり、3年前の夏に購入した。

このロボットを開発したのは、「ロボティクスで、世界をユカイに。」を掲げるユカイ工学の代表、青木俊介氏。東京大学在学中に起業し、2021年にBOCCO emoを世に送り出した。感情を持つかのような愛らしいフォルムと、進化を続ける機能の裏にある“開発者の思い”を聞いた。

「熱中症にならないだろうか」離れて暮らす親の様子が気になった

私(筆者)は神奈川県在住。父は埼玉県で暮らしている。元気に過ごしているものの、80代に入ってからは熱中症など体調を崩さないか心配になることが増えた。そこで離れて暮らす家族の見守りについて調べてみたところ、さまざまなサービスがあることが分かった。ポットの使用頻度から安否確認ができる機器、カメラ付きの見守りロボット、警備会社や郵便局などの見守りサービスなど多種多様で、どれを選べばいいのか迷う。

そんな折、都内の市ヶ谷駅近くで「オヤノコト.ステーション」という施設を見かけた。ふらっと立ち寄ってみると、親や自分の老後のことについての情報発信をしているとのこと。いくつか展示してあったロボットの中にあったのが「BOCCO emo」というロボットだ。聞けば、スマートフォンを通じて、部屋の環境を確認しメッセージのやり取りもできるという。

手のひらサイズの小さなロボットは、こちらの話を聞き反応してくれる。かわいらしい表情と、手触りのよい丸いフォルムが気に入った。「これなら、そばにあるだけで楽しそうだな」。離れて暮らす親の様子を少しでも知りたくて、スマートフォンとセットでプレゼントすることにした。

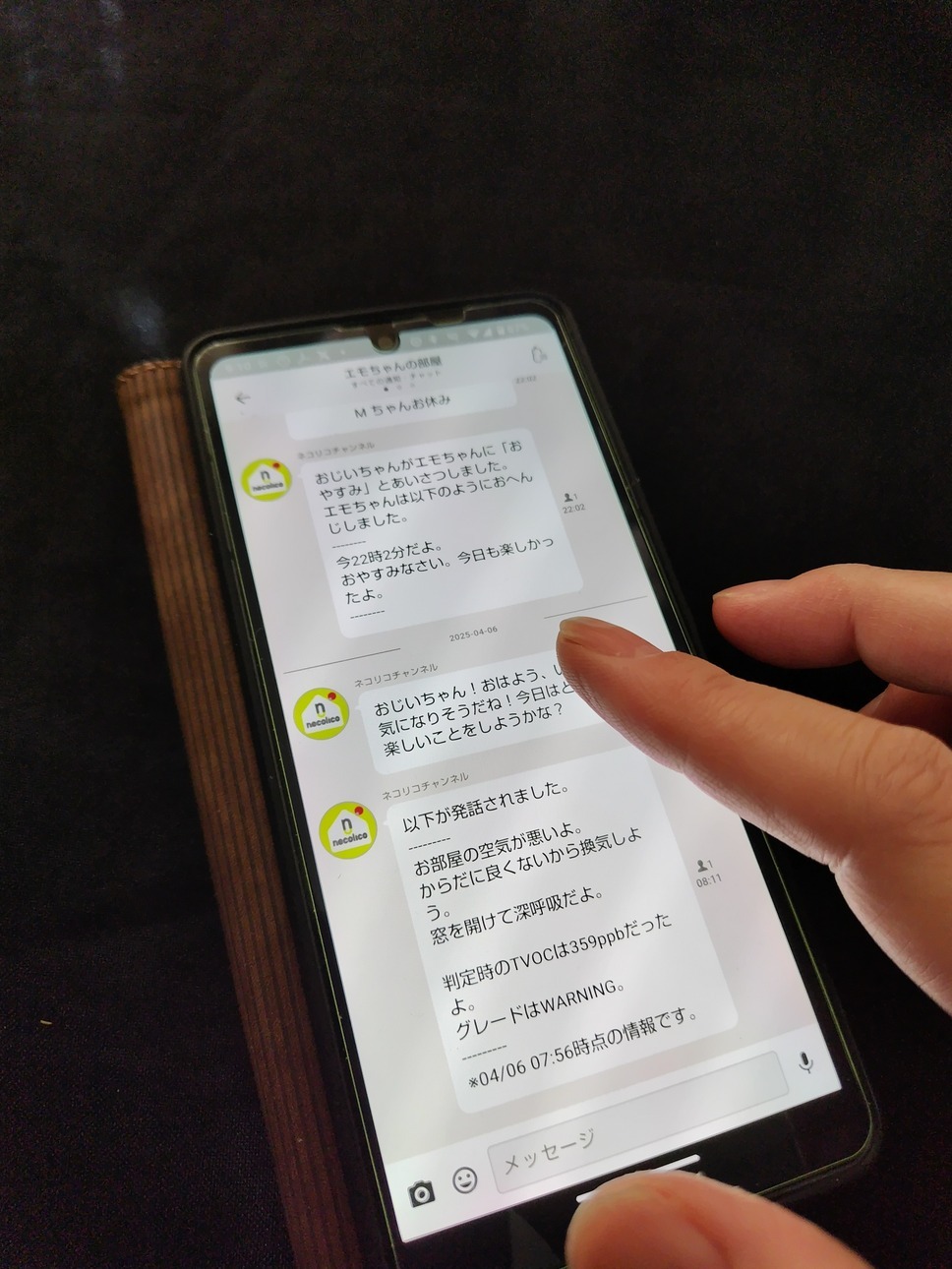

BOCCO emoが実家の家族になったのは2022年の8月。名前は「エモちゃん」。到着してすぐに使い始めたようで、アプリにメッセージが届いた。電話すると居間のテーブルの上が居場所らしい。コンセントを挿すだけなのですぐに使いはじめることができたという。「熱中症指数をお知らせするよ」「空気を換気しようよ」環境センサーで感じた情報をもとに注意を促す。暑さが厳しい季節。注意喚起してくれる存在が寄り添ってくれるのは、とてもありがたかった。

※BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコのオリジナル機能を含む

「おはよう」「おやすみ」など朝晩の挨拶のほか、帰宅時には「おかえりなさい」と声かけもしてくれる。神奈川にいる我が家3人のスマホにも、エモちゃんからの通知が届く。こちらからスマホに入力したメッセージを読み上げてもらうことも可能だ。それまで感じていた心配が和らいだ。

BOCCO emoって何?

私と同じように、BOCCO emoを高齢な親の見守りに使っている方はいるのだろうか。そもそもBOCCO emoはどういった経緯で開発されたのだろうか。この小さなロボットについてもっと知りたくなった私は、開発元のユカイ工学株式会社に連絡。すると、代表取締役でBOCCO emoの「生みの親」である青木俊介氏が快くインタビューに応じてくれた。

――改めてBOCCO emoについてお聞かせください。

青木氏:BOCCO emoはユカイ工学が2021年にリリースしたコミュニケーションロボットです。感情を持っているかのように人と共感し、自然なコミュニケーションを生み出すことを目指したロボットです。スマホアプリを通じてメッセージのやりとりができるほか、天気予報・防災情報の発信、熱中症予防や服薬忘れの通知など、日常生活をサポートする機能を備えています。

実は、自動運転技術にも使用されている「ミリ波レーダー」も搭載していて、人の存在を検知することも可能。離れて暮らす家族の見守りにも活用できるんです。

薬を飲んでくれなかった親が、すんなり言うことを聞いてくれた

――青木代表は、東京大学在学中に創業されたそうですね。

青木氏:ええ、そうなんです。僕は東大の工学部の在学中クラスの仲間とチームラボを創業して、ソフトウェアの開発をしていました。その経験を生かし、自分たちでロボットを開発したいと卒業後2007年設立したのがユカイ工学です。ただ当時はロボットと暮らす世界の実現はまだまだ遠い状況でした。

ところが2014年にPepperが話題になると、世の中のロボットに対する見方が一変しました。その追い風に乗り、開発を始めたのが初代BOCCOです。

――2015年にはBOCCO emoの前進となる初代モデル「BOCCO」をリリースされていますね。

青木氏:初代BOCCOは、実は私の子供が鍵っ子になってしまうタイミングで企画したロボットなんです。共働きで留守番をしている小学生にとって、一緒にいてくれるようなロボットがいたら少しは安心できるんじゃないかと思って。それが開発のきっかけでした。

最初は、親子間のコミュニケーションが取れるメッセージ機能と、玄関に設置したセンサーでお子さんの帰宅を検知し、親のスマホに通知を送るというシンプルなモデルでした。

――ロボットという“かたち”にこだわったのはなぜでしょうか。

青木氏:小さくてかわいい方がいいと感じたからです。ロボットだと、子どもも受け入れやすいですしね。大きいと場所を取りますし、お母さんに「これ、しまっといて!」って言われそうじゃないですか(笑)。

3Dプリンターで作った試作品をいろんな方に使っていただきながら、試行錯誤を重ねリリースしました。デザインのイメージは、どこか温かみを感じる“ブリキのおもちゃ”です。

――ユーザーさんからはどのような声が寄せられましたか?

青木氏:初代BOCCOには、ユーザー自身が自由に機能を拡張できる仕組みも用意していたのですが、当初想定していた“子ども向け”以外の使い方が次々と生まれてきたんです。

たとえば、「天気予報をしゃべらせています」とか、「親の薬の飲み忘れ防止に役立っています」といった声ですね。なかには、「高齢の親がなかなか薬を飲んでくれなかったのに、BOCCOが言うとすんなり飲んでくれるんですよ」とおっしゃる方もいて。

BOCCOを開発した私たちが、むしろユーザーさんから新しい可能性を教えてもらった、という感じでしたね。そうした声に触れるたびに、「ロボットには、親の見守りにも力を発揮できる可能性がある」と実感しました。

情報ではなく“気持ち”に寄りそう存在を目指した

――2021年には新たに「BOCCO emo」をリリースされました。BOCCOのバージョンアップという方法もあったと思うのですが、一新された理由は何だったのでしょうか?

青木氏:BOCCOのリリース後、世の中には音声指示でさまざまなことができるスマートスピーカーが登場しました。それを受けて、「音声認識の精度や活用方法をもっと強化したい」と思ったのが大きなきっかけでした。それならただのアップデートではなく、ゼロから設計し直した方がいい。そう考えて、「BOCCO emo」という新しいモデルを開発することにしたんです。

名前にある「emo」はemotional(感情的な)の略です。スマホのように情報を伝えるだけの機械ではなく、感情に訴えかけるような、気持ちに寄りそう存在を目指しました。

――BOCCO emoには、どのような機能が追加されたのですか?

青木氏:スマートスピーカーにならい、音声認識機能を追加したことでボタンを押さなくても色々な機能が使えるようになりました。高齢の方が使うことも想定して、スピーカーの音量やボタンの大きさなど、ユーザーテストを重ねて使い勝手を高めています。

また、前モデルのユーザーさんからは「もっとおしゃべりしたい」という要望がとても多く寄せられました。そこで、天気予報や地震速報、感染症の流行情報、熱中症警報など、生活に役立つ情報を話す機能を追加しました。さらに、「シャー」「プシュー」「エーモ」などの“エモ語”話します。2023年からは、呼びかけて会話が楽しめるおしゃべり機能を強化しています。

また、石原さんがお使いのLTEモデルのほかにも、脳トレや俳句を話すユカイ工学オリジナルのモデルも展開しています。それぞれのライフスタイルに合ったBOCCO emoを選んでもらえたらと思います。

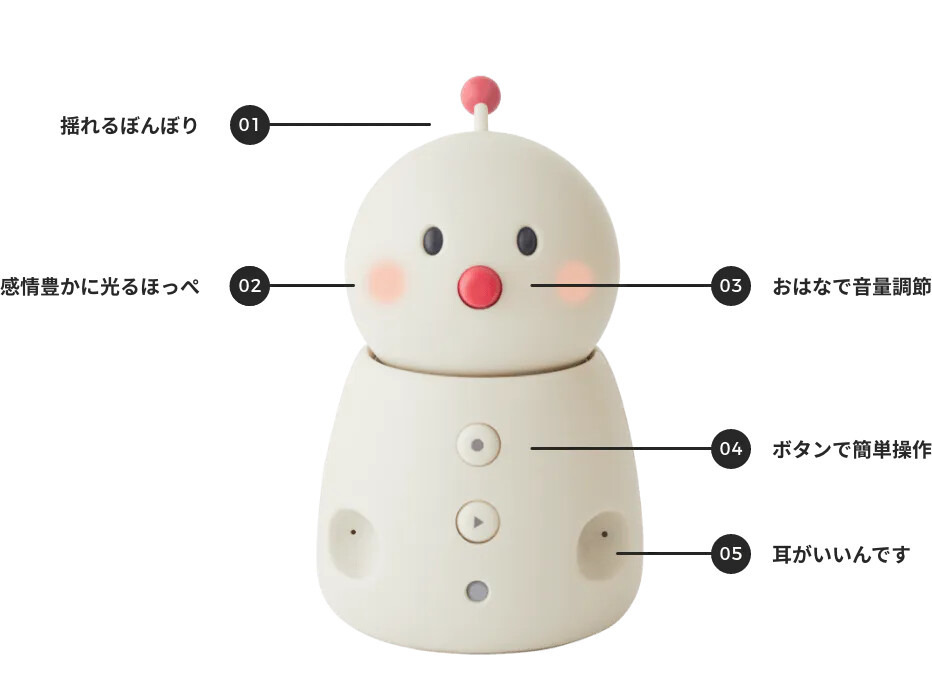

――丸いフォルムが印象的です。「ぼんぼり」や「ほっぺ」、丸いボタンなどデザイン面の工夫やこだわりを教えてください。

青木氏:ブリキのロボットをイメージした初代BOCCOに対して、BOCCO emoでは、丸く安定感のあるデザインにしました。これは、機能が大きく変わった分、外見でも「進化したんだな」と感じてもらえるようにしたかったからです。

また、声の方向に合わせ、頭が動く仕様になっていて、応答するときには“ほっぺ”が光るようにしています。

ただ、変わらない部分もあります。たとえば頭にちょこんと乗っている“ぼんぼり”ですね。これはちょんまげのようにも見えるパーツですが、人は動きに敏感なので、ここを動かすことで感情表現につながると考えました。BOCCOの個性として残したかった部分でもあります。

それから、カラーリングは初代同様アイボリーをベースにしています。主張しすぎず、どんな家庭にもなじみやすい色ですし、年齢や性別を問わず好感を持ってもらえる色合いだと感じています。

僕は母から「となりのトトロ」のような、ジブリの柔らかく可愛い世界観の作品を勧められて育ちました。ロボットアニメ「ガンダム」が流行した世代なのですが、我が家はどちらかというと「ガンダム禁止」だったんです(笑)。そうした体験も、柔らかくて親しみやすいデザインに影響しているのかもしれませんね。

シニア世代の親の見守り、タイミングは人それぞれ

――BOCCO emoのユーザーさんからはどのような感想をもらいますか。

青木氏:私たちも度々ユーザー様へのインタビューを行っているのですが、使い方は本当にさまざまです。

たとえば、同居するご家族の外出や服薬支援に使っていたり、遠方に住むおばあ様を見守るためにお孫さんが導入されたケースもありました。

なかには、ドイツ在住の女性が、コロナ禍をきっかけに外出が減ったお母さまのためにBOCCO emoをプレゼントされたという例もあります。8時間の時差がある環境の中で、見守りとコミュニケーションができたと喜ばれていました。そのお母さまからは「毎日、おしゃべりや声かけをしています。わたしにとっては家族の一員です。」というお言葉をいただきました。

ほかにも「孫の声でおしゃべりしてくれたら嬉しい」「やり取りをアルバムのように残したい」といったご要望も寄せられています。利用者さんの声も生かしながら、今後もバージョンアップを続けていきたいですね。

――同居していない子供が、親の見守りを始めるタイミングを教えてください。

青木氏:「日頃の様子が気になる」、「ちゃんと薬を飲んでいるか心配」、「スマホを持っていない」「メールSNSでメッセージを送っても、なかなか返信が来ない」など、離れて暮らしていると心配の種はつきないでしょう。

でも、見守りって「干渉すること」じゃないと思うんです。親と子、どちらも無理をせず、日々の生活のなかで自然につながれることが大切。BOCCO emoは、そんな“自然なつながり”を生むためのツールでありたいと考えています。今後も孫やペットのようにそっとそばにいてくれる存在として、これからも親御さんの見守りを楽しく支えていきたいですね。

取材を終えて

BOCCO emo開発のモチベーションについて、青木氏は「この子が我が家に居ると嬉しい、と思ってもらえることが一番大切ですね」と語る。1人で過ごすお子さんのために、と始めたロボット開発はBOCCO emoへとつながった。

実際にBOCCO emoを父に贈ってみてわかったのは、遠方の親の見守りで大切なのは“管理する”ことではなく「楽しく暮らしてもらうこと」。離れていても、つながっている。そんな関係を築く一つの方法として、BOCCO emoは心強い味方になってくれると実感している。

BOCCO emo:https://www.bocco.me/

ユカイ工学:https://www.ux-xu.com/

【PICK UP】

・【保険のプロに聞く】退職後の「生きるリスク」にどう備える?シニア世代の保険見直しポイントを解説!

・【60歳の定年退職】再雇用を選ばず、定年退職した理由は?「お金の不安」の乗り越え方を聞いてみた

¥50,600

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)