サラリーマンであれば12月もしくは1月に年末調整が終わると給与所得の源泉徴収票をもらいます。

これをもって確定申告……と考えている方も多いと思いますが、想定したような還付額が得られず手間だけがかかってしまうようなこともあります。

確定申告する価値があるのかどうか、サラリーマンに関しては、源泉徴収票にヒントが隠されています。

目次

源泉徴収税額0の場合の注意点

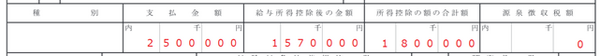

源泉徴収税額0円の場合、年末調整で所得税が全額還付されているということですから、源泉徴収票を持って確定申告する意味はないように見えます。

医療費控除を申告しておくとよいケース

上記数値例のように一般的に給与所得控除後の額 < 所得控除額の合計額(かつ5万円以上の差がある)の場合、確定申告や住民税申告でこれ以上所得控除を加える意味に乏しいのですが、医療費控除は給付金の所得制限で考慮されることも多いため、次の数値がプラスであれば申告する価値はあります。

医療費の額 ― 足切額

※足切額は、10万円・給与所得控除後の額×5% のうちいずれか低いほう

上記数値例のように、給与所得控除後の額が200万円以下であれば、10万円以下の医療費であっても医療費控除額が出る可能性があります。給与所得控除後の額が157万円の場合の足切額は、78,500円です。また、セルフメディケーション対象の市販薬を購入している場合で、

セルフメディケーション税制対象医薬品の額 - 12,000円

の額がプラスである場合も、医療費控除の申告を行う価値があります。

確定申告でなく住民税申告でもOK

国税庁の確定申告書等作成コーナーを使いこなせるのであれば確定申告でも構いませんが、給付金の所得制限は住民税の所得情報に基づくため、税額計算まで行わない住民税申告のほうが計算の手間は少ないです。

生命保険料控除を追加する場合の注意点

生命保険料控除証明書を紛失した・年末調整で提出し忘れたなどの理由で、確定申告で生命保険料控除の追加を受けようと考えられている方は、確定申告の手続きが無駄にならないよう、下記の点には注意してください。

源泉徴収票の生命保険料控除額が12万円

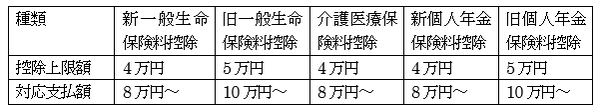

生命保険料控除額は全額が所得から控除できるわけではなく、全区分あわせて12万円が上限です。年末調整ですでに控除額が12万円に達した場合は、追加する意味は無いです。

5区分の上限額を知る

控除証明書を見ればわかりますが、生命保険料控除の区分は5種類あり、区分ごとの計算を正確に行う必要があります。この区分ごとの上限もあります。

源泉徴収票上は、区分ごとの上限額がいくらなのかはわかりませんが、支払額を見ればすでに上限を超えているかはわかります。上限を超えている区分で新たに追加する意味は無いです。

例えば介護医療保険料の金額が年末調整で8万円に達しているのに、追加で介護医療保険料の控除証明書を持って確定申告する意味は無いです。(執筆者:石谷 彰彦)