妊娠が分かったとき、赤ちゃんが生まれてくるという楽しみや喜びもつかの間、意外と必要なベビー用品が多くて驚きました。

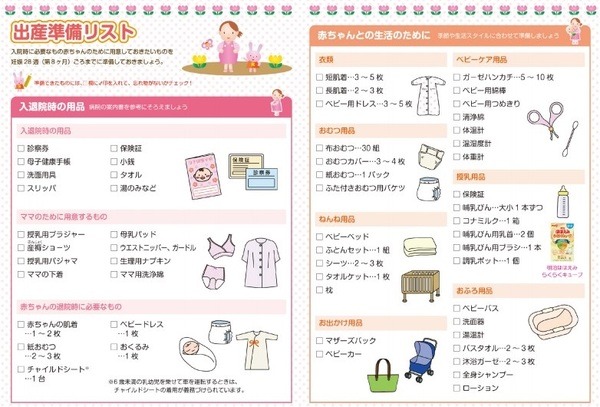

ベビーグッズを専門に扱うお店に行って、出産前にそろえてきたいベビー用品の一覧をチェックしましたが、全部そろえただけで数万円の出費です。

ベビーベッドにベビーバス、ガーゼによだれかけ、肌着やロンパースは大量に必要で、オムツやミルク、哺乳瓶もマストアイテムです。

でも、実際に出産後使っていないものもあることに気が付きました。

そこで、これから出産を控えている人はぜひチェックしてもらいたい、買わなくても代用できるベビーアイテムをご紹介します。

目次

使い勝手も抜群、洗面台がベビーバスに

新生児のうちは、大人と同じ湯船に入ることはできません。

これは溺れてしまうリスクを回避するだけでなく、湯船には見えない細菌なども潜んでいるので、新生児には危険が多いのです。

そのため、病院でも指導がありますが、新生児のうちはベビーバスを使って、沐浴をさせます。

ベビーバスはプラスチックなどでできているたらいのようなタイプと、ビニール製で空気を入れるとビニールプールのようにお風呂になるタイプがあります。

たらいのようなタイプは、使わないときもかなりの存在感があります。

ビニール製のタイプは空気を抜くと小さくなり収納にも便利です。

しかし、ベビーバスを使うのは産後の1か月検診が終わるまでの約1か月間です。

その後は大人と同じように湯船に入ることができるので、使うことはなくなってしまいます。

私の出産した病院では、衣装ケースの引き出しなどで対応すれば、ベビーバスは買わなくても大丈夫というアドバイスがありましたが、衣装ケースの引き出しをお風呂場においておくのも邪魔だし、お風呂に使った引き出しを、また衣装ケースとして使う気にはなれませんでした。

そこで、私が使った裏ワザが「洗面台」です。

普段手を洗ったりうがいをしている洗面台が、ベビーバスとして大活躍します。

使い方も簡単です。

まず洗面台をしっかり掃除します。

この時、洗面台の周辺も片づけておいたほうが良いでしょう。

歯ブラシやコップ、ハンドソープなどは1つのかごにまとめておくと、さっと片づけられて便利です。

あとは、洗面台に栓をしてお湯を溜めて、ベビーバスの完成です。

我が家の洗面台はシャワータイプの吐水口なので、そのままシャワーのように使えました。

使いにくい場合には、100円ショップなどで小さなジョーロを買っておくと、シャワーのように体を流すことができて便利です。

使い終わったら栓を開けて、水を抜けばOKです。

そのまま軽く掃除をして元通りにしておけば、洗面台に戻ります。

ベビーバスの場合、浴室の床に置いてしゃがんで沐浴をしなくてはいけませんが、洗面台はちょうどよい高さなので、ママへの負担も少なくて済みます。

実家に帰ったときなど、ベビーバスのない環境でも、このテクニックを覚えておくと安心して沐浴ができます。

タオルで作るお食事エプロン

離乳食が始まると悩みのタネになるのが「食べこぼし」です。

自分で食べたがるけれど、上手に食べられないから、洋服も床も食べこぼしばかりです。

そのために、お食事エプロンを用意していますが、実はちょっと高いです。

最近では100円ショップでも販売され始めましたが、私が購入していたころは赤ちゃん用品店で2枚で600~700円しました。

ビニール製で、ポケットがついていて、防水性にも優れていますが、実はカビやすいです。

ビニールと裏地の布の間に黒い点々が出てきたら、それはカビです。

我が家の子どもたちは5か月から保育園に通っていたので、保育園からは1日4枚のエプロンの準備を必要とされていて、常に10枚ぐらいのストックをしていました。

それでも、数か月でカビが出てしまうので、買い替えなくてはいけなくなって、意外と出費がかさんでいたのが悩みでした。

そこで、義母から教えてもらったのが、タオルで作るお食事エプロンです。

作り方は簡単です。

フェイスタオルを半分に折って、そこに紐やゴムを通して縫うだけ。

うちにはミシンがないので、手縫いでチクチク縫いました。

個人的にはリボンや紐よりも、髪の毛をしばるゴムを通して、ちょうどいい長さに固結びをしてしまっておくと、そのまま頭をスポッと通すだけで良いので楽ちんです。

子どもの好きなキャラクターや柄のタオルにしてあげると、喜んで使ってくれます。

さらにタオルなので吸水性もよく、口周りの汚れなどものまま拭けて、最後にはテーブルを拭いて洗濯機に入れていました。

乾きもよくて、カビも生えにくいのでおすすめです。

ベビーエプロンを使わなくなったら、紐と縫い糸を抜いて普通のフェイスタオルに戻すことができます。

結局好きなのは日用品で作ったおもちゃ

子どもの成長に合わせて、おもちゃを用意しようと思っていましたが、実はそんなことはありません。

我が家も長男の時には、月齢や年齢に合わせて、最適なおもちゃを用意してあげたくて、通信教育系の教材を定期購読したり、おもちゃ売り場では対象年齢を細かくチェックしていました。

でも、意外とおもちゃは高いです。

しかも、せっかく買っても子どもが使わないことも多くて、次男が生まれたときには家にあるものでおもちゃを作っていました。

終わったティッシュの箱にビニール袋をつないで長くしたものを入れておいたり、空のペットボトルにビーズを入れてマラカスのようにしたり、ラップの芯に緩衝材のプチプチを巻き付けてあげたり…。

その辺にあるものをくっつけるだけで、立派なおもちゃに早変わりです。

もちろん長男のときに買い集めたおもちゃもありましたが、結局普段使っているものからできているおもちゃの方が好きなこともあります。

お鍋やお玉、ざるなども子どもにとっては良いおもちゃです。

100円ショップで小さめのキッチン用品を購入して、同じく100円ショップでおもちゃの野菜などを購入したら、それでおままごとができてしまいます。

飽きてきたら、キッチン用品はそのままキッチンで使えるので無駄にもなりません。

子どもにとっては、親や兄弟が使っているものを一緒に使える方がうれしいのかもしれません。

買う前にちょっと見直してください

子どもが生まれると、用意するものがたくさんあります。

初めての出産の時には、何が必要なのかもわからないので、お店やインターネットでリストをチェックすることもあるでしょう。

でも、そのなかにも必要ないものもあります。

代用できる物は代用品を探したり、レンタルを利用するのも良いでしょう。

赤ちゃんはあっという間に成長します。

ベビーグッズなどもあっという間に使わなくなってしまいます。

少しでも無駄なお買い物を減らせるように、買う前にちょっと見直してみてはいかがでしょうか。(執筆者:花嶋 紅遥)