長時間労働の常態化や、過酷な労働による過労死、非正規労働者の不合理な待遇差など、日本の労働環境は課題点が山積みです。

そこで労働環境を大きく見直す取り組み「働き方改革」がいま急ピッチで進められています。

今回紹介する「同一労働同一賃金」は、この働き方改革の一環として導入された新制度です。

同一労働同一賃金によって、私たちを取り巻く労働環境は一体何が変わり、どのような影響が出てくるのでしょうか。

今回は、同一労働同一賃金のポイントについて分かりやすく解説します。

目次

同一労働同一賃金ってどんな制度

同一労働同一賃金は、2020年4月にスタートした新制度です。

文字通り、「同じ労働をしたのであれば、同じだけの賃金が支払われるべき」という賃金の決め方のルールであり、ざっくりと言えば労働環境を良くするためのスローガンのようなものです。

総務省の調査によると、日本は有期雇用労働者やパートタイム労働者、派遣労働者などの「非正規雇用労働者」いわゆる非正社員が、労働者全体の約4割を占めています。

参照:総務省統計局(pdf)

しかし、正社員と同じ仕事をしているのにも関わらず、賃金格差をはじめ休暇の取得や福利厚生の面でも待遇差のあるケースが多く、以前から問題視されていました。

実際に過去には、待遇格差によって契約社員らが勤め先である企業に対して裁判を起こし、当時大きな話題となったこともあるほか、同様のケースで企業側が敗訴する事例も増えてきています。

また、賃金格差によって、若者が家庭を持てず少子化の一因となっていると指摘する専門家も少なくありません。

このような正社員と非正社員との不合理な待遇差を解消するため、「同一労働同一賃金」は制定されました。

「同一労働同一賃金」という名称から賃金の部分のみが強調されているように思われますが、実際には幅広い項目の処遇改善が含まれています。

・ ボーナス

・ 手当(通勤手当、食事手当、役職手当、時間外労働手当、精皆勤手当等)

・ 福利厚生(慶弔休暇、食堂や休憩室・更衣室などの利用、有給保障、病気休暇等)

・ 教育訓練(職務に必要となる技術習得を目的とした教育訓練等)

厚生労働省のガイドラインでは、上記の内容が示されています。

では、同一労働同一賃金は、私たちにとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

次で確認してみましょう。

参照:厚生労働省 ガイドライン

労働者にとってプラスに働くのはどんなところか

同一労働同一賃金が浸透すると、私たち労働者側にどのようなメリットが期待できるようになるのでしょうか。

【メリット1】モチベーションアップや働きがいにつながる

どれだけ仕事で実績を積んで成果を上げたとしても、昇給や評価につながらないのであれば当然非正社員の労働意欲は高まりません。

しかし、待遇が改善され、自身が納得できる賃金が支給されるようになれば、働きがいやモチベーションアップへとつながり、業務への取り組み方や組織への満足度にも良い効果をもたらすと考えられます。

【メリット2】キャリアアップにつながる

厚生労働省が発表したガイドラインでは、賃金だけでなく休暇等の福利厚生や教育訓練を受ける機会についても含まれています。

正社員や非正社員の雇用形態に関わらず、労働者全員にスキルアップの機会が与えられれば、活躍できる場も広がっていくでしょう。

【メリット3】働き方の選択肢が増える

勤続年数や雇用形態に関わらず、スキルや成果に見合った報酬が受け取れるようになれば、より柔軟に働き方を変えられます。

例えば、従来では育児や介護を理由に自分のキャリアアップを諦めなければならない人も多くいました。

しかし、スキルを備えている人であれば、仕事に復帰したのちもキャリアアップを目指せるようになります。

また、育児や介護をしながらもフルタイムの正社員として働いていた人にとっても、派遣社員やパートで働くという選択肢が視野に入れやすくなるでしょう。

懸念されるデメリットもチェック

労働環境改善の目的で設置された「同一労働同一賃金」ですが、一方で次のような点も懸念されています。

【デメリット1】昇給や昇格要件が厳格化されたり、正社員の賃金が減額されたりする可能性も

非正社員の処遇が改善されれば、必然的に企業が負担しなければならない人件費はアップします。

そのため、企業によっては正社員の賃金体制を見直したり、評価の低い正社員の給与や賞与を減額したりするところも出てくるかもしれません。

また、正社員雇用の縮小を検討する企業が出てくる可能性も否めないでしょう。

【デメリット2】求められる能力やスキルが高くなる

「同一労働同一賃金」が浸透すると、労働賃金は業務能力によって判断されるようになります。

そうなると、求められる能力やスキルも必然的に高くなると考えられます。

【デメリット3】非正社員間の賃金格差が大きくなる

「同一労働同一賃金」が施行されれば、非正社員も職務によって賃金水準が決定されるようになります。

そのため、配属部署や担当職務によっては、同じ非正社員という立場のなかでも賃金格差が生じてしまうのは避けられないでしょう。

押さえておきたい注意ポイント

「同一労働同一賃金」では、次のような点にも注意しておかなければなりません。

大企業と中小企業で施行時期が異なる

「同一労働同一賃金」の導入時期は2020年4月1日からと冒頭で説明しましたが、大企業と中小企業で施行時期が異なります。

2020年4月1日から対象となっているのは大企業であり、そのほかの中小企業については1年遅れの2021年4月からです。

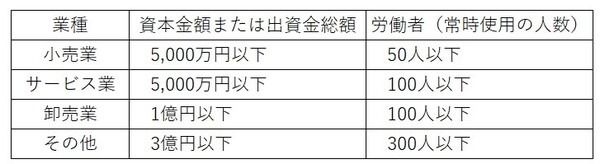

中小企業の定義については、次の通りです。

上記を満たしている企業は、2021年からの施行

となるため、注意しておきましょう。

現状では罰則はなし

「同一労働同一賃金」に違反したとしても、現状罰則は設けられていません。

これはあくまでガイドラインであり、法的拘束力は持たないからです。

しかし、先述したように過去には裁判となった例もあることから不合理な待遇差がある場合、従業員から訴訟されるリスクもあるほか、企業イメージのダウンにもつながりかねません。

そのため、多くの企業では何らかの対策が取られることが考えられます。

参照:厚生労働省(pdf)

今後の動向もしっかりチェック

「同一労働同一賃金」は、現状違反したとしても罰則はないため、実際企業に浸透していくには時間がかかるかもしれません。

しかし、人生100年時代とも言われている現代では、定年後に働く高齢者も多く、そのような人たちにとっての職場環境を整えることにもつながります。

そのため、現在正社員として働いている人にとっても、将来の自身に関係してくる制度だと言えるでしょう。

この制度はまだまだ始まったばかりです。

今後の動きにもしっかり注目していきましょう。(執筆者:吉村 みき子 監修:社会保険労務士 拝野 洋子)