株式投資には、実に様々な方法があります。昔の米相場の頃から続く方法もありますし、またネットを駆使した現代的なものまで実に多彩です。

ここでわかることは、唯一有効な手法というものは存在しないこと、また人によって性に合う合わないがあるということです。

取引方法としては大きく分けて、ファンダメンタルとテクニカルというふたつのアプローチがあります。今回、テクニカル売買の中でもリスクの少ない「サヤ取り」について述べてみます。

目次

サヤ取りとは

通常の株式売買は、安く買って高く売るか、あるいは高く売って安く買い戻すかという形になります。いずれにしても相場の動きを予測して、その流れに乗ることを目指すものとなります。

けれどもサヤ取りの場合は全く異なるアプローチをとっています。買いと売りのポジションを同時に取るものとなります。

つまり相場が上げるのか下げるのかを予測するものではなく、また相場の急変にも大きく損失を出す可能性が少ないものとなります。

サヤ取りを行う準備

サヤ取りを行うためには、空売りを行える環境が必要となります。信用取引を行うための手続きが必要となるわけです。

そして次に銘柄選びを行うことになります。

通常であれば株価が上昇しているのか、あるいは下降しているのかを判断基準にします。けれどもサヤ取りの場合の判断基準は、ふたつの銘柄の株価の差の動きです。この差を「サヤ」と呼びます。このサヤが大きくなるとサヤが「開く」と表現し、小さくなると「閉じる」と表現します。この動きを利用することになるわけです。

「サヤ取り」のやり方

それでは具体的なサヤ取りの実践方法を述べていきます。

1. ペアとなる銘柄を探す

まず、サヤ取りを行うためのペアとなる銘柄を決めます。以下サイトを利用してペアとなる銘柄を探し出しましょう。

参考サイト

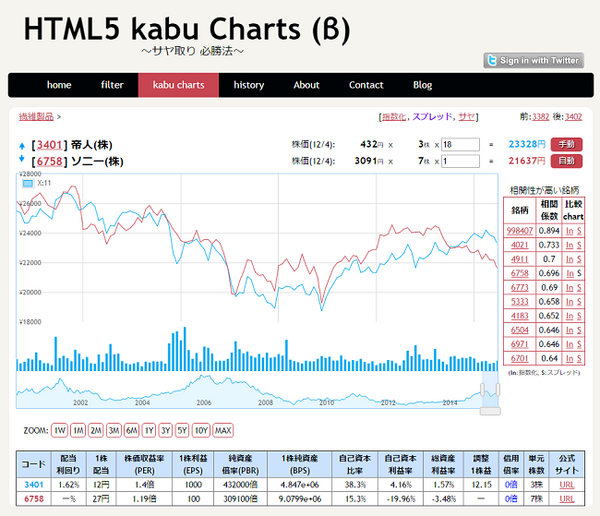

HTML5 kabu Charts (β)~サヤ取り 必勝法~

こちらは2つの銘柄の乖離率がわかるサイトです。相関関係が1に近づくほどにふたつの銘柄のサヤはいずれ閉じる傾向にあるものとなります。組み合わせは自由ですが、できれば株価が近いものがやりやすいものです。

ここで大切なことは、相関関係が高い銘柄を選ぶということです。簡単に言えばサヤが開いたり閉じたりしながらも同じような動きをするということです。つまりサヤが開いても、いずれは閉じる傾向が強いというものです。

もちろん片方の株数を増やして金額を近づけるのもありです。そして同業種の中でペアを作るのが王道とされます。理由は両方とも業種自体の動きに連動することから、片方だけが急速に見込みと反対に動く確率が低いことです。

とはいえ、例外ももちろんあります。2011年の東日本大震災の時の話です。電力会社でサヤ取りをしていたケースがあったそうです。東京電力買いの関西電力売りというポジションだったのですが、震災の後東京電力の下落がすさまじいものだったことで大きな損失を出したそうです。

サヤ取りもリスクがゼロというわけではありません。ストップロスの設定は必要というわけです。

2. サヤの動きを日々チェックし、ポジションを取る

選んだ2つの銘柄のサヤの動きを日々チェックします。お互いにそれぞれの動きがあり、それに合わせてサヤも開いたり閉じたりしていきます。

開いたサヤが閉じる方向に向かっていると判断したところで、このふたつの銘柄のうち、相対的に下落している方を売り建てて、上昇している方を買い建てします。この時点で両建てというポジションを取ることになります。

もちろん片方の株数を増やして金額を近づけるのもありです。そして同業種の中でペアを作るのが王道とされます。理由は両方とも業種自体の動きに連動することから、片方だけが急速に見込みと反対に動く確率が低いことです。

とはいえ、例外ももちろんあります。2011年の東日本大震災の時の話です。電力会社でサヤ取りをしていたケースがあったそうです。東京電力買いの関西電力売りというポジションだったのですが、震災の後東京電力の下落がすさまじいものだったことで大きな損失を出したそうです。

サヤ取りもリスクがゼロというわけではありません。ストップロスの設定は必要というわけです。

例:「3401 帝人」と「6758 ソニー」のペア

株価に大きな差がありますが、帝人7に対してソニー1の割合で同程度の額となるよう調整が必要とはなります。スプレッドのチャートでふたつの株価がほぼ同じになるようにするのがポイントとなります。ちなみに、上記で紹介したサイトでは、このような感じになります。赤色がソニー、青色が帝人です。

相関関係が高いだけあって、ほぼ同じ動きをしていることが分かります。

現在サヤが開いているので、帝人を空売りしてソニーを買うポジションを取ることになります。そしてサヤが閉じてほぼ差がゼロに近づいたら両方とも決済して利益確定し、終わりとなります。このようなペアをできれば複数持つことで、さらにリスクを下げることができるようになります。(執筆者:田畑 允彦)