目次

3カ月で保険会社9社が動く

以前書いたコラム「

LGBTが大切な人を守るために知っておきたいこと」で、

けれども生命保険会社では2015年11月4日のライフネット生命を皮切りに、6社(2016年1月現在)が指定範囲を拡大し、異性間の事実婚に準じる『同性パートナー』を受取人に指定できるようになってきている」

と書いた。

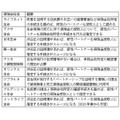

その後、9社(2016年2月現在)となった「同性パートナー」指定。保険業界の新たな動きとして、各社の概要を整理してみよう。

会社によって異なる「同性パートナー」の基準

下記の表をみると、「何をもって同性パートナーとするか?」が会社によって違うのがわかる。

たとえばネット上で申込み手続きができることが売りのライフネット生命やアスモ少額短期保険は、基本的には住民票や直筆書面で指定OK。一方で、日本生命や第一生命などは、渋谷区の証明書があると手続きがスムーズに。

「渋谷区の証明書」が強い理由

なぜ、これほどまでに渋谷区の証明書に効力があるのだろうか?

ファイナンシャルプランナーの竹下さくらさんは言う。

公正証書を発行するのに数万円の費用はかかりますが、賃貸住宅の入居を断られたりした場合、事業者名を公表されることが条例に盛り込まれるなど法的拘束力が比較的強いのが特徴です」。

こうしたバックグラウンドを受けて、『証明書類』としての効力があると、保険会社側が判断しているのではないだろうか?

また、生命保険会社でプレスリリースを最初に発表したライフネット生命が、「同性のパートナーも死亡保険金受取人に指定可能」という制度をスタートさせたのは11月4日、渋谷区が初の証明書を発行した11月5日。何か関連性があるのだろうか?

広報の原由美子さんは言う。

渋谷区の動きは、LGBTの方々の生活面に直接影響があっただけでなく、保険業界の意識への影響もあったようだ。

税制面での注意点

最後に。同性パートナーを保険の受取人にした場合の注意点を書いておこう。とりわけ気をつけたいのが、税制面だ。

「生命保険金が相続税の課税対象になったり、生命保険料控除の対象にはならなかったりという点は、注意が必要です」(竹下さくらさん)

●同性パートナーを受取人にした時の注意点

(執筆者:楢戸 ひかる)