新年度が始まる4月に「やっと保育園の入所が決まった」なんて方も多いかと思います。

4月に職場に復帰された方については、短時間勤務などで給与も減額されているため、「社会保険料の負担が重い」というような方も多いのではないでしょうか。

実は、この8月給与から控除される社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)の負担を軽くすることが可能です。

今回は育児休業者が職場復帰した場合に社会保険料を軽減することができる制度ついてご説明します。

目次

どんな場合に保険料は下がるの?

育児休業を終え、職場復帰した場合に育児休業前と働き方が変わり、育児短時間勤務や残業をしなくなったことにより、今までの給与よりも受取る給与の額が下がるケースがあります。

このように育児休業から復職して給与が下がった場合には保険料を軽減できる場合があるのです。

そもそも社会保険料はどうやって決まるの?

社会保険料は、どのように決まるかというと毎年4月から6月の3か月の給与の平均を取ってその平均額に応じた保険料が決定され、給与から天引きされるしくみになっています。

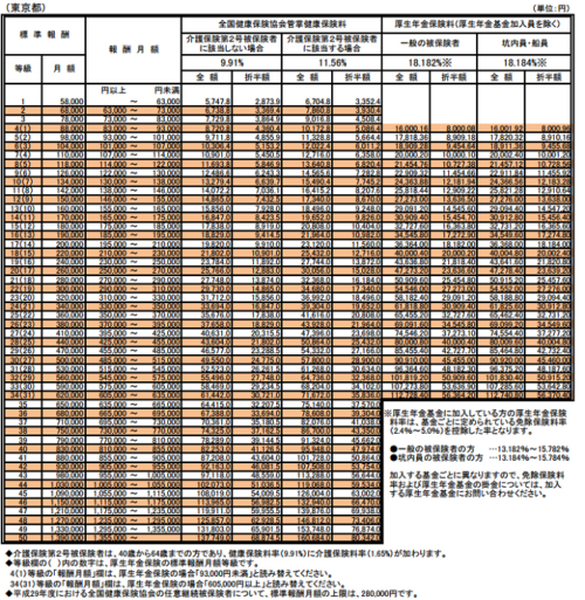

具体的には4月から6月の給与の平均額を下記保険料額表にあてはめて決定されます。

毎年、4月から6月の平均を取って決定された保険料は、9月から見直しされ、原則として翌年の8月までの1年間同じ保険料で天引きされるしくみなのです。(平均をとって保険料額表に当てはめて決定された社会保険上の給与額を標準報酬月額といいます)

ただし、昇給や降給など給与に変動があった場合や、上記のように育児休業から復職して給与が下がった場合には、一定の条件を満たすことで変動があった都度、保険料の見直しがされるのです。

育児休業から復職した場合に保険料が下がる要件とは

育児休業から復職した場合に下記要件を満たすことで保険料を軽減することが可能です。

(1) 育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育していること。

(2) 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における報酬の支払いの基礎となる日数が17日以上であること。

※例えば、4月30日に育児休業が終了した場合は、その翌日が属する月(5月から)から3か月間という考え方になります。

また、パートタイムの方や社会保険に加入している従業員が501名以上の会社に所属している方は、若干計算方法が異なり、必ずしも17日以上であることは要しません。

(3) これまでに決定された給与額(標準報酬月額)と復職後決定された給与額(標準報酬月額※1)との間に1等級以上の差が生じること。

※1 標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平均額に基づき算出します。(平均額を上記参考の保険料額表に当てはめたものになります。)ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きます。

※2 保険料額表の等級にあてはめて1等級以上の差が生じることが求められます。

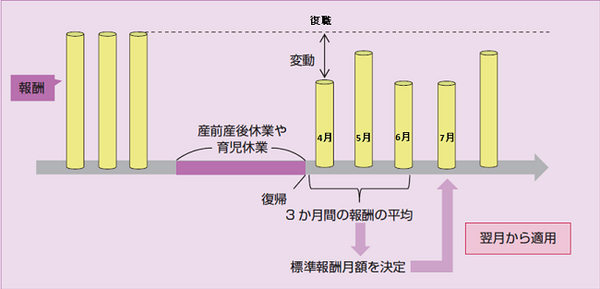

上記の条件を満たす場合に育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

例えば4月16日に復職した方は、4月から6月の平均額に基づき7月から下がった保険料で天引きされます。(一般的に保険料は翌月に天引きするため8月に支給される給与(7月分保険料)からになります)

この制度は従業員の保険料負担軽減のために、少し特別な取扱いをした制度となります。

したがって、通常保険料を見直す時期よりも早くに軽減された保険料に改定することが可能なのです。

ただし、従業員本人が事業主経由で申し出ることが必要となる為、上記要件に当てはまりそうな場合は会社の担当者に確認して手続きを進めてもらってください。(執筆者:土井 裕介)