目次

大学生の生活状況

2人に1人が奨学金を借りているとされる現代の大学生。

授業料も上がる傾向にあり、大学生の生活状況はますます厳しくなると言われています。

実際にその状況はどうなっているのか…。

日本学生支援機構が行なった「平成26年度の学生生活調査結果」では、その結果を具体的な数値で見ることができます。

ここではその中から、

2. 家庭の年間収入別学生数の割合

3. 設置者別・家庭の年間収入別奨学金の希望及び受給の状況

について見ていきたいと思います。

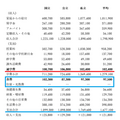

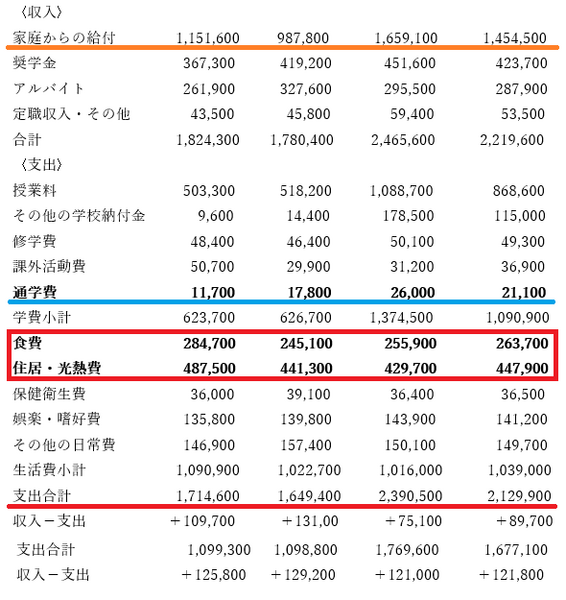

1. 居住形態別・収入平均額及び学生生活費の内訳

自宅から学校へ通う大学生の場合(年間)

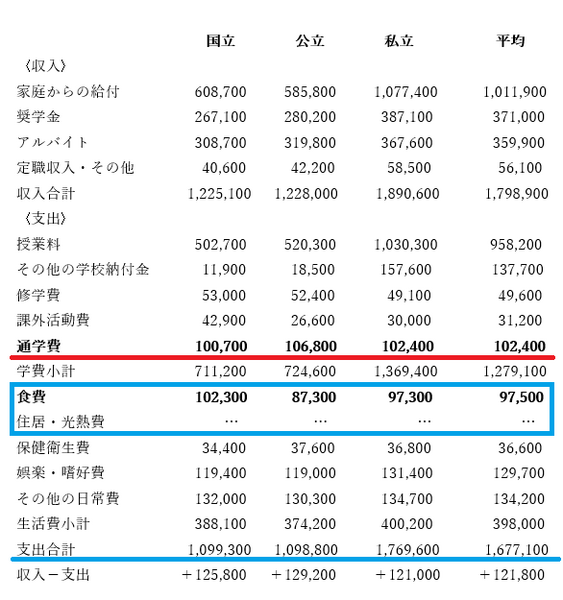

下宿・アパート等の場合(年間)

下宿・アパート等に住む場合は、当然学校のそばで借りるケースが多いため、通学費は自宅通学よりかなり抑えられた金額になっています。

しかし支出全体で見ると、やはり自宅通学より下宿・アパート等の支出が大きく上回っており、住居・光熱費は42万円~48万円程度、また食費にも最大で18万円程度の差があります。

トータルでは住居・光熱費と食費だけで年間60万円以上負担が大きくなってしまうことが分かります。

一方家庭からの給付では、自宅通学より下宿・アパート等が国立で54万3,600円、公立で40万2,000円、私立で58万1,700円大きくなっています。

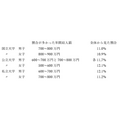

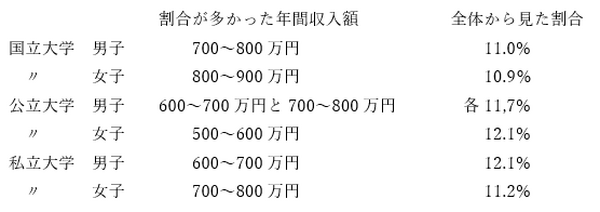

2. 家庭の年間収入別学生数の割合

家庭の年間収入を200万円未満から200~300万円、300~400万円と100万円ずつで区切り、最高額を1,500万円以上にした場合の割合を見てみると、

国立、公立、私立だからと目立って大きな違いはなく、年間収入が600~700万円前後の世帯が多いことが分かります。

しかし多いと言っても全体の11~12%程度であって、大きく突出している訳ではありません。

また収入が200万円未満の世帯でも5.0%~6.9%と決して少なくない割合となっています。

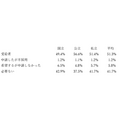

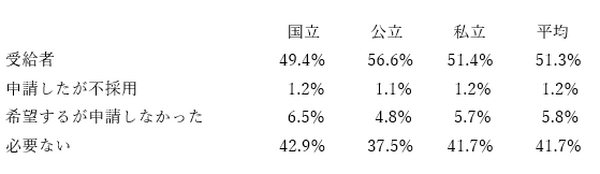

3. 設置者別・家庭の年間収入別奨学金の希望及び受給の状況

奨学金受給者の割合が多いのは年間収入が400万円~700万円の世帯、また「必要ない」と答えた世帯は700万円以上でその割合が多くなっています。

「学びたい」という思いを平等に叶えるために

大学卒業後の奨学金返済の負担が大きいことが社会問題となっている昨今。

その負担が少しでも軽くなるようなシステムを、自治体や企業が独自に作る取り組みが広がりつつあります。

「学びたい」という気持ちを大切にし、その思いが当たり前に叶うシステムや環境を整えることが、この国の未来にとって非常に重要なのです。

こういった取り組みが出来るだけ早く全国に広がること、そして奨学金制度そのものの見直しも急務と言えるのではないでしょうか。(執筆者:藤 なつき)