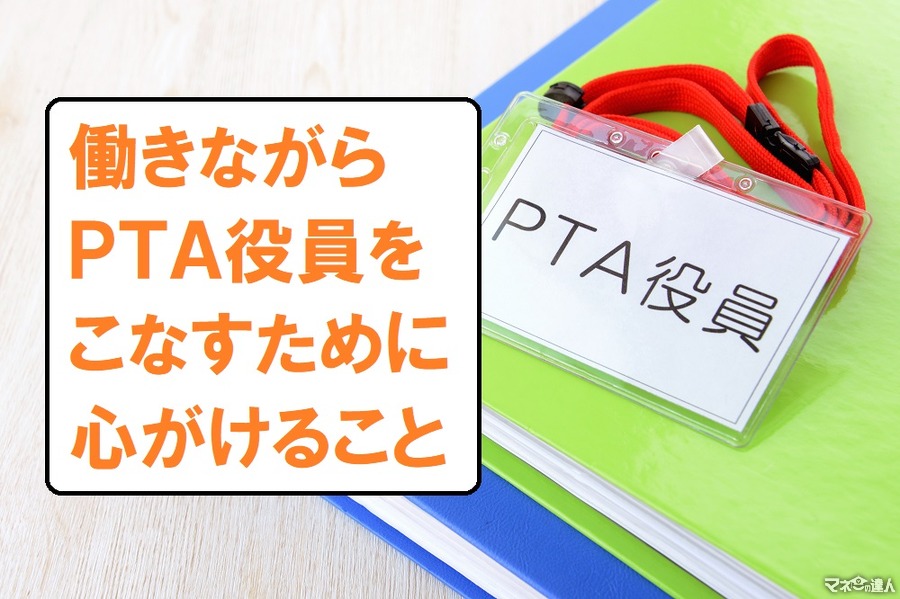

子供が小学校に入学すると、親も自動的に「PTA会員」という立場になります。

ただ会員になるだけならともかく、困るのが役員をやらねばならないということ。

時代が変わり、共働きの家庭がこれだけ増えたにも関わらず、PTAの体質だけは前時代のままなので大変なのですよね。

しかし、子供が白い目で見られないようにするためにも、ここはなんとか頑張るしかありません。

うまく乗り切るために心がけたいことをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

役員決めの集まりにはできるだけ参加する

「どうしても仕事が抜けられない」という時は難しいかもしれませんが、PTA役員を決めるための集まりには、できるだけ参加することをおすすめします。

なぜなら、その場にいないということは、どんな役を当てられても文句が言えないのと同じことだから。

当日参加できない人は「委任状」を提出することになっていますが、そこには「全てをお任せします」という意味が含まれているので、後から「できない」と言っても通らないのですよね。

ちゃんと集まりに参加していれば「私は仕事があるので平日の昼間に学校に集まるのは難しいですが、家でできる資料作りとかなら引き受けられます」というように、できることとできないことを明確に伝えることもできます。

もちろん、クジ引きで当たったものをやるしかないというケースもありますが、きちんと集まりに参加して最低限の責任を果たそうとしたという姿を見せておくことは、後々の保護者同士の関係にも大きく関係してくるので、決して無駄にはなりません。

仕事を効率化するための提案をしてみる

働く母親が増えたということは、同じように平日の集まりを苦痛と感じている人が多いということ。

それならば、どうしても集まる必要がある場合を除き、普段の連絡はLINEで済ませるとか、集まりの時間を夕方以降に変えるとか、活動しやすくするための提案をしてみてはいかがでしょうか。

中には「やり方を変えるのはちょっと…」と難色を示す人もいるかもしれませんが、多数決で決まったことなら納得してくれるはずです。

ただし、絶対に今までのやり方を否定しないこと。

「今年の役員が去年のやり方を否定している」なんてうわさが流れたらやりづらいし、今まで頑張ってくれていた人たちにも失礼なので気を付けましょう。

低学年のうちに役員を済ませておく

これは小学校でも中学校でも同じですが、子供の学年が上がるにつれて、親の責任も重くなる傾向があります。

低学年のうちなら「その他大勢」として涼しい顔をしていられても、子供が最高学年になると委員長や副委員長に抜擢されるリスクが上がるのですね。

私は子供が小学6年生の時に広報委員をやりましたが、見事ジャンケンに負け、委員長になってしまいました。

決まった時は本当にショックで「仕事と両立できるだろうか」、「ちゃんとみんなをまとめられるだろうか」と不安でしたが、幸い協力的な人が多かったので、1年なんとか乗り切りました。

でも、やはり母親同士の細かいトラブルはあったし、仕事そのものもけっこう大変だったので、常に気が抜けない状態でしたね。

この教訓を生かし、中学校では早々に1年生のうちにPTA役員を済ませておきました。

まとめ

役の内容によっては、夜にみんなで集まる必要があったり、休日を役員の仕事に当てなければならなかったりすることもあるので、家族の協力も必要です。

子供のためのPTA活動がかえって家族の足を引っ張ることになっては本末転倒なので、できることとできないことを明確にしながら、周りと協力して乗り切っていきましょう。(執筆者:畠山 まりこ)