と思っていませんか?

たしかに医療費控除は一定の申請条件があります。

しかし、お得な税制度は納税者自ら申請しないと使えません。

医療費控除の仕組みを知り、申請することで、家計の助けにしましょう。

この記事では、「医療費控除ってそもそも何?」という疑問から、対象となる条件や科目についてご紹介していきます。

また、「実際年収に対していくら還付金がもらえるの?」といった疑問にもお答えしていきます。

目次

1. 医療費控除って何?

医療費控除とは

医療費控除とは、なんでしょうか。

国税庁のHPにはこう記載されています。

私は初めて医療費控除について目にしたときに「どういうこと?」と意味が分かりませんでした。

簡単に言うと、「1年間に支払った医療費がたくさんある場合は、税金を少し安くするよ」というものです。

所得税は所得が増えるほど増えていきます。

所得控除というのは、

「所得に対してかかる税金を減税してあげるよ」

という意味になります。

所得控除を受けることにより、得するポイントは2つ。

一つは還付金。

すでに支払った所得税から一部還付金をもらうことができます。

もう一つは翌年の住民税減額です。

住民税は所得額から計算されるので医療費を所得から控除してもらうことで、これから支払う住民税が安くなります。

医療費控除の対象になる要件には、どんなものがある?

医療費控除は、支払ったすべての医療費が控除対象になるわけではありません。

申請できる条件があるので注意しましょう。

これは、例えば2017年分の医療費控除は、「2017年1月1日~12月31日までに支払った医療費」のことを指します。

また、申請する本人分の医療費だけでなく、同じ家計上の親族が支払った医療費は合算して申請することができます。

1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えていないと申請ができません。

また、医療保険などからの給付金は医療費として計算できないので注意が必要です。

※(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費控除申請ができない例

加入している医療保険から、10万円の給付金が出ました。

この場合、

15万円―10万円=5万円(医療費)

となるので、医療費控除申請はできません。

Aさんがもし、入院以外で5万円以上の医療費がさらにかかっているようであれば、10万円を超えるため医療費控除申請が可能です。

保険から給付金がおりた場合には、医療費の対象額が減ってしまうので注意しましょう。

どんな支払いが、医療費控除の対象になるの?

医療費控除の対象になる支払いはどんなものがあるでしょうか。

基本的には「病気やけがの治療に伴う費用」を考えればよいでしょう。

高額になりやすい歯の治療や不妊治療も対象となります。

診療明細書は必ず保管しておきましょう。

以下によくある対象科目をまとめました。

※一部条件などで対象外になる場合があります。

科目 対象:○ 対象外:× 備考

医師による診察、治療 ○

予防接種 × 予防とみなされるため

処方薬 ○

風邪薬など(市販薬) ○

ビタミン剤 × 病気予防とみなされるため

入院費用 ○ 出産、老人介護施設も対象

出産費用(病院、助産院) ○ 個室代などは対象外

妊婦健診 ○

不妊治療 ○

通院交通費(バス、電車) ○

通院交通費(タクシー) △ バス、電車が使用できない場合は対象

自家用車による通院 × 駐車場、ガソリン代は対象外

治療に必要な装具 ○ 義手、補聴器、松葉杖など

寝たきりで加療している際のおむつ ○ 医師のおむつ使用証明書が必要

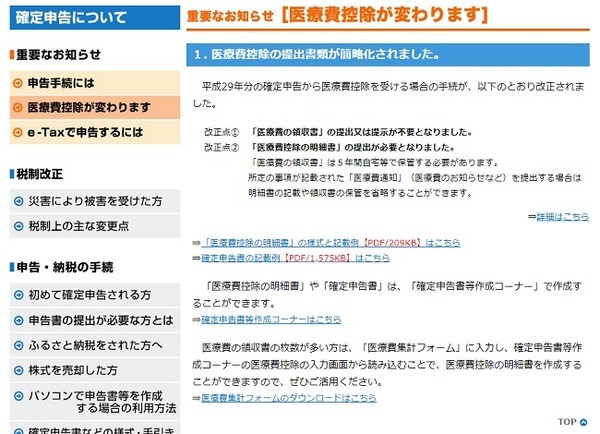

2017年分より税制法が変わり、医療費控除の提出書類も簡略化

医療費控除の申請の際、2017年(平成29年度)分から税制法が変わり提出書類の簡略化が進んでいます。

いままでは「領収書」が添付必須でしたが、2017年分からは「医療明細書」の添付、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。

なお、「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。

所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は、明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。

つまり、健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」があれば基本はOK。

不足事項は「医療費控除の明細書」を作成すればよいというシステムになりました。

今まではすべての領収書を提出していたので、ずいぶんと楽になります。

ただし、「医療費控除の明細書」を作成する際に「領収書」が必要となりますし、税務署から提出を求められる場合があるので、「領収書」は引き続きしっかり保管しておきましょう。

意外とバカにならない交通費。領収書がない場合はどうしたらいい?

と心配になりますね。

公共の交通機関を利用した場合は、「区間」、「日付」、「費用」が明示できれば申請可能です。

交通費もしっかりとメモしておきましょう。

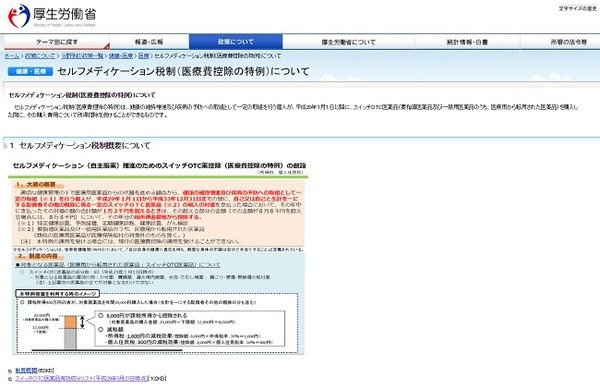

セルフメディケーション税制って何?

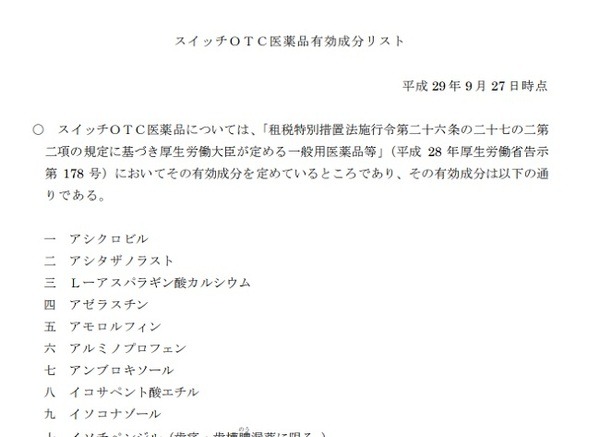

2017年から「セルフメディケーション税制」という新税制がスタートしました。

簡単にいうと「健康診断など健康維持の取組みをしている人は、購入した市販薬の費用に応じて税金が安くなります」という新税法です。

スイッチOTC医薬品は、ドラッグストアで売っている一般的な市販薬が多く指定されており、国税庁のHPから最新のものが確認できます。

2018年5月現在では、鼻炎薬の「アレグラ10」や、鎮痛剤の「イブクイック頭痛薬」などが見られました。

総額1万2千円を超えた場合は申請ができるので、「医療費控除は10万円までいかないけど…」という方は一度計算してみると良いでしょう。

ただし、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は同時に利用ができないので、注意が必要です。

2.医療費控除を申請すると、いくらもどってくるの?

医療費控除を申請するにも、確定申告が必要になります。

確定申告も初めての場合は時間がかかりますので、結局「医療費控除申請でいくらお得になるか」が気になるポイントですね。

税金の計算方法は本当にややこしいのですが、ここでは年収500万円の方の一例を紹介します。

結論から言うと、年収500万円で15万円の医療費がかかった場合、1万5千円税金がお得になります。

(居住している自治体やその他条件により変動があります。あくまでも参考値としてとらえて頂ければと思います)

医療費控除申請でお得になる税金のポイントは2つ。

・翌年の住民税の減税

年収500万円だと、還付金が約1万円、住民税の減税は約5,000円となります。

15万円支払ったうち、1万5,000円がお得になりますので、家計の助けに、医療費控除申請もぜひ検討してみましょう。

ネットで検索すると自動でシュミレーション計算してくれるサイトも多くあります。

(年収、医療費総額が必要です)

3.まとめ

医療費控除でお得になる可能性がありますので、ぜひ受診した際や、市販薬を購入した際は記録に残しておくと良いですよ。

最近は便利な集計アプリなどもあります。

私自身は出産の際に医療費控除を知り、申請するようになりました。

「知らなかった!」、「忙しくて申請できてなかった」という場合も、過去5年分までさかのぼって申請することが可能です。

少しの手間で家計が助かるので、ぜひ検討してみましょう。(執筆者:比嘉 あゆ子)