現在お住まいの地域の教育事情や、将来の子どもの教育面で

「中学から私立校へ進学させたい」

というご家庭が徐々に増えつつあります。

高校への進学は公立か私立などですが、平成26年度入学者から支援金、いわゆる「就学支援金制度」の新制度が始まっています。

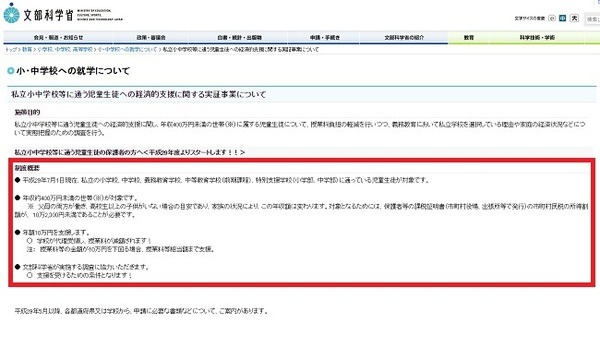

平成29年度に私立小・中学校へ子どもが進学した家庭に対して、授業料支援制度がスタートしました。

しかし、落とし穴があって、支援制度を受けられないことがほとんどです。

私立小中と私立高での助成金制度の考え方の違い、今後問題視されている点などを考えていきましょう。

目次

私立小・中学校進学の子どもを持つ家庭への支援金制度とは?

1. 支援金を受けるには、条件がつきます

まず、支援金を受けるためには、学校から入学式もしくは後日新入生に対して、申請書と支援金申請に関するプリントが入った封筒が渡されます。

中身を読んでみると、ほとんどの私立小中の家庭が支援金を受けられないということです。

支援金を受けるには、

・年収約400万円未満の世帯 ※

・年額10万円を支援します。(学校が代理受領します。)

・文部科学省が実施する調査に協力いただきます。

※父母の両方が働き、高校生以上の子どもがいない場合の目安であり、家庭状況により、この年収額が変わります。

対象となるためには、保護者などの課税証明書の市町村税の所得割額が10万2,300円未満であることが条件です。

ではなぜ、ほとんどの私立小・中へ通う家庭が支援制度を受けられないのでしょうか?

2. 小学校・中学校受験にチャレンジする家庭像とは?

小学校・中学校受験を考えてチャレンジする家庭は、富裕層でも教育に熱心な家庭だけでなく、様々な家庭の子供さんが挑戦しています。

中学受験なら、小3から準備として専門塾に通塾して合格させるまでに100~200万円確保していると言われています。

私の経験からでは、生まれた時から支給される児童手当や積立貯金で100万円を受験準備の費用に用意しました。

支援金を受けられない大きな理由:所得制限

支援金を受けるためには、保護者(両親ともに)の年収で約400万未満の世帯でなければ、支援金申請自体をあきらめるしかありません。

教育熱心なお母さん達は、念入りに志望校や塾についての金銭面をリサーチしていますから、お母さんも働きに出るか、公立一本で塾に通わせるという方向を選びます。

国が定めた所得制限金額については、私個人の意見ですけれど、「公立小学校・中学校へ進学する道があるのに、なぜ公立に進学しないのか?」という、国としてのちょっとしたいじわるをしているのかなと考えます。

高校進学後の支援金制度は? どんどん変わる制度内容

高校進学後の支援制度について、平成26年3月以前から在籍の生徒へは、

・私立校通学家庭への支援金制度(旧制度)

が適用されていますが、平成26年4月以降から、公立高校進学家庭にも所得制限が設けられました。

公立高校については、支援金というのではなく、学費面は統一されています。

一方、私立高校については、親の所得はもちろんですが、進学先の所在地(県外進学をしている子もいます)で、所得制限が違って、保護者の学費負担額が変わっていきます。

そして、私立高校の場合、保護者の収入があがると、支援金の支給金額が増額される場合があるので、詳しくは、在籍高校もしくは都道府県の私学課に確認をしてください。

まとめ

私ごとですが、我が子を中学受験させて現在通学させていますが、入学後に大きな教育方針の転換で、今後も通わせることができるのかと時々考えます。

親が子どもに残せるものは「お金」も必要ですが、「よりよい教育」を受けさせてあげるということも重要です。

問題なのは、国の教育方針や都道府県も含めた支援制度が揺れ動いているという点でしょう。

支援金に完全に頼るのもいけないことですが、昨今の大学の授業料も考えれば、高校までの学費面の支援は「全ての国内に住む子どもが等しく教育を受ける権利」につながることです。

支援制度自体、「公立高校は無償」としていたのが、結局は無償化をなくしています。

また、私立小・中学校については、支援制度を開始したものの、ほとんどの家庭がその支援を受けられません。

このことは、今後の私立校の支援金制度にも、なんらかの影響が出てくるでしょう。

支援金制度については「小さな助け舟」という考え方で、親がしっかりと教育費について、子どもが小さくても、見直しながらしっかりとためておく必要はあります。

私立に行くかどうかはご家庭の考え方任せになりますけれど、この機会に「子どもへの教育費のかけ方」を見直してみましょう。

私立では小中高それぞれで基準があるので、不明な点があれば、各都道府県の私学課もしくは、在籍する学校への確認をお願いします。(執筆者:笹倉 奈緒美)