2015年12月「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業場では、年1回「ストレスチェック」を全ての働く人に対して実施することが義務づけられました。

ストレスからイメージする病気はいろいろありますが、最近患者数が増加しているのが、こころの病気である精神疾患です。

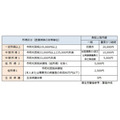

精神疾患の患者数は、

平成26年には392.4万人、32人に1人

という割合に増加しています。

そのうち約9割 361.1万人の方が通院で治療しています。

また、患者数の年代では現役世代である35歳~64歳が167.8万人で42.7%を占めます。

身近にも心当たりがあるという方もいらっしゃるかもしれません。

こころの病気が、誰でもかかり得る病気だからですね。

そしてからだの病気と同じように、不調に気づいたら、早めに適切な治療を受けることが回復にとって重要になります。

精神疾患といっても、種類や症状はさまざまです。

てんかん・総合失調症・うつ病・知的障がい・認知症など治療を続けながら、症状とうまくつきあい生活することもできます。

目次

自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)は、在宅の精神科患者が、適正な医療を受けやすくするために、通院の医療費の自己負担を軽減する制度です。

対象となる方

何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある状態の方で、年齢の制限はありません。

・ うつ病、躁うつ病などの気分障がい

・ 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症

・ PTSDなどのストレス関連障がいや、パニック障がいなどの不安障がい

・ 知的障がい、心理的発達の障がい

・ アルツハイマー病型認知症、血管性認知症

・ てんかんなど

医療費の軽減が受けられる医療の範囲は

精神障がいや、当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)が対象です。

※また次のような医療は対象外です。

・ 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用

(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)

・ 精神障がいと関係のない疾患の医療費

医療費の自己負担の軽減は

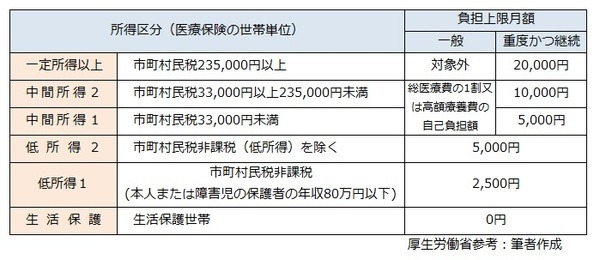

かかった医療費の1割負担に軽減(通常の医療負担は3割)

また、世帯所得(※1)に応じて1か月あたりの負担額がさらに軽減されます。

さらに、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間にわたり続けなければならない方(重度かつ継続※2)は、1か月当たりの負担限度額が低くなります。

※1自立支援医療における「世帯」について

・ 医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱います。

・ よって、同じ住民票上の「世帯」内の誰もが、税制上も医療保険上も障がい者本人を扶養しないこととした場合には、障がい者本人とその配偶者の所得によって判断することが選択可能となります。

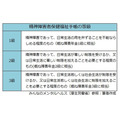

※2「重度かつ継続」の対象者とは、以下いずれかに該当する方です。

(2) a~eの精神疾患の方(ICD-10~疾病及び関連保健問題の国際統計分類~による分類)

a. 症状性を含む器質性精神障がい(F0)-高次脳機能障がい・認知症など

b. 精神作用物質使用による精神及び行動の障がい(F1)

―アルコール依存症、薬物依存症など

c. 統合失調症、統合失調症型障がい及び妄想性障がい(F2)

d. 気分障がい(F3)-うつ病、そううつ病など

e. てんかん(G40)

(3) 3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障がい又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神治療が続けて必要であると判断された方

自立支援制度による医療を受けられる医療機関や薬局について

自立支援制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で、受給者証に記載されたものに限られています。

現在通院している医療機関や、通院を希望する医療機関等が指定されているかどうかは、医療機関や精神保健福祉センター、都道府県、指定都市等の担当課に確認しておきましょう。

自立支援医療費を受給するための手続き

申請はお住まいの市区町村の担当窓口で行っています。

受給者証の有効期間

受給者証の有効期間は1年以内です。

有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、更新が必要になります。

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいのある方からの申請により交付され、一定の障がいであることを、証明するものです。

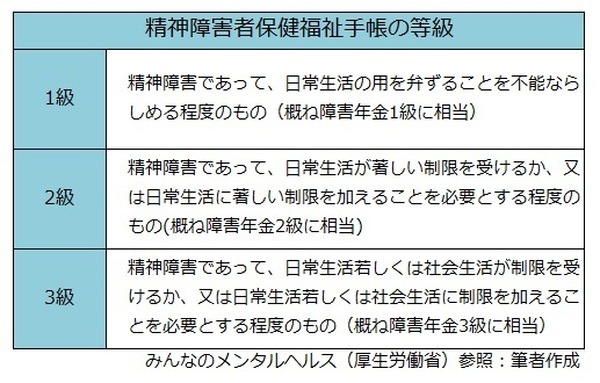

障がい者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

対象となる方

何精神疾患(てんかん、発達障がいなどを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象です。

入院・在宅による区別や、年齢制限はありません。

また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要です。

申請方法

申請はお住まいの市区町村の担当窓口で行っています。

手帳の有効期間

有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日です。

2年ごとに、診断書を添えて、更新の手続きを行い、障がい等級に定める精神障がいの状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。

手帳を交付された場合のメリット

全国一律に行われているサービス

・公共料金等の割引 NHK受信料の減免

・税金の控除・減免

(1)所得税の障がい者控除等

●2・3級 … 27万円

●1級 … 40万円

●同居の1級の方の特別障がい者控除加算 … 35万円

(2)住民税の障がい者控除等

●2・3級 … 26万円

●1級 … 30万円

●同居の1級の方の特別障がい者控除加算 … 23万円

(3)利子等の非課税(マル優)

●元本が350万円までの預貯金の利子に課税されません。

●額面が350万円までの公債の利子に課税されません。

(4)相続税の障がい者控除(法定相続人)

●2級・3級 … (85歳に達するまでの年数) × 10万円

●1級 … (85歳に達するまでの年数) × 20万円

(5)贈与税の非課税

●2・3級 … 3,000万円

●1級 … 6,000万円

(6)自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)

【その他】

・ 生活福祉資金の貸付

・ 手帳所持者を事業者が雇用した際の障がい者雇用率へのカウント

・ 障がい者職場適応訓練の実施

地域・事業者によって行われていることがあるサービス

【公共料金等の割引】

・ 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引

※なお、JRや航空各社は現時点では対象になっていません。

・ 携帯電話料金の割引

・ 上下水道料金の割引

・ 心身障害者医療費助成

・ 公共施設の入場料等の割引

・ 後期高齢者医療制度への加入申請(65歳~74歳、手帳1・2級の方)が可能

【手当の支給など】

・ 福祉手当

・ 通所交通費の助成

・ 軽自動車税の減免

【その他】

・ 公営住宅の優先入居

自立支援医療は、世帯の収入に制限があったり、申請することで医療の負担額がかわったりする場合があります。

一度市区町村の保険福祉の窓口に行って、話をよく聞いてから手続きを取るようにしたほうがいいでしょう。

また、退職や転職・失業、配偶者が亡くなる、家族の就職などで世帯の所得が変わった場合も注意が必要です。

都度、調べておくことで助成制度を受けることができるようになったり、該当しなくなったりする場合があります。

また、労災や障がい年金などにも関わってくる可能性もあります。

いろんな制度を上手に利用して、少しでも不安をなくし、治療に専念してほしいと心より願っております。(執筆者:京極 佐和野)