「平成も最後ですね」と言いつつ、少々感傷ぎみの一般人とは異なり、5年の歳月を超えて盛り上がる業界があります。

公的年金業界に他なりません。

目次

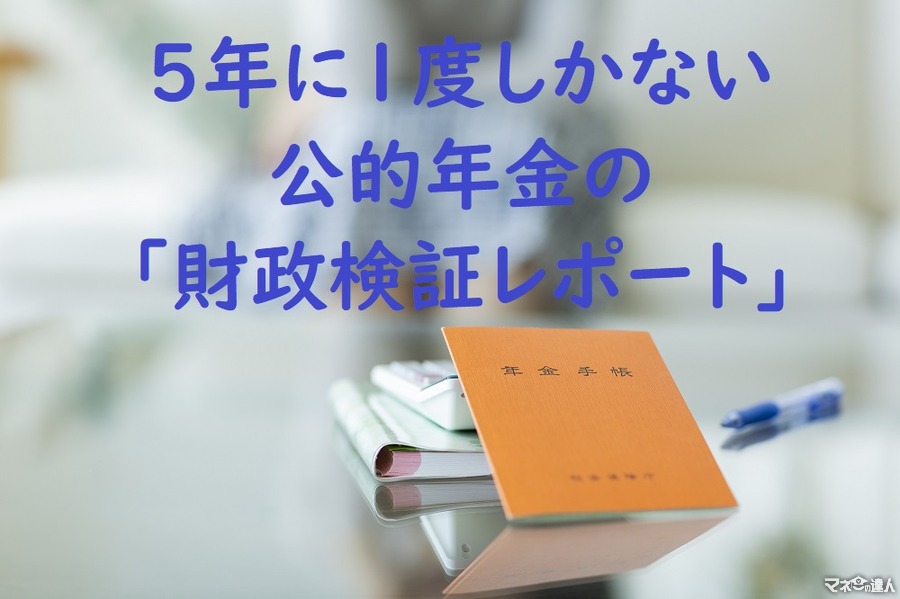

平成31年には、公的年金の財政検証が行われます

公的年金の財政検証とは、5年に1回、年金数理のプロたちが集まって、現状の年金保険料や給付額で運営されている公的年金の財政状況について確認する作業です。

以前は、「財政再計算」と呼ばれていました。

結果、先行きの年金財政について「雲行きが怪しい」となれば、

・ 保険料をアップして負担を増やす

・ 年金額をカットして給付を減らす

などの対応を取ります。

検証作業最大の目的は、公的年金が財政ハタンすることの防止ですから、検証作業が存在することから言っても、公的年金がハタンすることはありえません。

検証レポートを待ちわびる関係者たち

検証結果は公表されます。

新聞や雑誌などの活字メディアを中心に、検証結果をネタに記事を書いたり、特集を組んだりといったイベントが行われます。

冒頭に述べた「盛り上がる」とは、このことです。

オリンピックよりも長い周期のイベントですから、さぞかし待ち遠しいに違いありません。

検証レポート自体も、毎回、期待を外すことのないツッコミどころ満載の仕上がり具合となっています。

ツッコミどころをひとつだけ例示

毎回のレポートでは、現在は保険料を支払う立場の被保険者も、平均寿命まで生きれば生涯収支で決してソンはしないという計算結果が算出されます。

この結果を導き出すために、計算式に投入される数値が現状の経済状態から判断して、「ありえない」と言わざるを得ないものばかりです。

物価上昇率

賃金上昇率

生涯収支マイナスの動かぬ証拠

検証レポートが「ありえない数値」で埋め尽くされるのは、結果から逆算しているからとしか考えられません。

当然、新聞や雑誌でたたかれることになり、かえって公的年金への不信につながってしまいます。

「ありえない数値」を前提にしないと、生涯収支がプラスにならないということは、妥当な数値では採算割れするということに他なりません。

だったら、やっぱり年金制度は絶望的かと言えば、そんなことはありません。

年金法が想定する保険事故には、老齢だけでなく、障がいや死亡もあります。

採算割れで亡くなった夫の年金を妻が遺族年金として引き継ぐこともあります。

公的年金の収支は超長期で判断しないと、何とも言えません。(執筆者:金子 幸嗣)