100円ショップには、アイデアグッズがたくさん並んでいます。

とくにキッチングッズは、少しでも料理をラクにするアイデアが詰まった面白い商品があります。

しかし、実際に使ってみると、楽しく使える期間は短く、すぐに引き出しの奥に追いやられることがあります。

目次

使う皮も具の量も限られる「ギョーザ包みグッズ」

ギョーザを包む作業は時間と手間がかかります。

ギョーザ好きの家庭では、1回に100個近く作ることもあり、ギョーザを作る日は家族みんなで包むこともあるようです。

100円ショップでは、はさむだけできれいにギョーザを包むことができるグッズが販売されています。

ギョーザ包みグッズは人気商品で、テレビや雑誌でも取り上げられています。

NG1:グッズに合わせて皮を選ぶ

しかし、ギョーザ包みグッズは、グッズの円周にみあった大きさの皮を選ぶ必要があります。

グッズよりも大きめの皮ならば「大は小を兼ねる」で、なんとか包むことはできます。

しかし、グッズよりも小さめの皮を買ってきてしまうと、グッズは役にたちません。

NG2:具が少ない

手作りギョーザの醍醐味は、たっぷりの具です。

皮がパンクするかしないかの限界の量の具を詰めこんで作った餃子は、口に入れると肉汁が飛び出してきます。

しかし、ギョーザ包みグッズは、具をのせる部分が小さめです。

たくさんの具を詰めると、きちんとはさむことができません。

NG3:底面が作れない

また、手包みのギョーザは、底面があります。

しかし、ギョーザ包みグッズで作った餃子には、底面がないのです。

フライパンにのせるときには、底面を作るようにして並べなければなりません。

手包みになれた人にとっては、ギョーザ包みグッズの感想は「洗いものが増えるだけ」、「いつもより使う皮の量が多い」でしょう。

しかし、小さな子どもにとっては、楽しくきれいに餃子を作るお助けグッズになるのかもしれません。

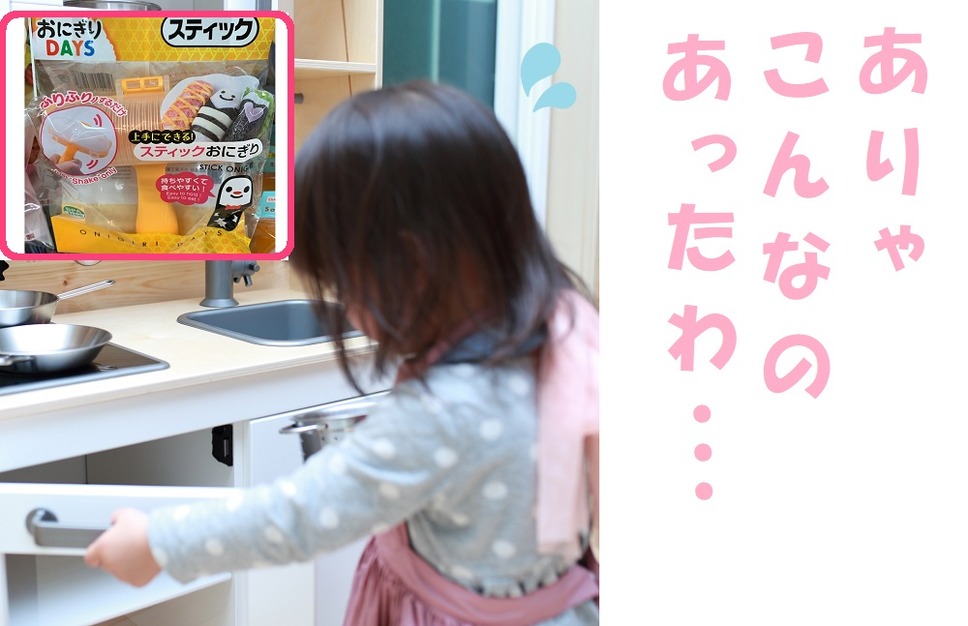

洗うのが大変「フリフリおにぎりグッズ」

新学期が近づく今は、お弁当づくりのお助けグッズが話題です。

中でも振るだけで丸いおにぎりが作れる「フリフリおにぎりグッズ」は必ずといっていいほど取り上げられています。

テレビでは、数回降るとまん丸のおにぎりがコロンとお皿の上に出てくるのですが、まん丸のおにぎりを作るためには、コツが必要です。

NG1:ごはんの分量が難しい

フリフリおにぎりグッズは、グッズの中にご飯を入れてふればいいのですが、ご飯の量が多くても少なくてもまん丸にはなりません。

朝の忙しい時間に、少量のご飯をスプーンで詰めて、フリフリしている余裕はないのです。

ラップにご飯を入れて、キュッと丸く絞ったほうが短時間で終わるでしょう。

NG2:洗うのがめんどう

フリフリおにぎりグッズは、デコボコが多く洗うのが大変です。

最初は「本当にまん丸になるのかな」という好奇心で買ってみるのですが、3回使えばかわいさよりも時短のほうが優先されてしまうかもしれません。

しかし、食の細い子どもが自分でフリフリしておにぎりを作ると、パクパク食べられたという話もあります。

親は、子どもがしっかりと食べてくれれば多少洗いものが増えてもかまわないでしょう。

フリフリおにぎりグッズは、使う人によって3回で飽きるか必需品になるかがわかれるようです。

使い道が少なすぎ「温泉卵グッズ」

100円ショップには、なぜか卵料理のグッズがたくさんあります。

しかし「だし巻き卵を作るグッズ」や「ゆで卵をかわいい形にするグッズ」など、使い道が限られているグッズが多いです。

中でも「温泉卵グッズ」は、温泉卵しか作れません。

鍋で温泉卵を作るためには、黄身は固まり、白身は固まらない温度である約70度を保ちながら、時間をかけて加熱します。

レンジで加熱すると、内側から温められるため、短時間で温泉卵ができます。

「半熟卵ではなく温泉卵が好き」という人にとっては、手間と時間をかけずに温泉卵を作ることができる温泉卵グッズは、画期的な商品でしょう。

100円ショップのゆで卵タイマー

卵と一緒にゆで卵タイマーを鍋に入れておくと、タイマーの色が徐々に変わり、卵のゆで加減がわかります。

かたゆで卵から半熟卵までを1つの鍋で作ることができる便利なグッズでしょう。

温泉卵(白身よりも黄身が固め)ではなく、半熟卵(黄身よりも白身が固め)でもよければ、ゆで卵タイマーの方が出番はあります。

安物買いの銭失い

100円均という言葉をさまざまなところで聞くようになりました。

「これはなにに使うの?」と思う商品も多く、興味本位で買うこともあります。

グッズがテレビで取り上げられると、すぐに完売しますが、話題になっている商品が、すべての人に便利なグッズとは限らないようです。

「たかが100円だから3回使えれば元が取れる」と考えるか、「3回で100円は高い」と考えるか、100円ショップの商品は使う人の考え方やこだわりによっても価値が変わるのかもしれません。(執筆者:式部 順子)