目次

相続人の確認

先日、ある金融機関の方とお話をしていて、「7月1日から金融機関での相続預金の取り扱い」についての話題が出ました。

私が、「相続人を確定するのは、意外に大変ですよ」とお話ししたところ、

といいます。

確かに法務局は相続人の証明をしてくれますが、相続人を確定するための証拠となる戸籍の取得は自分でしなくてはなりません。

まず、そこが大変なのです。

たとえば、本籍が遠方にある場合の方には郵送でも入手できますが、そのやり方を、行員さんが説明することでその行員、金融機関のイメージアップにどれだけつながるかをお話しました。

見落としやすい認知した子の存在

出生から死亡までの連続した戸籍の確認も大変です。

例えば、婚姻外の子を認知した場合の父親の戸籍は、認知した時点の戸籍しか記載されません。

しかも身分事項の欄にしか記載されず、見落としやすいです。

相続人が、故人より前に死亡していても、その方に子供がいれば代襲相続人となります。

そのため死亡された方に、「子がいないか」さらに、戸籍調査が必要です。

故人死亡後、未遺産分割の間に相続人が亡くなる場合もあります。

そうなると、その方の配偶者も相続人の地位を得ます。

法定相続分も意外に難しい

遺産分割前の金融機関での支払限度額は、

と、一金融機関で上限150万円です。

配偶者が窓口に来た場合は、戸籍で、子が一人でもいれば2分の1に確定できますので簡単です。

が、子が手続きに来た場合は注意が必要です。

故人に何人子がいるのか戸籍で確認しなければ判明しないからです。

間違えやすい認知した子(非嫡出子)の相続分

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

親が亡くなり、子が相続人の場合の相続分は実子、養子、認知された子、すべて均等です。

「ただし…」のケース

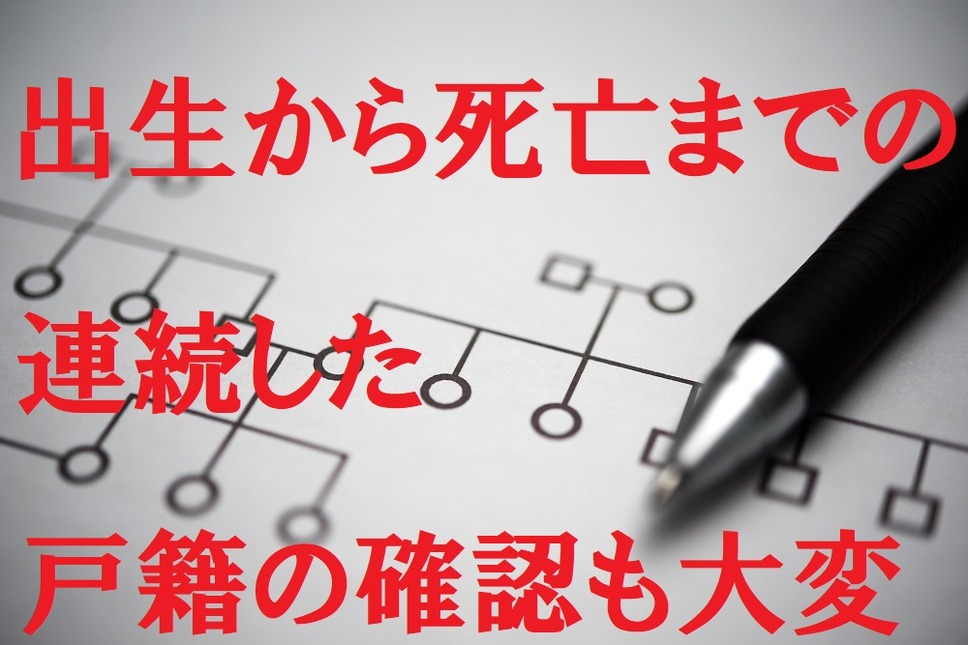

ところが、きょうだいが亡くなり、その方に子がいなくて、親もなくなっている場合は、亡くなった方のきょうだいが相続人となります。

そのきょうだい間が、図のように愛人の子と本妻の子、または先妻と後妻の子の場合、民法900条4のただし書きで、父母を一方のみ同じくする兄弟姉妹に該当し、2分の1の相続分となります。

2. 長男Aの相続人と相続分 長女 3/2 愛人の子 3/1

法定相続分の確認ミスで、金融機関の過払いも

金融機関は相続預金の、仮払いをするとき、前述したように法定相続分を基に払い出す金額を決めるわけで、法定相続分の知識が重要になってきます。

また、後日、他の相続人さんから仮払いの内容確認に見えることも想定され、その対応も必要になるかと思います。

仮払い手続きした相続人さんにしてみると、葬儀代金の支払いに使うための引き出しだから、後日問題が発生しないと考えるかもしれません。

しかし遺産分割でもめる場合は、葬儀代金の金額、負担者でも問題となるのがリアル相続です。(執筆者:橋本 玄也)