事故や病気はある日突然、襲いかかります。

民間の保険ももちろん大切ですが、国民の「セーフティーネット」である年金制度の1つ、障害年金について確認しましょう。

目次

障害年金とは

障害年金は、

2. 障害厚生年金

の2種類があります。

※平成27年9月以前の公務員期間中に、受給権が発生した場合は「障害共済年金」ですが、同年10月以降は一元化されたため「障害厚生年金」となります。

ただし、

病気やケガで初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度により、障害基礎年金か、障害厚生年金かに分かれます。

障害基礎年金(1、2級)

【厚生年金加入中に初診日がある場合】

障害厚生年金(1、2、3級)

また「障害厚生年金に該当する状態」よりも軽い障害が残ったときは、

障害年金請求の最も注意すべきは「保険料の納付要件」

障害年金を請求する前に、決して忘れてはいけない注意点があります。

障害状態にあったとしても、

この納付要件を満たせていないと受給はできません。

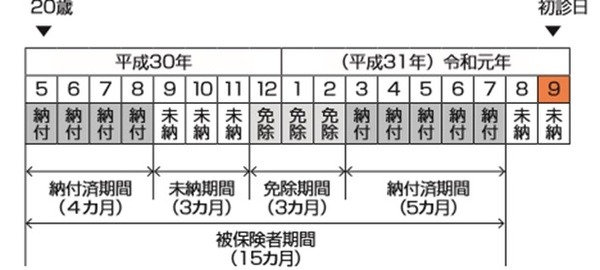

障害年金(基礎年金、厚生年金ともに)は、保険料の納付要件について、次のいずれかを満たす必要があります。

実際は、(2)の納付要件のクリアを確認し、手続きを進めるケースが多いです。

保険料の納付が困難なときは、かならず「保険料免除制度」または「保険料猶予制度」、「学生納付特例制度」を活用し、決して「未納期間」をつくらないようにしましょう。

納付要件を満たさなくても受給できるケース

なお、初診日が20歳前で、年金制度に加入できない期間に初診日がある場合は、上記納付要件はありません。

先天性の病気や子供のころのケガにより、障害等級に該当した場合は、20歳になったら障害年金の請求ができます。

保護者が事前に、書類の準備や確認をしておくと安心です。

請求方法は2種類

障害年金の請求方法は2種類あります。

1. 障害認定日による請求

「障害認定日」は、

・ または、20歳に達した日のことで、

その時点で法令に定める障害の状態にある場合、障害認定日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

2. 事後重症による請求

障害認定日は、基本的には「初診日から1年6か月を経過した日」ですが、

その時点で法令に定める障害の状態にない場合、障害年金を請求できません。

しかし、

請求日の翌月分から障害年金を受け取ることができます。

障害年金の額

障害基礎年金の場合

障害基礎年金の額は、老齢基礎年金の額と共通しており、令和2年度は以下のように定められています。

・ 2級 78万1,700円+子の加算

子の加算は、

・ 第3子以降は各7万5,000円

です。

この場合の「子」は、18歳到達年度末の末日を経過していない子と、20歳未満で障害等級1・2級に該当する子を指します。

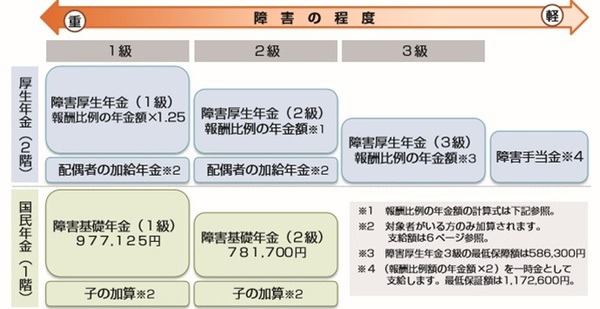

障害厚生年金の場合

障害厚生年金は、以下の計算方法で算出され、1・2級については、障害基礎年金と合わせて支給されます。

・ 1級 報酬比例の年金額×1.25+【配偶者の加給年金額(22万4,900円)】※

・ 2級 報酬比例の年金額+【配偶者の加給年金額(22万4,900円)】※

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

・ 3級 報酬比例の年金額 最低保障額は58万6,300円

・ 障害手当金 「報酬比例額の年金額×2」を一時金として支給、最低保証額は1,17万2,600円

なお、各等級を決定する際「障害認定基準」を参考に審査が行われます。

障害年金の対象となる病気やケガは、手足や眼、聴覚などの障害のほか、糖尿病やがんなどの内部障害、知的障害やうつ病などの精神障害も対象になります。

障害年金の相談窓口

突然の病気やケガで障害状態が残ってしまった場合、障害年金の請求が可能かどうか確認をしましょう。

お近くの年金事務所や街角の年金相談センター、市(区)役所または町村役場の年金担当窓口でご相談ください。(執筆者:特定社会保険労務士 浦辺 里香)