この記事の最新更新日:2020年7月18日

2020年ももう折り返し地点を迎えましたが、恒例のサマージャンボ宝くじの発売が始まりました。

宝くじは日本で広く浸透しており、過去に購入したことのある人は74.5%(※1)にものぼります。

また、直近1年間の購入者ベースの平均購入総額は2万4,880円(※1)と、決して少ない数字ではありません。

確かに宝くじには夢を買えるという良い側面がありますが、お金を支払うのであればその夢の中身まで正しく認識しておいたほうがいいでしょう。

今回は宝くじを買う前に知っておくべき知識について、簡潔に紹介していきます。

※1 令和元年9月の(一財)日本宝くじ協会による「第15回宝くじに関する世論調査」より。

目次

宝くじにまつわる3つの注意点

結論から言ってしまうと、あらかじめ理解しておいてほしいのは以下の3点です。

2. 本質は税金に近い(地方財政資金の調達が目的)

3. 高額当せんによって不幸になることもある

ネガティブな言葉が並んでいるように見えるかもしれませんが、宝くじは必ずしも悪いものではありません。

中身をしっかり理解して買うためのチェックリストのような位置づけで、本記事を読んでいただけると幸いです。

1.還元率は50%以下ともうかる見込みが低い

「還元率」というのは、宝くじの販売総額のうち賞金として分配する割合のことです。

お金が増えることを期待する場合、還元率が低ければ低いほど割に合いません。

この点、宝くじは「当せん金付証票法」という法律に基づいて販売されており、このなかで還元率は50%以下に定められています。

「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額をこえてはならない。」

引用元:当せん金付証票法第5条

ちなみに、競馬や競輪、競艇などの公営競技の還元率は75%前後(※2)です。

これらと比べてみても、宝くじのほうが割に合わない設定になっています。

今回のサマージャンボ宝くじ(※3)を見てみると、発売総額が630億円に対して当せん金総額は298億1,790万円で、還元率は約47.3%です。

また、宝くじでは高額な当せん金がしばしばPRされることがあり、サマージャンボ宝くじでも1等は5億円と非常にインパクトがあります。

しかし、発売総数2億1,000万本のうち1等の当せん本数は21本で、当せん確率は0.00001%という天文学的に小さい値です。

また、ハードルを大きく下げて10万円以上が当たる場合を見てみても、当せん本数は2,814本で当せん確率は約0.00134%です。

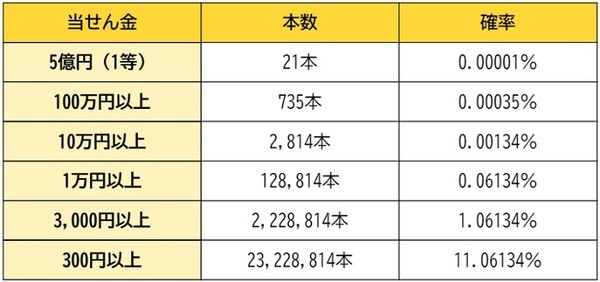

参考までに、今回のサマージャンボ宝くじを1本購入した時の当せん確率を簡単にまとめた表を見てください。

複数本購入する場合については、正確な数字とは少しズレますが、下記の確率に本数をかけることで大まかなイメージがつかめます。

この確率を見れば、いかに宝くじが割に合わない設定になっているかがわかるのではないでしょうか。

還元率が50%以下と極端に低い宝くじよりも、期待値が高い投資方法はいくらでもあります。

もしお金を増やすことが目的だとしたら、手段として宝くじを選ぶのはナンセンスと言わざるを得ません。

※2 競馬は競馬法第7条において73.5~82%、競輪は自転車競技法第12条において75%以上、競艇はモーターボート競走法第15条において75~80%と定められています。

※3 いずれも「サマージャンボ宝くじ」の値を計算しています。「サマージャンボミニ」は含みません。

2.本質は税金に近い(地方財政資金の調達が目的)

宝くじが販売されている目的は、当せん金付証票法のなかで地方財政資金の調達と定められています。

この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。

参照:当せん金付証票法第5条

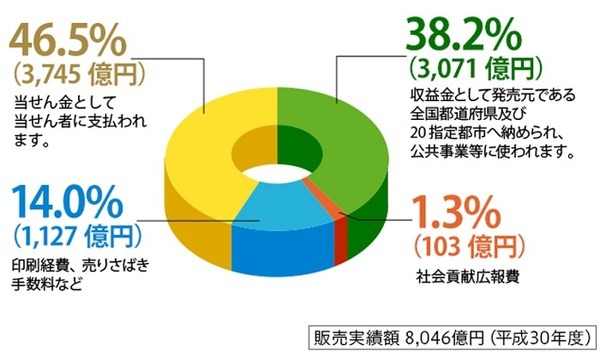

実際に平成30年度の宝くじの売上金の使い道を見てみましょう。

当せん金を除くと、主要なところで地方自治体の公共事業等に約3,000億円、宝くじ事業自体の運営経費に約1,200億円というかたちで振り分けられています。

つまり、宝くじの売上金の多くは、税金のようなかたちで使わることになるわけです。

宝くじがもうけにくい仕組みであることを踏まえると、宝くじ購入者は税金を自発的に支払っているようなものなのです。

もちろん税金は社会貢献につながるので、必ずしもそれは悪いことではありません。

ただ、宝くじを買う場合は、もうけたいという気持ちよりも地方自治体に寄附したいという気持ちのほうを大きく持っておいたほういいでしょう。

なお、特定の地方自治体に寄附をしたい場合は、ふるさと納税という仕組みもあります。

こちらは所得税や住民税の還付・控除が受けられるうえ、お礼品も受け取ることもできます。

当然ですが、宝くじの購入で寄附による還付・控除を受けることはできません。

当せん金やお礼品など、なにかしらの見返りが欲しいのであれば、宝くじはベストな選択肢にならないことが多いと考えられます。

3.高額当せんによって不幸になることもある

万が一、宝くじで高額当せんしても、実は良いことばかりではありません。

お金というのは怖いもので、一時的に大きな臨時収入が入ることによって以下のような事態を招くことが考えられます

・ 周囲とお金のことでもめ、友人や家族を失う

宝くじは当せん時に大金が入ってきますが、その後の収入を増やしてくれるわけではありません。

しかし、大金があるとより良いものが欲しくなるのが人の常で、生活水準を以前よりも上げてしまいやすいです。

生活水準を上げすぎると、当せん金を使い果たしてしまうことになるかもしれません。

そうなると、再び元の生活水準に戻るのはとても苦しいことです。

もしそのまま生活水準を下げることができないと、破産というのも現実的な話になってきます。

また、大金が手に入ると、周囲からそのお金を当てにされることもあるでしょう。

そして、一度援助すると「もう一度」ということにもなり、援助を断ると「冷たい人だ」と言われることになります。

遺産相続でもめて親族が疎遠になるという話はよく耳にしますが、大金によって失われる関係もあるわけです。

もし宝くじで高額当せんした場合は、できるだけ周囲にそのことを漏らすことなく、かつ、生活水準はできるだけ以前のままにしておくのが賢明でしょう。

宝くじに使うお金は本当に有意義ですか?

今回は宝くじを買ううえで知っておきたいことについて紹介してきました。

宝くじは「当たるかもしれない」とワクワクできたり、家族で盛り上がれたりするという点で、ちょっとしたイベントとして楽しめる側面もあります。

そういった楽しみ方を目的に購入するのは問題ありませんが、少しでも当せん金を当てにする気持ちがあるのであれば、買わないほうがいいでしょう。

購入者ベースでは年間平均2万4,880円も宝くじを購入しているというデータを冒頭で紹介しました。

すでに成功してお金に余裕がある人は別ですが、これからお金を増やしていきたい人であれば、その2万4,880円をもっと有意義に使う方法があるはずです。

例えば、以下のようなかたちです。

・自己投資に使ってスキルアップを図り、将来の収入アップにつなげる

・将来に向けて積立投資を行うなど、長期的な資産形成の元本にする。

元本は4年で約10万円、40年で約100万円になります。

基本的に宝くじは、

です。

「1等5億円、前後賞を入れると7億円」といった言葉で射幸心をあおられて、余っていないお金を無駄に使ってしまうことのないように注意しましょう。(執筆者:貝田 凡太)