この記事の最新更新日:2023年4月18日

マイナンバーカードの申請手続きはとてもシンプルです。

大まかな流れを把握してしまえば、ほとんど迷うことなくスムーズにマイナンバーカードを受け取れることでしょう。

1つだけ迷うかもしれないポイントがあります。

それは「マイナンバーカードに電子証明書の機能を付けるかどうか」ということです。

マイナポイントの申込みには「利用者証明用電子証明書」が必要です。

また、パスポートの更新などをオンラインで行う場合には「署名用電子証明書」が必要です。

自分に合った電子証明書を過不足なく付けておかないと、損をしたり手間が増えたりしてしまうかもしれません。

今回は、この少々分かりにくい電子証明書について整理して、押さえておきたいポイントを簡単に説明していきます。

目次

電子証明書の種類とできること

本人確認の必要な手続きをスマホやPCからインターネットを介して手軽にできるようになります。

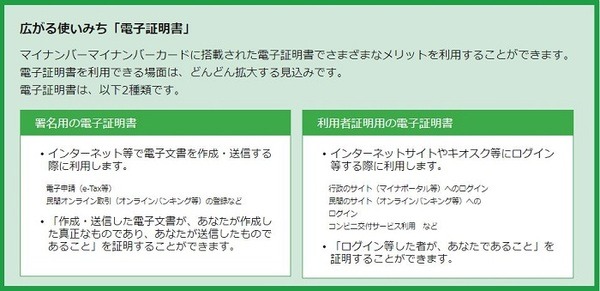

この電子証明書には次の2種類があります。

(1)「利用者証明用電子証明書」

(2)「署名用電子証明書」

それぞれにできる内容が異なるので概要を簡単に見ていきましょう。

(1)「利用者証明用電子証明書」

ログインするのにマイナンバーカードが必要となるインターネットのサイトやサービスがありますが、その際に利用されるのが「利用者証明用電子証明書」です。

「利用者証明用電子証明書」によって、これらのサイトやサービスを利用できるようになるわけです。

「利用者証明用電子証明書」でできること

インターネットサイトやキオスク端末などにログインをする際に利用します。

・ 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン

・ 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン

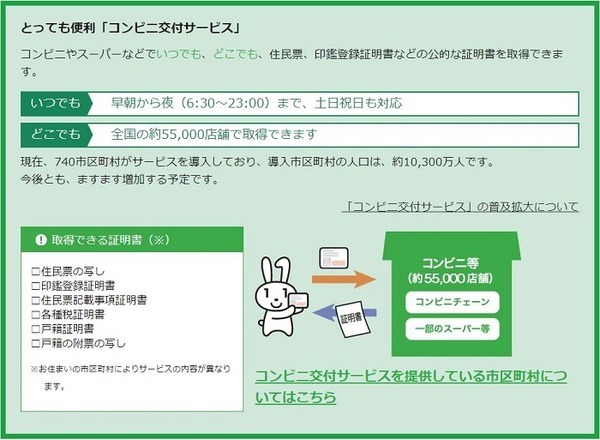

・ コンビニ交付サービス利用 など

「利用者証明用電子証明書」は、マイナンバーカードで何かのシステムにログインしたり、簡単な手続きを行う際に必要になるというイメージを持っておけばよいことでしょう。

覚えておきたいのは、マイナンバーカード発行で最大5,000円相当のマイナポイントを獲得できますが、この申込みには「利用者証明用電子証明書」が必要だという点です。

マイナポイント第2弾では5,000円相当に加えて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みをすると7,500円相当、公金受取口座の登録をすると7,500円相当のマイナポイントを獲得できます。

これらの手続きを行う際にも「利用者証明用電子証明書」が必要になります。

せっかくマイナンバーカードを発行しても、「利用者証明用電子証明書」を付けていないと最大2万円を受け取れないので注意しましょう。

その他、

- 行政手続きに関するさまざまな情報を確認できるマイナポータル

- 住民票の写し、印鑑登録証明書、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書などの証明書をコンビニで取得できるコンビニ交付サービス

を利用できるようになります。

利用する際にはパスワードが必要ですが、「利用者証明用電子証明書」のパスワードは数字4桁です。

15歳未満の人でも「利用者証明用電子証明書」を付けられますが、4桁のパスワードは父母などの法定代理人が設定します。

(2)「署名用電子証明書」

「署名用電子証明書」は、インターネット経由で書類などを提出する際に、その書類が確かにマイナンバーカード利用者本人が作成・送信したものであるということを証明する機能です。

書類に実印を押して提出する部分がインターネット経由でできるようになるというイメージです。

このように「署名用電子証明書」は実印と同じような効力があるため、原則として15歳未満の人には付けられません。

「署名用電子証明書」でできること

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。

・ 電子申請(e-Tax等)

・ 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など

「署名用電子証明書」は、マイナンバーカードを使ってオンラインで正式な書類を送付する際に必要になるというイメージを持っておけばよいことでしょう。

たとえば、市外に引っ越す時の転出届をオンラインで提出する場合には「署名用電子証明書」が必要です。

また、e-Taxを利用してオンラインで確定申告をする場合にも「署名用電子証明書」が必要です。

いずれもオンライン以外の方法でも手続きは可能ですが、「署名用電子証明書」があればオンラインだけで手軽に完了させられるというメリットがあります。

「署名用電子証明書」に使われるパスワードは6文字から16文字で、数字とアルファベットをそれぞれ1文字以上入れておく必要があります。

セキュリティの関係上「利用者証明用電子証明書」よりも長く複雑です。

電子証明書に関する3つの注意点

電子証明書でできることを具体的に紹介してきましたが、こういった便利な側面がある一方でいくつかの注意点もあります。

(1) パスワード管理が必要になる

(2) 利用環境を整える必要がある

(3) 電子証明書の有効期限が約5年

では、それぞれの内容を見ていきます。これらのデメリットに比べて、電子証明書を付けるメリットが大きいかどうかを意識して見ていきましょう。

(1) パスワード管理が必要になる

電子証明書を利用するにはパスワードが必要です。このパスワードはセキュリティ面で非常に重要なので、特に慎重に管理をしなければなりません。

さまざまなサービスでパスワードが必要な昨今において、多くのパスワードを持っている人は多いと思います。

電子証明書を付けることでパスワードが増えてしまうのは、デメリットとも言えることでしょう。

特に「署名用電子証明書」は長く複雑なだけに覚えにくいところがあります。

利用頻度が低いとパスワードを失念してしまいやすくなるため、関連サービスをどの程度使うのかがポイントになってきそうです。

ちなみに、もしもパスワードを忘れてしまった場合には、自治体の窓口に行って再設定の手続きをする必要があります。

また、パスワードを連続で誤入力すると「利用者証明用電子証明書」は3回で、「署名用電子証明書」は5回でロックがかかるようになっています。

この場合にも、やはり自治体の窓口に行ってロック解除の手続きをしなければなりません。

(2) 利用環境を整える必要がある

スマホやPCからマイナンバーカードの電子証明書を利用する場合、実はマイナンバーカードを発行するだけでは関連サービスを利用できません(コンビニ交付サービスについては、PCやスマホを使わないため利用可能です)。

スマホの場合にはマイナンバーカードに対応している端末が限られている点に注意が必要です。そのうえで、サービスに対応するアプリをインストールします。

参照:地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧 (pdf)」

PCから利用する場合には、「ICカードリーダライタ」や「ICカードリーダライタとして使用できるスマホ」を用意したうえで、最新のドライバーや利用者クライアントソフトのインストールといった設定が必要です。

スマホやPCを使い慣れている人であれば大丈夫だとは思いますが、そうでない場合にはこれらの環境準備はハードルが高いと感じるかもしれません。

ハードルが高くて困っている人や、対応するスマホを持っていない人は、市区町村の窓口、郵便局、コンビニなどの「手続スポット」にある端末を利用して、マイナポイントの申込みと健康保険証としての利用申込みをしてみましょう。

(3) 電子証明書の有効期限は約5年

マイナンバーカード自体の有効期限は、発行時点で20歳以上の人の場合に発行後10回目の誕生日までです。

一方で、電子証明書の有効期限は発行後5回目の誕生日までと、少し短くなっています。

継続利用するためには有効期限までに更新する必要がありますが、その際には自治体の窓口に行かなければなりません。

引っ越しや結婚によって住所や氏名が変わると、有効期限の前であっても「署名用電子証明書」は失効するため、自治体の窓口で再発行する必要があります。

電子証明書を利用する場合には、利用しない場合よりも手間が多くなります。

どのサイトやサービスを利用するのかがポイント

電子証明書を付けることで利用できるサイトやサービスが増える一方で、手間が増えるという側面もあります。

最大2万円相当のマイナポイントを獲得したほうがお得なので、基本的には「利用者証明用電子証明書」は付けた方が良いです。

政府は2024年秋頃を目途にして、現行の健康保険証を原則廃止する方針のため、これに備えたい人は特に「利用者証明用電子証明書」は付けることをおすすめします。

「署名用電子証明書」は、関連サービスを利用しない人でパスワード管理が得意でない場合には無理に付けないほうがよいかもしれません。

自分がどのサイトやサービスを利用するかをイメージしながら、電子証明書を発行するかどうかを決めていくと失敗は少ないと思います。

今後も対応するサイトやサービスは拡大していくはずですので、動向にも注目していきたいところです。(執筆者:貝田 凡太 最新版監修:木村 公司)