「キャッシュレス」という言葉を最近、見かけたことはありませんか。

クレジットカードや電子マネー、スマートフォンを用いた決済方法のことを呼びます。

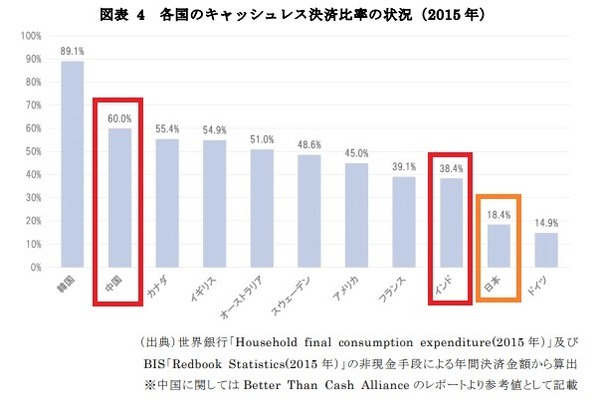

しかし、日本は現金思考が高い国で、キャッシュレス決済比率は約20%です。

これは先進国の中でも特に低い数値と言えるでしょう。

人口が多い中国やインドでは、特にキャッシュレスが進んでいて、日本の約2~3倍高い比率になっています。

今回は中国とインドのキャッシュレスが進んだ原因と、日本のキャッシュレスの現状をみていきましょう。

目次

中国では財布を持たずに生活できる

「Alipay(アリペイ)」、「WeChat Pay(ウィーチャットペイ)」と呼ばれるスマートフォンでのQRコード決済が普及しています。

地下鉄やバス、タクシーはもちろんのこと、屋台までもがスマートフォンひとつで決済可能で、財布を持たない生活が日常になっています。

中国ではATMから偽札が出てくることもあるので、現金に対する信用度が低いことも急速にキャッシュレスが進んだ原因です。

反対に日本の日常生活では、偽札をほとんどみないうえに、街中を歩いていて強盗に襲われる心配がないほど治安がいいです。

この環境の良さが、現金に対する信頼度と依存度を引き起こすことになり、日本のキャッシュレスの普及を妨げています。

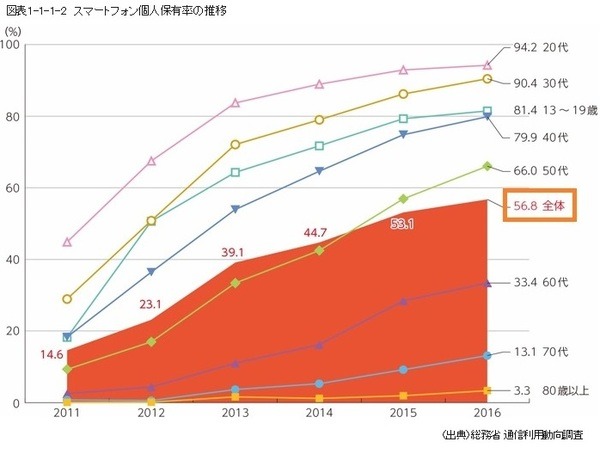

さらに、スマートフォンの急速な普及もキャッシュレスが進んだ要因の1つに挙げられるでしょう。

日本ではスマートフォンを持つことが当たり前になってきていますが、個人保有率の全体で見ると約6割程度です。

反対に中国のスマートフォン保有率は約9割あり、モバイル決済の増加につながっています。

インドの高額紙幣廃止

同じくインドも、「Paytm(ペイティーエム)」というモバイル決済が普及しています。

この背景には2016年11月に高額紙幣が廃止されたことで、キャッシュレス決済に移行せざるを得なかったことがあります。

日本では高額紙幣をすぐに廃止することは難しいと思いますが、流通量を減らせば紙幣発行コストを削減につながるでしょう。

まとめ

中国、インドではスマートフォンの普及や社会的要因により、急速にキャッシュレスが進んでいます。

日本はSuica(スイカ)やEdy(エディ)などの電子マネーがすでに普及してしまって、QRコード決済の普及を妨げていることもあります。

しかし、世界のキャッシュレスの流れから見て、日本もQRコード決済や個人間送金の普及を進めていくことが大事になるでしょう。(執筆者:野本 一貴)

おすすめプリペイドカードなら↓

アプリから誰でも簡単登録! 1分で発行できるVisaプリペイドカード「バンドルカード」