給料日までのカウントダウンがはじまると、残りの食費でどう乗り切ろうかと頭を抱えてしまう人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、フードコーディネーターの田中美和先生に、リーズナブルな価格の「厚揚げ」と「高野豆腐」を使った食べ応え満点のボリューミーな節約レシピをレクチャーしていただきました。

食べ盛りの子供たちも大満足、お酒のおつまみとして食べたいママやパパも大満足のひと品を、マイレシピに加えてみませんか。

今回のレシピを教えてくれた田中美和先生には、以前にも「紅茶の出がらしを使った豪華スイーツ」や「しらたきのダイエット炊き込みご飯」を教えていただきました。

ほぼ毎回がキャンセル待ちのキッズクッキング教室を主宰しているほか全国放送の出演経験を持ち、四国の情報番組にレギュラー出演しているなど多くの経験を持つ食のプロフェッショナルです。

では、さっそくレシピを紹介します。

目次

1. 厚揚げの蒲焼

居酒屋メニューの定番になりそうなこちらの厚揚げの蒲焼は、「厚揚げをうなぎのタレで焼く」だけのとっても簡単なレシピです。

薬味をのせずにシンプルな状態で出せば、子供たちも大人も白いご飯がとまらないおいしいおかずになりますし、七味やネギなどを添えれば大人の味にもなります。

リーズナブルな価格設定の厚揚げは、お財布にもやさしいですし、お肉と比べてヘルシーなのにおなかも満たされるので、健康志向やダイエット中の人にもおすすめです。

材料

・ サラダ油:大さじ2

・ うなぎのタレ:100グラム

作り方

(1) 厚揚げを切る。

※ 湯をかけて油抜きなどせず、厚揚げをそのまま使用します。

(2) フライパンを温め、多めの油で厚揚げをこんがり焼く(中火)。

(3) (2)がこんがり焼けたら、キッチンペーパーで油をよく拭き取り、火を弱めてタレを回しかけたら完成。

※ 火力が強いと油がはねるため、必ず火を弱めてくださいね。

※ お皿に盛ったあと、お好みで七味やネギなどをのせると大人の味になりますし、とても豪華な仕上がりになります。

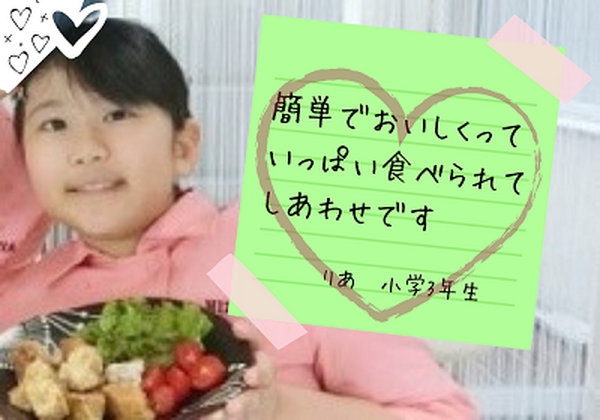

小3「りあ」が、チャレンジして感じた難易度と味の感想

難易度

うなぎのタレを厚揚げにかけるだけだったので、調味料の量を計ったり混ぜたりしなくてもよく、とても簡単でした。

味の感想

うなぎのタレの味が厚揚げの中にしっかりと染み込んでいたし、外側はカリッと、中身はふわっとしていておいしかったです。

2. 高野豆腐の唐揚げ

ここ数年、栄養価の高さが見直されて食卓で見かけることも多くなった高野豆腐は、子供たちの大好きメニューの定番「唐揚げ」にもできます。

高野豆腐には子供たちの成長に欠かせないカルシウムや植物性たんぱく質などが豊富に含まれ、女性に不足しがちな鉄分は、高野豆腐1枚につき1.3ミリグラムも入っているそうです。

高野豆腐はリーズナブルな価格設定ですし、乾物ですから賞味期限が長いので、割り引きされている時にまとめ買いしておくとさらに経済的です。

材料

・焼き肉のたれ:100ミリリットル

・片栗粉:1/2カップ

・サラダ油:フライパンの底(調理面)から約1センチ位の高さになる量

作り方

(1) ボウルにたっぷり水をはり、高野豆腐を戻しておく。

(2) (1)を水から取り出し、両手で高野豆腐を挟んで水を切る。

(3) 高野豆腐を一口サイズに手でちぎる。

※ 包丁で切るよりも手でちぎったほうが、味が染みやすくなります。

(4) (3)に焼き肉のたれを回しかけ、高野豆腐をひっくり返しながら10分間下味をつける。

(5) 片栗粉をバットに広げ、(4)を軽く絞ってから片栗粉をまぶす。

(6) フライパンに深さ1センチまで油を入れて熱し、(5)を揚げ焼きにしたら、完成。

※ 高野豆腐の唐揚げに、スイートチリソースやスイートチリ&マヨネーズも相性がいいです。

小3「りあ」が、チャレンジして感じた難易度と味の感想

難易度

包丁を使わずに手でちぎって作ることができたので、油で揚げる前までなら、子供だけでも簡単に準備ができると思いました。

揚げ焼きにしたので、油がハネるなど怖い思いをすることもなく、普通の唐揚げよりも簡単だと思いました。

味の感想

高野豆腐に沁み込ませた焼肉のタレが、肉汁みたいにふわっと口の中に広が。

マヨネーズをかけたら、本物の唐揚げよりもおいしくて、たくさん食べられます。

親子クッキングのレシピとしても活用できる

今回も田中美和先生に教わりながら、小3女子の「りあ」がおいしい「厚揚げの蒲焼」と「高野豆腐の唐揚げ」を作りました。

小学3年生の娘、りあが挑戦している様子をみていても、簡単で楽しそうだったので、お子様と一緒に楽しむ親子クッキングのレシピとしてもぜひご活用ください。

自分で作ったものを食べている姿はとてもうれしそうでした。

栄養が豊富でリーズナブルな食材は家計がピンチのときや食費を削りたいときだけでなく、毎日の食卓に取り入れたいという方も多いと思います。

ぜひ、今回紹介したレシピをご活用ください。(執筆者:山内 良子)