2020年5月15日、みずほフィナンシャルグループ(8411)が株式併合をすると発表しました。

効力発生日は2020年10月1日です。

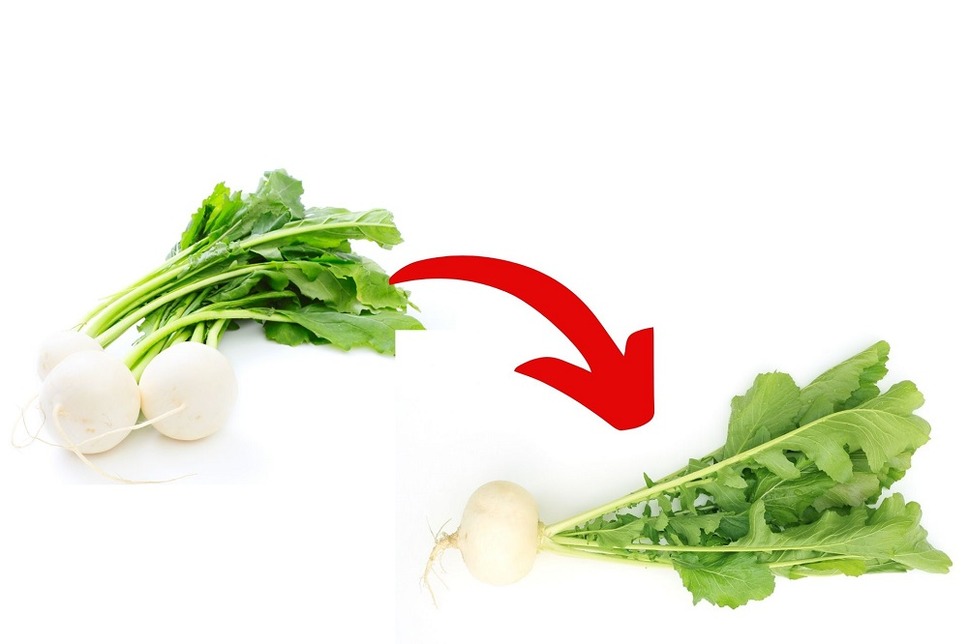

株式併合は、複数の株式を1株に併合することです。

株主側での手続き等はありませんが、保有株数が変更になるため株式併合後の保有株数をきちんと把握しておく必要があります。

株数によってはこれまでの議決権を失ったり、単元未満株や端株が発生したりするためです。

単元株未満株や端株には議決権がありません。

今回の記事では、みずほFGの併合を例として、株式併合について解説し株式併合の注意点を紹介します。

目次

株式併合とは何か

株式併合とは、複数株式を1株にすることで、株式分割の逆です。

株式併合をみずほFGの事例で解説

今回のみずほFGの場合には、10株を1株に併合します。

株式併合後の株価は10倍となるため、株式併合前後で資産価値は変わりません。

例えば、9月30日時点でみずほFGを1,000株保有していたとします。

9月30日の株価を120円と想定すると資産価値は12万円です。

10月1日になると、株式併合で保有株数が100株になります(1/10になります)。

そして、株価は1,200円(10倍)となり、資産価値は12万円です。

株式併合前後では保有株式の資産価値は一緒なのです。

また、配当金は「1株 = ○円」という単位で支払われるため、株式併合後も配当金の総額は変更されません。

企業が株式併合をするメリット

企業にとって、株式併合には2つのメリットがあります。

2. 東証推奨の投資金額「5万円以上~50万円未満」に調整できる

以下で説明します。

1. 管理コストが削減できる

株式併合をすると、株数が減り、株主の数も減ります。

株主の数が減れば、株主総会の招集通知事務やその他の管理事務を削減でき、管理コストを削減できるのです。

2. 東証推奨の投資金額「5万円以上~50万円未満」に調整できる

東京証券取引所が望ましいとしている投資金額は「5万円以上~50万円未満」です。

株式併合した比率で株価が倍になるため、市場での株価を「5万円以上~50万円未満」に調整できるのです。

特に、管理コストの削減は企業にとってメリットが大きいのではないでしょうか。

株式併合で株主がすること

株式併合に伴って株主が行う手続きは特にありません。

証券会社に申し出ることなく、株式併合は行われます。

ただし、現在の保有株数によっては株式併合後に単元未満株や端株が生じる可能性があります。

単元未満株や端株を避けたい場合には、株式併合前に株数を調整しておく必要があるのです。

株式併合をみずほFGの事例で解説

株数の調整について、みずほFGの場合で具体的に考えてみましょう。

例を3パターンあげます。

【例1】

現在2,000株保有している場合、株式併合後の株数は200株となり、単元株のままです。

【例2】

現在3,300株保有している場合、株式併合後には330株となり、30株の単元未満株が発生します。

単元未満株が気になるならば、

・ 株式併合までに700株買い増しして4,000株にする

・ 300株売却して3,000株にする

など、1,000株単位に調整しておけば単元未満株が発生しません。

株式併合までに1,000株単位に調整できなかった場合でも、

または

「単元未満株式の買増制度」

を利用すれば、単元未満株式を解消できるのでご安心ください。

なお、詳細は取引している証券会社にお尋ねください。

【例3】

現在226株保有している場合、株式併合後には22.6株となり、22株の単元未満株と0.6株の端株が発生します。

端株は市場での売買ができません。

株式併合を行った企業が買取もしくは売却し、株主に代金を分配します。

株主側で手続きすることはありません。

必要があります。

株数によっては流動性が悪くなる

株式併合の際に、株主側で必要な手続きは特にありません。

しかし、具体例のように、株式併合後の株数によっては流動性が悪くなる恐れがあります。

「単元未満株だと、売りたいときに、売りたい値段で売れない」という可能性も考えられますので、株式併合後の保有株数が気になる場合には株式併合前の株数調整に注意してください。(執筆者:安田 小夏)