雇用保険に一定期間加入していた人が会社を退職すると、再就職までの生活保障として、雇用保険から「基本手当」が支給されます。

失業したときに受け取れることから、一般に失業保険や失業手当と呼ばれています。

何らかの理由でやむを得ず退職することになると、失業中の生活設計のために「基本手当をいくらもらえるのか」を早急にしりたいところですが、計算が複雑で金額を試算しにくい、という難点があります。

そこで今回は、厳密な金額ではないけれど、比較的簡単な計算でおよその支給額を計算できる方法を考えてみたいと思います。

目次

基本手当日額を計算してみましょう

まず、過去半年間にもらった給与から「賃金日額」を計算し、これに一定の給付率を乗じて得られた金額を、「基本手当日額」といいます。

基本手当がいくらもらえるかは、雇用保険の加入期間と年齢、過去半年間にもらった給与に応じて「基本手当日額の〇日分」という形で表現されることから、基本手当日額を計算するところが出発点になります。

賃金日額の計算方法

過去半年間の給与総額 ÷ 180日(30日 × 6か月)

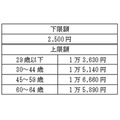

賃金日額の下限額・上限額(参考:令和2年3月1日以降)

計算してみましょう(1)

賃金日額 :120万円 ÷ 180日 =6,666円(1円未満は切り捨て)

なお、過去半年間の給与総額には、臨時に、または3か月を超える期間ごとに支払われるものは除かれます。

具体的には、退職金や年3回まで支給の賞与等がこれに該当します。

給付率の計算はとても複雑

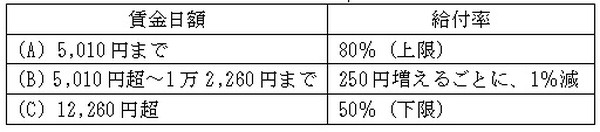

次に、賃金日額が計算出来たら給付率を乗じていきますが、この給付率は50~80%の間で、賃金日額が高い人ほど給付率が低くなるように設定されています。

この部分の計算式がとても複雑なため、およその金額を簡単に知るにはひと工夫が必要になります。

【給付率の簡易当てはめ表(59歳まで)】

【給付率の簡易当てはめ表(60歳~64歳)】

【簡易当てはめ表にて(B)に該当する場合、給付率を計算】

減少率 :賃金日額 - 5,010円(賃金日額最低額) ÷ @250円(60歳以上は@160円)=X%

給付率 :80% - X% =Y%

計算してみましょう(2)

減少率 :6,666円 - 5,010円 ÷ @250円 =6.7%(小数点第二位は切り上げ)

給付率 :80% – 6.7% =73.3%

基本手当日額の計算方法

賃金日額 × 給付率

計算してみましょう(3)

基本手当日額 :6,666 × 73.3% =4,886円(1円未満は切り捨て)

【基本手当日額の下限額・上限額(参考:令和2年3月1日以降)】

なお、繰り返しになりますが、上記の簡易当てはめ表は、およその基本手当日額が分かりやすいように厚生労働省が公表している給付率表および計算式をアレンジしたものです。

正確な金額は計算できませんので、正確な金額を知りたい方は必ず最寄りのハローワークにお問い合わせください。

離職理由と年齢によって、給付日数が決まる

基本手当日額が計算ができたら、給付日数を当てはめていきます。

基本手当日額に給付日数を乗じることで、基本手当の給付総額が分かります。

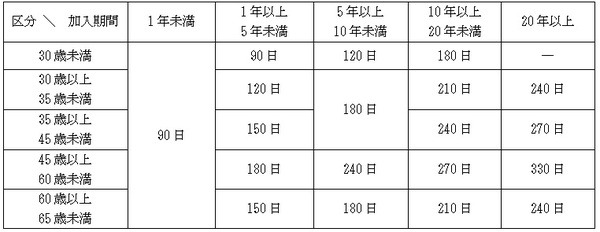

また、離職理由が倒産、解雇や雇止めなどの場合には「特定受給資格者」と認定され、給付日数が優遇されます。

基本手当の給付総額の計算方法

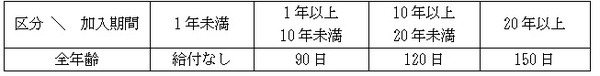

【給付日数表(自己都合退職の場合)】

【給付日数表(倒産、解雇や雇止めなどの場合)】

計算してみましょう(4)

計算例:30歳・加入期間4年・離職理由が「雇止め」の場合

基本手当の給付総額:4,886円 × 120日 =58万6,320円

上記のほか、一定の障がい等により就職が困難と認められた場合には「就職困難者」と認定され、給付日数が優遇されます。

【給付日数表(就職困難者の場合)】

離職後の大まかな動き

ここまでで、離職した際の基本手当の給付総額は分かりました。

ただし、実際には多くの手続きをへて給付されますので、注意が必要です。

おおまかには、離職後に「離職票」を持って最寄りのハローワークに申請しに行き、失業認定を受け、その後4週に1度、指定の日時にハローワークに求職活動を報告して給付の認定を受けることになります。

つまり、1回あたりの給付額は最大でも「基本手当日額 × 28日(7日 × 4週)」となります。

さらに、自己都合退職の場合は給付制限期間が3か月間あるため、その期間は基本手当を受給できません。

これらのことを踏まえ、生活資金のやりくりをあらかじめシミュレーションしておくとよいでしょう。(執筆者:今坂 啓)