新型コロナ感染拡大の影響で、2020年4~5月には緊急事態宣言が発令され、特別定額給付金10万円をはじめとして、様々な給付金制度が設けられました。

特別定額給付金は自治体ごとに給付期間が異なりますが、大半の自治体は8月~9月に申請期限をむかえたところです。

従来からあった恒久的な所得保障策としてベーシックインカムがあり、ここに来て政界でも話題になってきています。

ところでこのベーシックインカム論においては、税制の給付付き税額控除がよく語られます。

コロナ給付金制度の中には、確定申告書を添付書類とするもの、所得制限がついたものが複数見受けられました。

所得分類によって対象外になってしまうなど、税制との連携においては課題が残りました。

税制と給付金の手続きを連結させるのが、給付付き税額控除といえます。

目次

給付付き税額控除とは

代表的な税額控除として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)がありますが、例えば借入金残高から算定される税額控除額が40万円でも、課税所得から算定される所得税額が30万円ならば30万円しか控除できません。

これが給付付き税額控除となれば、税額控除額との差額10万円が給付されるという、申告者にはありがたい制度になります。

なお現行の住宅ローン控除でも還付される所得税額は、給与からあらかじめ差し引かれていた税金であり、実質的な給付金といえる給付付き税額控除とは別です。

特別定額控除10万円があったら、の事例

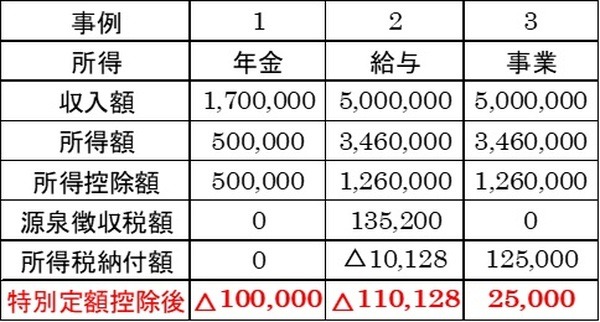

特別定額給付金を給付付き税額控除に組み込む形で、誰でも一律に特別税額控除10万円が受けられるとしたら、と考えます。

事例1は年金受給者、事例2はサラリーマン、事例3は自営業を想定しています。

まず給付付き税額控除を考えないで2019年分の確定申告を行った場合、事例1の年金受給者は所得税がかかりませんが源泉徴収がもともとされていないため、確定申告を行っても還付も納付もありません。

事例2のサラリーマンは、医療費控除など年末調整では申告できない所得控除の申告を行っており、源泉徴収された所得税13万5,200円の一部1万128円が還付されます。

事例3の自営業者は、事例2と課税所得は同じですが所得税の源泉徴収がされず年末調整も行われていないため、所得税12万5,000円を納める状況です。

ここで特別定額控除10万円の給付付き税額控除を3事例に導入すると、どう変わるのでしょうか。

事例1の年金受給者のように納付も還付もない場合には、10万円の給付金がそのままもらえます。

事例2のサラリーマンのように還付金1万128円が生じている場合は、10万円上乗せされ11万128円が給付されます。

ところが事例3の自営業者では所得税額が10万円下がって2万5,000円の納付となり、給付金はもらえません。

事業主・ひとり親などに対する割増可能

事例3を見ると、コロナ禍で苦しむ事業主に1円も給付されないのは酷にも思えます。

実際のコロナ経済対策においては、個人事業主に最大100万円支給する持続化給付金のほか、借主の事業主向けに家賃支援給付金も支給されています。

審査項目が多い家賃支援給付金は給付付き税額控除には向かないでしょうが、減収した事業主を相手にした持続化給付金は確定申告書の確認も大きかったため、例えば持続化税額控除100万円で対応することも考えられます。

このようにすれば、減収の証明により迅速な給付を行うことが可能であり、事例3の自営業者でも100万円から納税額2.5万円を差し引いた金額で給付が可能です。

またひとり親に該当すれば5万円の給付付き税額控除など、もともと税制優遇があるものを給付で割増するような策も考えられます。

所得に応じた給付の減額も可能

逆に10万円の特別定額控除を、所得合計に応じて5万円なり3万円に減額する措置も可能です。

配偶者控除や基礎控除のような所得控除では、2018年以降順次導入されてきた消失型の手法です。

特別定額給付金に課税して高所得者から納税してもらうべきだという論調がマスコミで見られましたが、単純な課税では一時所得になるので高所得者から回収できるとは限りません。

給付付き税額控除を所得に応じた消失型で導入する方が、まだ現実味があります。

このような給付付き税額控除は10%の消費増税で導入も試みられていましたが、複雑だと批判された軽減税率のほうが導入されました。

年1回の手当しかできない問題

以上現実に実施されたコロナ給付金制度を基に、仮定の給付付き税額控除で考えてみましたが、税制と組み合わせて給付できることは、今回持続化給付金で問題になった給与・雑所得者の扱いを改善できることも期待できます。

しかし現状の所得税還付金制度を考えると、年1回しか給付できないという問題もあります。

確定申告期間内に還付申告した場合は、3月~4月に還付される申告者が多く、2020年においてはたまたまコロナ第1波の流行~緊急事態宣言発令時期に重なっていた時期です。

年1回でも定期的に給付できればベーシックインカムと見ることも可能でしょうが、タイミングが悪いと緊急事態宣言を発令したような時の即時給付には結び付くとは限りません。

前渡し的給付も考えられる

海外では給付付き税額控除を導入している国が数多くありますが、アメリカでは勤労者に対する給付付き税額控除で前払いを選択でき、イギリスでは前年所得に基づいた前渡し的給付を行ってから事後精算という仕組みがあるようです。

前渡し給付が行われれば、例えば事例3の自営業者でも年間で10万円の給付はされますが、確定申告後の精算で12万5,000円納付しなければなりません。

ただ資金繰り上決まった時期(理想的には毎月や隔月ごと)に定期給付されることは、給付付き税額控除がベーシックインカムとしての威力を発揮することにもなり、マイナンバーも用いて税制とリンクする形の給付がもう少しうまくいくように思います。(執筆者:石谷 彰彦)