さまざまなお祝いをする機会が増える季節がやってきます。

子どもへのお祝いにお返しはいらないとも言いますが、金額が大きくなると内祝いとしてお返しが送られてくることもあります。

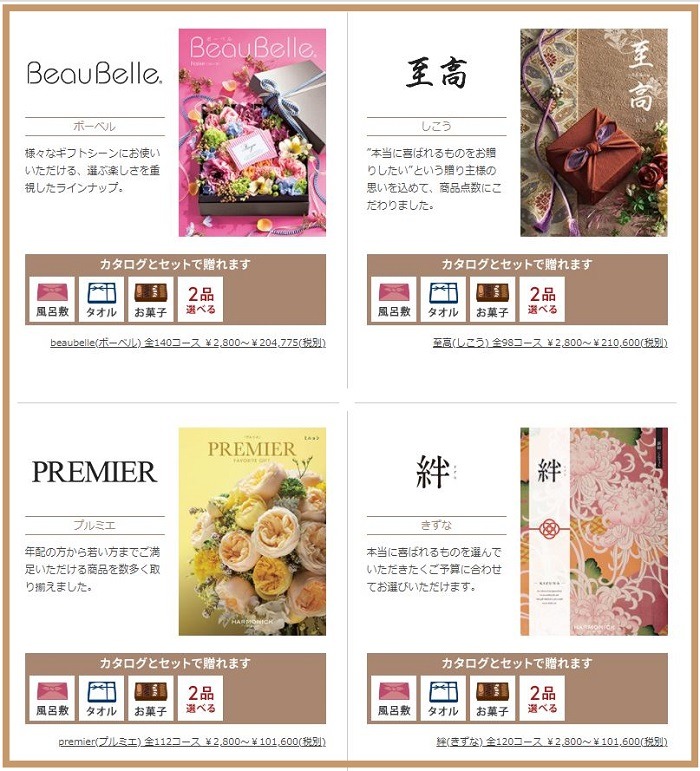

特に最近は、もらった人が好きな商品を選べるカタログギフトが送られてくることが増えました。

筆者は懸賞が好きなので、しばしばカタログギフトを景品でもらいます。

当選商品の場合には「3,600円相当のカタログが当選」と金額まで書いてあるのですが、カタログの中には「これは1,000円位で買えそう」と思ったり、「これは5,000円くらいで売れそう」と思ったりする商品が混在しています。

今回は、せっかくもらったカタログギフトを有意義に使うために「お得な商品」を選ぶコツをお話しします。

目次

いわゆる「香典返し」でもらうものはネットなら半額で買える

カタログギフトには、日用品やファッショングッズ、グルメなど多数のジャンルの商品が掲載されています。

中でもクッキーやコーヒー、お茶は家族みんなで楽しめる人気商品です。しかし、実はそれらの「香典返し」でもらう商品はお得ではありません。

カタログギフトの金額は定価を基準にしています。3,600円相当のカタログギフトに掲載されている商品の定価はほとんど同じです。

しかし、すべてが「3,600円を支払わないと買えない商品」ではありません。定価が3,600円であってもネットでは半額の1,800円で売っている商品も多数あるのです。

つまり、定価は同じであっても仕入れ値はピンからキリまであるのです。

商品をもらう側としては、1,800円で買える商品よりも値崩れしていない3,600円の商品をもらったほうがお得です。

香典返しに多いコーヒーやお茶はネットでは定価の半額程度で販売されていることが多いと言えます。

半額で買える商品をあえてカタログギフトで選ぶ必要はありません。

高額カタログなら送料が高いクール便「グルメ」がお得

カタログギフトをもらったときには「グルメ」を必ずチェックします。グルメであれば置き場所に困らず、使わないという心配もないからです。

しかし、3,000円程度のカタログギフトに掲載されている「グルメ」はやめたほうがよいと言えます。グルメはクール便が多く送料がかさむからです。

カタログギフトには手数料と送料も金額に含まれているため、送料の高い商品はどうしても商品代が削られています。

中には3,600円相当のカタログギフトであるにもかかわらず、産地直送のクール便で送料がかさむために商品が1,000円相当になっていることもあります。

従って、クール便の「グルメ」を選ぶのであれば、元の金額が大きいカタログギフトをもらったときのほうがお得です。

しかしながら、金額の安いカタログギフトでも選び方によってはお得な「グルメ」があります。

「常温で送れるもの」や「ブランドのグルメ」です。常温で送れる商品は送料が抑えられます。

また、ブランド物のグルメはブランド価値があるため大幅な値下げなどの値崩れがおきていません。ネットで買っても定価と同程度の価格で販売されている場合が多いことでしょう。

自分のお金では買えない有名ブランドのお菓子や老舗の佃煮は、値崩れしない常温配送可能なお得度の高い商品です。

お得度だけでチケットを選ぶと大変な出費が待っている

カタログギフトの始まりには日帰り入浴券や乗馬体験のようなチケットが掲載されています。

「いらないモノをもらうよりは、思い出に残るモノのほうがよい」と考える人も多いのではないでしょうか。

チケットは日用品やファッショングッズと比べても仕入れ値の高い商品です。お得度だけで考えればチケットを選ぶことが最もよいのかもしれません。

しかし、チケットには落とし穴があります。往復の交通費と宿泊代です。

筆者はトンボ玉づくり体験のチケットをもらおうと思ったことがあります。しかし、体験できる工房は地方にあり、最寄り駅からは車の手配が必要でした。

ざっと計算しただけでも往復の交通費だけで2万円はかかります。体験代チケット3,600円相当をもらうためには2万円の自己負担をのまなければなりません。

チケットをもらう際には、関連費用を考慮しておく必要があります。

体験場所が近くにあって関連費用がかからない場合には「チケット」は非常にお得度の高い商品です。

仕入れ値が最も高く、値崩れしない商品を選ぶ

しかし、どんなにお得な商品でもいらないものや使わないものならば意味がありません。

激しい値下げのされていない「欲しいもの」を選べたとしたら1番良いものを選べたということになるのではないでしょうか。

しばしばフリマサイトでカタログギフトがそのまま出品されていますが、3,600円相当のカタログギフトは1,800円程度が相場です。手数料や送料を差し引けば手取りは1,500円以下です。

半額以下で売り飛ばしてしまうくらいならば、「値崩れしていたとしても1番欲しいものを選ぶ」ほうが「選ぶ楽しさ」も味わえてお得なのではないでしょうか。(執筆者:クリエイティブな節約家 式部 順子)