「厚生年金」は、日本の厚生年金法に基いた公的年金の1つで「会社員」「公務員」「教員」「船員」などの被用者のための年金です。

その目的は、被保険者が老齢になって働けなくなったり、病気やけがが原因で障害状態になったり、被保険者の死亡によって遺族が困窮した場合に保険を給付することで、被保険者や遺族の生活を救済するです。

「厚生年金」といえば老齢のために受給できる「老齢厚生年金」が有名ですが、他にもいろいろな種類の給付があるのです。

今回は、「厚生年金」の種類とどのような場合に受給できるのかについて詳しく解説していきます。

目次

「厚生年金」の保険料

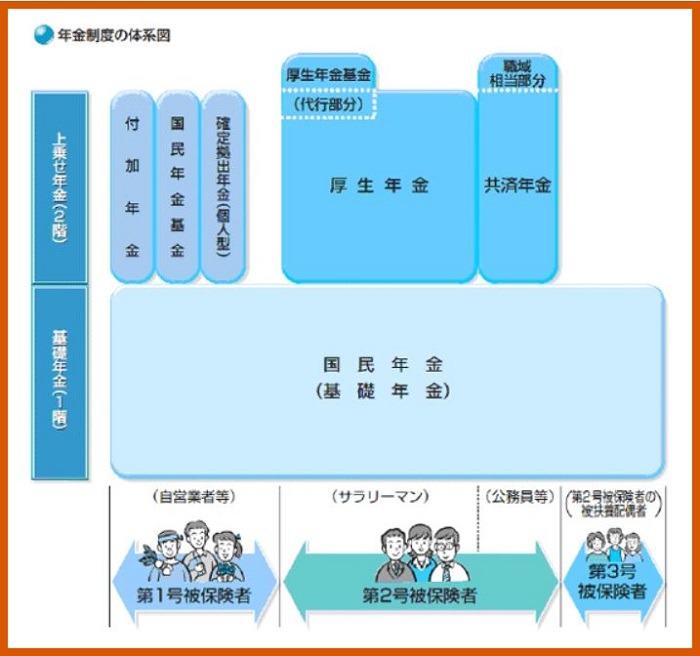

厚生年金保険料は、給与から算出された標準報酬月額を基に給料からの天引きによって勤務先企業と折半で支払います。

また、厚生年金の被保険者は国民年金の「第2号被保険者」でもあるため、厚生年金保険料を支払うことによって国民年金保険料も納付済期間として計算されるのです。

「厚生年金」の給付の種類

厚生年金年金の「老齢」「障害」「死亡」に対する給付は以下の通りです。

「老齢厚生年金」

「厚生年金」の被保険者期間が1か月以上あり、「老齢基礎年金」の受給資格期間(保険料納付済期間や保険料免除期間などを合算した期間が10年以上)を満たした場合に、原則として65歳から「老齢基礎年金」に上乗せして受給できます。

「特別支給の老齢厚生年金」

昭和60年の法律改正で「厚生年金」の受給開始年齢が60才から65才に引き上げらたことに伴い、受給開始年齢をいきなり65才にするのではなく、段階的に引き上げるために設けられた制度が「特別支給の老齢厚生年金」です。

「老齢厚生年金」の受給開始年齢は基本的に65歳ですが、「特別支給の老齢厚生年金」があることにより、昭和36年4月1日以前生まれの男性と昭和41年4月1日以前生まれの女性は生年月日に応じて65歳前から「老齢厚生年金」を受給できます。

「加給年金」

「厚生年金」の被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの間の子(1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満の子)がいるときに「厚生年金に加算される年金」です。

「障害厚生年金」

「厚生年金」に加入している間に初診日がある病気やけがが原因で一定の障害状態に陥ってしまった場合に、保険料納付要件を満たしていれば受給できる「障害のための給付」です。

また、障害の状態によって障害等級1級と2級と3級に区分され、受給金額も変わってきます。

「障害手当金」

「厚生年金」に加入している間に初診日がある病気やけがが原因で、障害等級1級と2級と3級に満たない「軽度の障害状態になった場合に受給できる一時金」です。

「遺族厚生年金」

「厚生年金」の被保険者が死亡したときや、被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときに「残された家族が受給できる年金」です。

また、「老齢厚生年金」の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した際や、1級・2級の「障害厚生年金」を受けられる人が死亡した際にも受給できます。

「老齢厚生年金」以外にもさまざまな給付

このように、「厚生年金」には「老齢厚生年金」以外にもいろいろな給付があります。

将来、自分に関係してくるかもしれませんので、知っておくと役に立つことでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)