厚生労働省による人口動態統計によれば、令和2年度の婚姻件数は52万5,490 組で、離婚件数は19万3,251組でした。

それぞれが昨年より減少していました。離婚率も人口1,000人当たり1.57%と下がっています。

ただし、婚姻件数の1/3以上の離婚件数があることには変わりなく、「3組に1組が離婚」と言われる現状はここ数年変わっていません。

離婚となれば、その後の生活も考えなければなりません。特に熟年離婚では、妻側は稼ぐことに慣れていない人も多く、老後の収入に年金は絶対外せません。

30代以下の世代は「年金なんてまだ先のこと」と考えてしまいますが、私の周囲でも若い世代で離婚してしまうという話をよく聞きます。

本人が「若いからまだやり直しがきく」と思うところが大きいのでしょう。

目次

「離婚時年金分割」とはどのような制度なのか

「離婚時年金分割」とは、平成19年4月以降に離婚した際に、

です。

実際には、夫が会社員(厚生年金加入)で妻の給与が少なく厚生年金期間が短い(または専業主婦)ので、夫から妻に標準報酬が分割されるケースが多いのです。

平成19年4月以降の離婚では婚姻中の厚生年金年金を分割できます。

「離婚時年金分割」には「合意分割」と「3号分割」があり

「離婚時年金分割」には、

・ 合意のいらない「3号分割」

があります。

「合意分割」

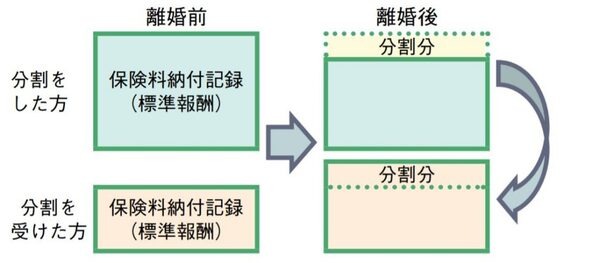

「合意分割」は、平成19年4月以降の離婚で夫婦双方の婚姻中(事実婚期間含む)の標準報酬を合計し、婚姻中の厚生年金期間で割った標準報酬を2等分する(上記の図参照)のに「夫婦双方の合意」が必要です。

合意分割の必要書類は、

・「婚姻期間がわかる戸籍謄本」(夫側のものであることが多い。できれば1ヵ月以内にとったものが必須)

・「合意」を示し、「按分割合」がわかる「合意書」(所定書式有)または

「公証人認証の私書証書」

「調停(和解)証書の謄本(抄本)」

「審判(判決)書の謄本(抄本)」および「確定証明書」

このうちどれかが必要です。

※「合意書」(所定の書式あり)の場合、離婚後夫婦が双方(代理人も可)、年金事務所に改定請求の手続きにいく必要があります。

「3号分割」

「3号分割」は、平成20年4月以降の婚姻中(事実婚期間含む)第3号被保険者として扶養されていた期間の第2号被保険者(夫が多い)の標準報酬を合計し、婚姻中の厚生年金期間(平成20年4月以降)で割った標準報酬を2等分するのに「夫婦双方の合意」は要りません。

請求者(主に妻)が一方的に手続きすることで、平成20年4月以降の婚姻期間に限り、厚生年金期間の標準報酬(主に夫の)を分割できます。

必要書類は「婚姻期間のわかる戸籍謄本」です。

年金事務所で住民票を確認してもらえますので、マイナンバーカードか通知書も持っていきましょう。

手続きには情報提供と改定請求があります。改定請求で年金が分割されます。

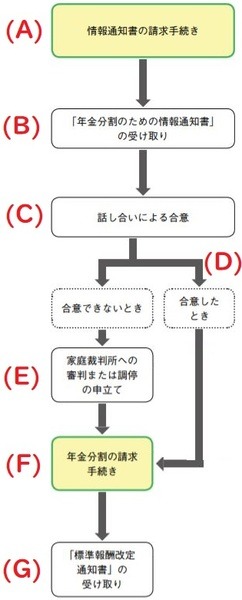

(A) 情報通知書の請求手続き

離婚前でも手続きでき、裁判や調停で使うことがあります。

請求者が1人で来る方も多く、50歳以上なら、老齢厚生年金の見込みも出ます。

戸籍謄本(抄本)が必要です。

(B)「年金分割のための情報通知書」の受け取り

情報通知書が日本年金機構から送付されます。離婚前なら来訪者が望めば夫婦双方に通知は行きません。離婚後なら双方に通知が行きます。

(C) 話し合いによる合意

「合意分割」は夫婦双方の年金分割することへの合意が必要です。「3号分割」は双方の合意は必要なく、請求者一方でできます。

(D) 合意したとき

「合意書」または「公正証書謄本」または「公証人認証の私設証書」等が必要。

(E) 合意できないとき

夫婦の一方が家庭裁判所へ審判または調停の申し立てし「審判(判決)証書」および「確定証明書」または、「調停(和解)調書」が必要です。

(F) 年金分割の請求手続き

離婚後2年以内に「改定請求」手続きします。「3号分割」は請求者(元妻)が「婚姻期間がわかる戸籍謄本」を持ってくるだけでも手続き可能です。「情報提供」だけでは年金分割されてないので注意。

(G)「標準報酬改定通知」の受け取り

按分割合に基づき、厚生年金の標準報酬を改定し、改定後の標準報酬を年金機構から元夫婦双方に通知します。

「年金分割」の注意点

30代以下の方だと「年金が分割できる」こと自体を知らない方が多く、離婚後にずいぶんとたってから知る方も多いようです。その他、年金分割での注意点を挙げてみます。

・ 離婚から原則2年以内でなければ年金分割できません。ただし、離婚後2年以内に裁判や調停等を行い、6か月以内に確定した場合、確定日から6か月以内であれば請求できます。

・ 分割される年金は婚姻中の厚生年金期間のみです。国民年金加入期間は入りません。

・ 被扶養者(第3号被保険者、妻)として年金分割されるのは、平成20年5月以降の婚姻中の第2号被保険者(夫)の厚生年金期間だけです。

・ 離婚後に新しく戸籍を作った場合、その戸籍は、婚姻期間が分からないので年金分割手続きには使えません。実家に戻る形の戸籍謄本なら、婚姻日と離婚日が分かるので手続きに使えます。

・ 年金分割の「情報提供請求」だけでは年金分割はされず、離婚後2年以内に「改定請求」手続きが必要です。情報提供だけで「分割できている」と元妻が勘違いしていることもあるようです。

・ 分割された年金が支給されるのは、元夫婦それぞれが、年金支給開始年齢(生年月日によって異なる)になったときです。

・ 一度分割された年金は、後で取り消しはできません。

熟年離婚の注意点|年金分割をすると年金は増えるのか

前項に挙げたのは熟年でも若年でも共通する注意点ですが、熟年離婚ならではの注意点もあります。

熟年世代は、終身雇用により夫の厚生年金期間が長く(20年以上)、男女の役割分担意識が強いため、妻は専業主婦が長い人が多いと言えます。

厚生年金期間が長い(20年以上)夫を持つ妻には、65歳になったときに「振替加算」が付きます。

「振替加算」は、会社員の被扶養配偶者が第3号被保険者になった昭和61年4月の年金大改正の際に、既に20歳超えていた妻(夫も可)に対する年金額の補完です。

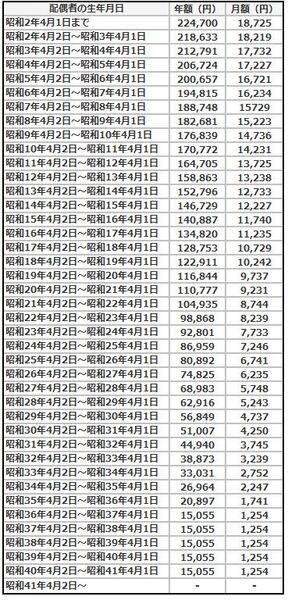

妻の生年月日によって金額が異なり、年齢が高いほど振替加算額が高くなります。

昭和41年4月1日以前生まれで配偶者が20年以上厚生年金加入の人は生年月日に応じて老齢基礎年金に振替加算がつきます。

20年以上厚生年金期間のある妻(夫も可)には振替加算は支給されません。

年金分割で妻に夫の標準報酬が分割される際に、20年以上の厚生年金期間も一緒に分割されるので、妻は「20年以上厚生年金期間があった」ことになり、振替加算は出なくなるのです。

振替加算の多い、年齢が高い方は要注意です。

遺族厚生年金、年金分割、どちらがお得なのか

熟年離婚を考えるほど不仲な場合でも、離婚を見合わせて「夫が亡くなるまで待って遺族厚生年金をもらう」というのも1つの方法です。

ただし、生計を維持されていることが条件なので、家庭内別居にとどまっていたほうが遺族厚生年金はもらいやすいことでしょう。

試算事例

たとえば、夫が昭和8年4月2日生まれ、会社員時代の平均標準報酬月額25万円、婚姻期間中の厚生年金期間が30年、妻は昭和10年4月2日生まれの専業主婦の場合で試算してみましょう。

【離婚で年金分割の場合】

夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、

(平成15年3月までの、生年月日別乗率8.351/1,000を使用)

です。

妻の老齢厚生年金に分割されるのは、半額である年額37万5,795円(月額3万1,316円)です。

この年金分割と引き換え(?)に振替加算17万772円(月額1万4,231円)は老齢基礎年金から減額されるので、実質的に増えるのは、20万4,603円(月額1万7,050円)です。

【遺族厚生年金の場合】

遺族厚生年金の場合には、

のです。

金額的にお得なのは、遺族厚生年金のほうです。

遺族厚生年金には生計維持要件が必要なので、正当な事情があって(介護施設に入所、単身赴任等)別居していて、第3親等内親族以外の第3者からの証明(施設長や施設員など)をもらえるようなら、じっくりと待って遺族厚生年金を請求したほうがよいことでしょう。

夫が死亡した場合には死亡後1か月以内に年金分割手続きが必要

金額的に遺族厚生年金が有利と言っても、妻子の遺族厚生年金は生計維持されていることが必要条件です。

夫婦不仲で完全に別居していて生計を同じくしていない場合などは、籍が入っていても遺族厚生年金は支給されない可能性が高いと言えます。

夫の死亡後1か月以内に婚姻期間のわかる戸籍謄本を持って、年金分割の手続きをする必要があります。

共働きが増えている若い世代の離婚の注意点

令和2年厚生年金・国民年金事業の概況によれば、第3号被保険者は約814万人で、平成30年の約846万人と比べると減っています。

健保・厚生年金に加入する妻が増えているということです。

万一、離婚して年金分割になった場合、妻の厚生年金期間は「合意分割期間」になるので、夫の合意が必要です。

妻の給与が低くその分家事育児を多く受け持っていても、3号分割のように妻の一方的な請求で分割してもらうことはできません

若年で離婚を考える場合、被扶養者配偶者(第3号被保険者)でいる期間をなるべく長くしたほうが年金分割は円滑に終わります。

児童扶養手当をもらう前の所得や扶養人数にも注意

子供がまだ高校を卒業されてないような方が離婚を考えた場合、児童扶養手当など公的手当も気になることでしょう。

請求者および扶養義務者等(この場合離婚後の妻)の前年(1月から9月までの請求は前々年)の所得が、下表の所得制限限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、児童扶養手当は一部、または、全額が支給停止されます。

たとえば、現時点(令和3年6月)に小学生2人を引き取り、離婚して、児童扶養手当を申請したとします。

去年の収入(令和2年)はパート収入150万円(所得97万5,000円)、一昨年はパート収入130万円(所得65万円)とします。

ただし、夫が子供2人を扶養していました。

下の表から、所得制限額を見ると、一昨年は所得が65万円、扶養人数はゼロとみなされ、児童扶養手当は一部支給です。全額支給ではありません。

扶養人数は、1月から9月の請求なら前前年の所得税扶養状況で判断されます。

※扶養親族等が5人以上の場合、1人につき38万円を加算した額。

※扶養親族等(子供等)の人数とは、原則として所得税法上の扶養親族等の人数を指します。所得税法上の扶養親族等でなくても、前年(1月から9月に請求があった場合は前々年)の12月31日時点で生計維持をしていた児童については、申出により扶養親族等の人数に含めることができる場合があります。

※7月~9月の請求には、2年度分の所得証明書(元年の所得を示すもの)が必要です。

上記の注意書きにもありますが、現時点(令和3年6月)で児童扶養手当を支給申請した場合、前々年(令和元年)に所得税法上扶養していた子供の人数で上記の所得制限限度額が決まります。

令和元年に所得税で子供たちを扶養していたのが元夫だった場合、元妻が現在(令和3年6月)子供たちを扶養していたとしても扶養親族等(子供等)の人数はゼロ人の基準額、全額受給は49万円未満、一部支給は192万円未満、の基準額が原則適用されるのです。

離婚直後は子供たちを養うために働きに出たり、母子家庭になっての生活を軌道に乗せるために大変な最初の1~2年間に、ゼロ人扶養の所得基準額(一部支給で192万円以下)しか適用されない可能性が高いのです。

実際には子供を扶養していて年間所得を49万円未満に抑えることは至難の業ですから、離婚直後のシングルマザーで児童扶養手当を全額もらっているという人は少数なのではないでしょうか。

注意書きにあるように前年の12月31日に扶養していたのであれば「所得制限額を決める扶養親族等として含めることができる場合もある」のだから、ダメもとで窓口にとにかく交渉してみるのもひとつの方法かもしれません。

養育費が止まらないよう「公正証書」でしっかり約束

お子さんがいて離婚される方は養育費の取り決めを公正証書などの文書にしておきましょう。

平成28年度全国ひとり親調査によれば、養育費について取り決めをしている母子世帯が42.7%あるものの、養育費を受けたことのない母子世帯が56.5%もいるのです。

現在養育費を受けている母子世帯は24.6%に過ぎません。誠意のない父親は予想より多いのです。

離婚はよく計算してから判断

年金分割について考えた際に、若年離婚世代は、中高齢夫婦より、夫に扶養されている妻が少ないのです。

妻自身も厚生年金に入っている人が多いため(今後も増えることでしょう)、離婚後元妻が1人でできる「3号分割」期間は短くなる傾向にあります。

夫の合意が必要で手続きが煩雑な「合意分割」期間が長くなる可能性が高いのです。

お子さんのいる母子世帯には、養育費を受けたことのない世帯が6割近くを占め、誠意を持たない父親が多い様子です。

離婚1~2年前に夫が子供を扶養していることが多いので、離婚直後には児童扶養手当が手薄な金額になる傾向にあります。

熟年離婚世代は、年金分割制度が始まる平成19年3月以前に婚姻期間のほとんど(全部の人も多い)を過ごしており、元夫の合意と煩雑な手続きが必要な「合意分割」期間がほとんどです。

専業主婦が当たり前だった時代にも拘らず、元夫の合意がなく元妻1人で請求できる「3号分割」期間は短いのです。

しかも、熟年離婚では夫の合意が取れて厚生年金を分割できることと引き換えに「振替加算」(妻の年齢が高いほど金額が高い)がなくなり、「それほど年金は増えなかった」という結果になる可能性も高いのです。

遺族厚生年金との金額差を見ても「配偶者の亡くなるときに連れ添った」妻に手厚く、婚姻中(例え長年でも)苦労したかどうかに関わらず、離婚した妻には手薄です。

巧妙に「別れても元妻の年金は簡単には増えない」仕組みになっているかのようです。

結婚の時には勢いに任せてもなんとかなっても、離婚を実行に移す際には、よく準備や計算、試算をして、勢いだけに任せない理性も必要に思います。(執筆者:社会保険労務士 拝野 洋子)