景気動向や株式相場の大きな方向性をつかむために企業経営者、機関投資家、個人投資家などは「経済指標」を活用しています。

景気動向と経済指標、日経平均の関連性はどうでしょうか、グラフで解析してみました。

1. 景気の良し悪しをみる経済指標

内閣府は「月次報告」で「経済指標」を毎月発表、速報性があり景気の良し悪しをみるには最適です。

一方では「経済指標は過去の数値にすぎず重要ではない」との意見もあります。

経済指標は、製造量や価値、消費額などデータ処理したものや、企業経営者などの感覚的な見通しをデータ化したものまでさまざまありますので、それぞれの経済指標が何を意図して作成されているのかを理解する事が大切です。

景気が拡大する好況期には株価・地価などの資産価値は上昇しますが、反対に景気が後退する不況期には資産価値は下落します。

景気の山、谷は内閣府が景気動向指数を参考に、1951年第1循環から現在まで16循環を決めています。

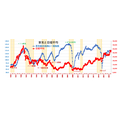

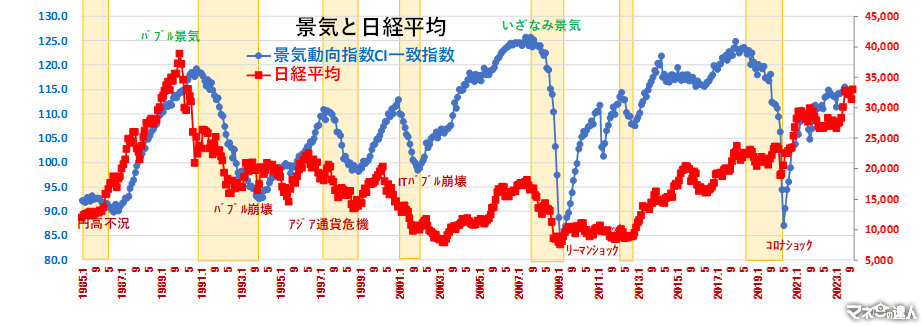

下記グラフは1985~2023年までの「景気動向指数CI一致指数」「景気の山と谷(第10~16循環)」「日経平均」です。

資料の出典は内閣府、総務省、日銀、経産省、日経株価平均等で、毎月データを筆者が加工しています。

2. 先行指数

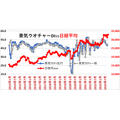

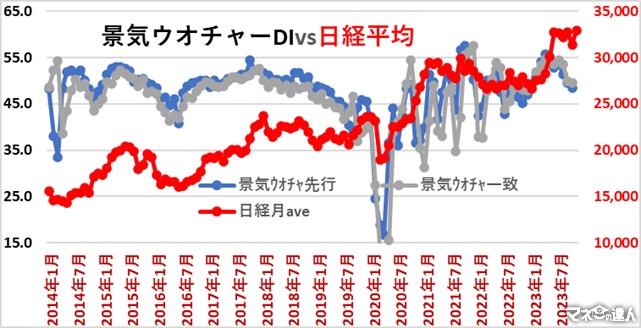

2014~2023年10年間の「先行指標」と「日経平均」を比較してみました。

指標の動きは、それぞれ特徴がありますので指標を組み合わせるなどで大局的に経済状況、株価動向をつかむ必要があります。

景気動向指数:内閣府が翌々月上旬発表

景気動向指数は、生産、雇用などの景気に敏感な系列を利用し、現在好景気か不景気か?将来どうなるのか?を知るための重要な指標で、景気局面の判断と予測、景気転換点判定に利用します。

ディフュージョン・インデックス(DI)とコンポジット・インデックス(CI)で、それぞれ3つの指数 「先行指数」「一致指数」「遅行指数」があります。

「先行指数」は、景気に先行して動き、「一致指数」に数ヶ月先行しますので景気の動きを予測できます。

鉱工業生産指数、機械受注、貿易・サービス収支、マネーストック、東証株価指数など

「一致指数」は、ほぼ景気と一致して動き、景気の現状把握に利用できます。

「遅行指数」は、景気に数か月から半年程度遅れて動き、事後的な転換点確認に利用します。

DI、 CI は同じ系列を採用し、先行指数11、一致指数10、遅行指数9合計30系列。

景気動向指数は、各部門から選んだ指標の動きを統合し、1つの指標として景気を把握する意図があります。

DIは「景気動向が経済へ及ぼす影響度や波及の度合を示し」、CIは「景気変動の大きさやテンポを示し」ます。

「DI」:上昇した経済指数の採用系列個数の改善割合を示します。例:全11系列指標の内改善7系列の場合 DI=7/11=64% 範囲は0~100% 50%を上回ると景気拡張局面、景気が良い。50%を下回ると後退局面、景気が悪い。

「CI」:基準年を100とし指数の変化の大きさでみます。100を上回ると景気拡大、100を下回ると景気後退です。

CI一致指数が上昇している時は景気拡張局面、低下している時は後退局面で、景気転換点がわかります。

景気動向指数は2008.3月まではDI中心ですが、4月以降はCI中心に変更になっています。

景気ウオチャー:内閣府が翌月10日発表(25日から月末までが調査期間)

景気動向を迅速、的確に把握するため北海道から沖縄まで12地域を対象に、景気に敏感な職種の約2,000人(百貨店・スーパー・コンビニ、レジャー業界、タクシー運転手など)にインタビュー、アンケート調査します。

結果は部門別(家計動向、企業動向、雇用など)に「現状判断DI」「先行き判断DI(2~3ヵ月先の見通し)」を発表します。

市中で感じる景況感に近い指標です。

DIの数値は50で横ばい、50を上回ると「景気が良い」、50を下回ると「景気が悪い」と感じる人が多いことを示します。

自由回答のコメントもあり、投資対象として有望なジャンル企業発見ヒントになるかもしれません。

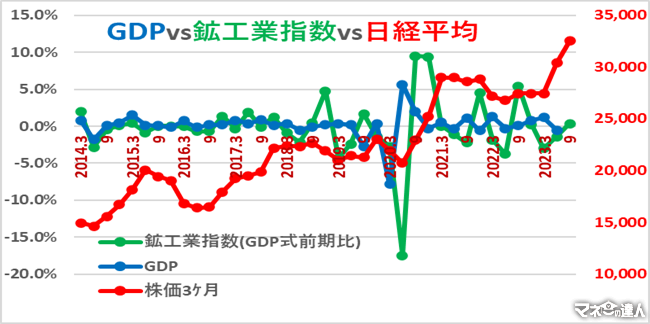

GDP:内閣府、四半期単位で翌月上旬発表

GDPは景気判断の大事な指標で、日本国内で生産された新たな価値の総和を示し、マクロレベルでの経済活動を把握できます。

GDPは生産でもあり所得とも言えます。

生産物は、国内需要(個人消費、設備投資、公共投資)と海外需要(純輸出)で、寄与率が高いのは個人消費です。

問題は、四半期単位、例えば4-6月GDP速報は7月半ば発表ですので、多くの企業は速報性の高い指標・統計を組み合わせて景気判断をしています。

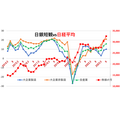

鉱工業生産指数:経産省、翌月下旬発表

「生産指数」「出荷指数」「在庫指数」などの指数からなり、500を超える品目について、生産量の増減を、基準年を100として前年同月比で指数化したものです。

景気のいい時には消費が盛んになり、企業は製品を増産しますので、景気の動きのバロメーターになります。

鉱工業製品はGDPの40%を占めますので、動きは相関があります。

毎月発表される「鉱工業生産指数」で「GDP(四半期単位発表)」の動きを予測できます。

グラフの鉱工業指数はGDP方式の計算をして前期比に変換しています。

日銀短観・業況判断DI:日銀、四半期単位で翌月初発表

企業の経営者に景況感に関し「最近」と「先行き」 について次の四半期の企業予想3択(1良い2さほど良くない3悪い)のアンケート調査をしています。

調査項目は13項目:生産商品・サービス需給や在庫、価格、設備、雇用人員、資金繰り等。

50で横ばい、50を上回ると「景気が良い」、50を下回ると「景気が悪い」と予想します。

機械受注:内閣府、翌々月の上旬発表

機械メーカー約300社の受注額で、設備投資の動向は経済活動の先取り材料として重要です。

「外需(海外からの受注)」「官公需(官公庁からの受注)」「民需(船舶・電力の受注は、景気に関係なく設備投資が行われがちで額が非常に大きく誤差要因になるので除外) 」があります。

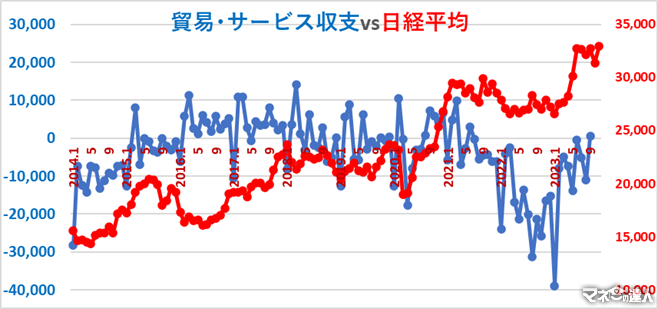

貿易・サービス収支:財務省が日銀に委任、2か月後中旬発表

貿易は自国で生産できない物を他国の生産物と交換する行為です。

わが国が一定期間の間に諸外国との間で行った経済取引を総合的に示しています。

国際間経済取引の「経常収支」のうち「貿易収支+サービス収支」を集計しています。

日本は古くから輸出立国で「貿易収支」は黒字が多く、「サービス収支」は赤字傾向が続いています。

「貿易収支」:モノの輸出入(原材料、製品等有形物の収支)

「サービス収支」:主に旅行、輸送に伴う収支(運賃、旅行・食事代、保険料、情報、特許使用料などサービスの収支)

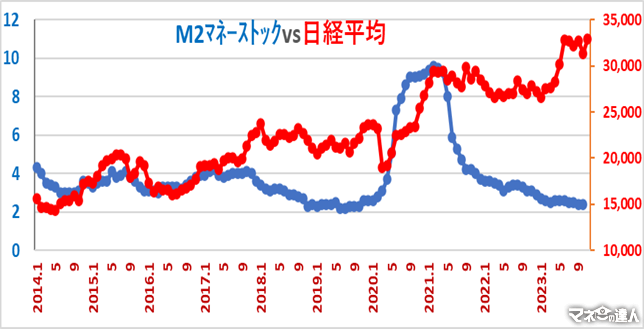

マネーストック:日銀、翌月上~中旬発表

「金融部門から経済全体に供給されている通貨量、世の中に出回っているお金の量=マネーストックとなります。

日銀が公表するマネーストック指標は、対象となる金融商品の範囲や預入先となる金融機関などの違いによって

M1:現金、預金通貨

M2:現金通貨、国内貯金等

M3:現金通貨、全金融機関の貯金等

広義流動性:M3+流動性金銭信託・投信・国債等

の4指標を作成・公表。

景気が良いときは積極的な設備投資などを行うため、銀行からお金を借り入れるので銀行から世の中にお金が流れ、マネーストックは増加します。

増加しすぎるとインフレが進む可能性があり、不況のときはその逆になります。グラフはM2を集計。

株価指数

日経平均株価は景気に先行するとされていますが、景気と株価は必ずしも一致しません。

景気は株価だけで予測できるほど単純ではなく、不況でも株価が上昇することもあります。

株価は市場の需給で上下し、投資家は経営状況や企業業績だけで判断するのではなく、景気や業績の先行きを予測して株を売買しています。

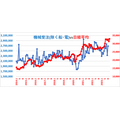

3. 遅行指数

景気に遅れて動き、一致指数に数か月から半年程度遅行するので、事後的な転換点確認に利用します。

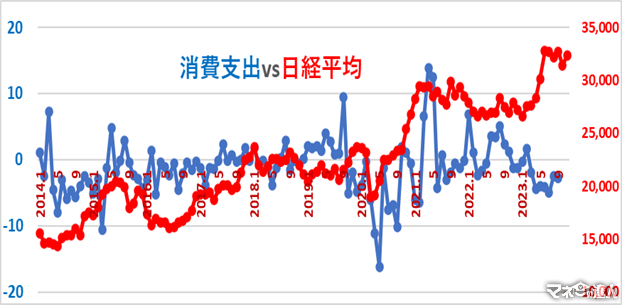

全国の家計消費支出:総務省、2か月後上旬発表

家計消費量は経済活動で大きなウエートを占めているので、経済全体の動きを見るうえで極めて重要です。

「企業設備投資はまずまずの伸びだが、個人消費の停滞で景気の底入れはまだ」などと表現します。

「消費支出」は「家計調査報告」で発表し「実収入」と密接に関係しています。

調査は、収入・支出10項目と細かく分類され消費動向が分かりますが、調査世帯数はやや少なく、共働き家族の回答率が悪いなど偏った側面もあります。

完全失業率:総務省、翌月末前後に「労働力調査」で発表

完全失業率%=完全失業者数(就職活動中で就職できていない人)÷労働力人口(完全失業者+就業者)

企業がどの程度の人員を雇用するゆとりがあるかを示す統計で、企業景気の行方を見るうえで重要です。

完全失業率は、景気の動きに遅れてデータの変化が認められる傾向があり景気の遅行指数といえます。

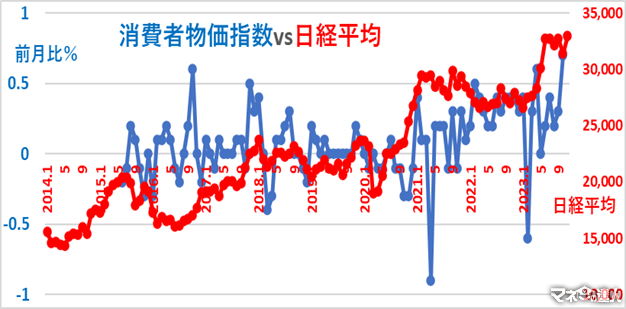

消費者物価指数:総務省、当月の26日を含む週の金曜日発表

消費者が購入する段階でのモノ、サービス価格の総合的な水準(生鮮品を除いた全国ベース)を示します。

基準年を100として指数化し、前年同月比で示し「1年前に比べて平均的にはどれだけ物価が上下したか」を示します。

例えば、1年前に比べ賃金2%上昇物価3%上昇なら実質的には暮らしは苦しく、預貯金金利0.1%で物価が1%下がれば預貯金の価値は上がったことになります。

消費者物価の動きは、我々が使えるお金の価値が実質的にどの程度変化したかを判断するための基準となり「経済の体温計」ともいわれています。

グラフの基準年とデータ:2010年基準で2015.6月~11月 2015年基準で2015.12月~2020.12月 2020年基準で2021.1月~2023.10月

各指標が何を意図されて作成されているのか理解しよう

「経済指標」は、統計処理したデータや企業経営者などの感覚的な見通しを数値データ化等さまざまありますので、何を意図して作成されているのかを理解する事が大切です。

「景気動向」の景気の山、谷は内閣府が「景気動向指数」を参考に決めています。

「景気動向指数」は、生産、雇用など景気に敏感な系列を利用した指標で景気局面の判断と予測、景気転換点判定に利用します。

「景気動向」と「経済指標」「日経平均」の関連性をグラフで比較しましたが、それぞれの特徴を知って大局的に経済状況、株価動向をつかむ必要があります。