株式会社オノフは、2024年の防災意識及び災害に対する備えの実態について調査を実施しました。

この調査は、9月1日の「防災の日」に合わせて行われ、全国の20~69歳の男女3,005名を対象にインターネット調査の形式で実施されました。

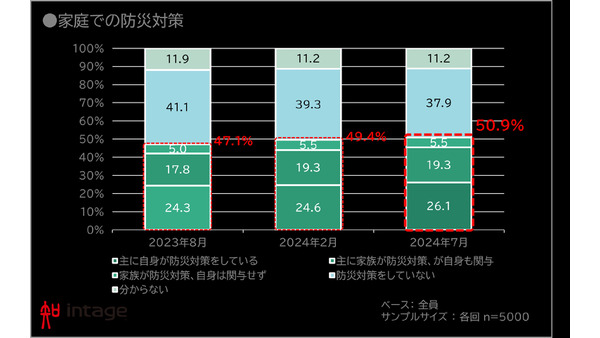

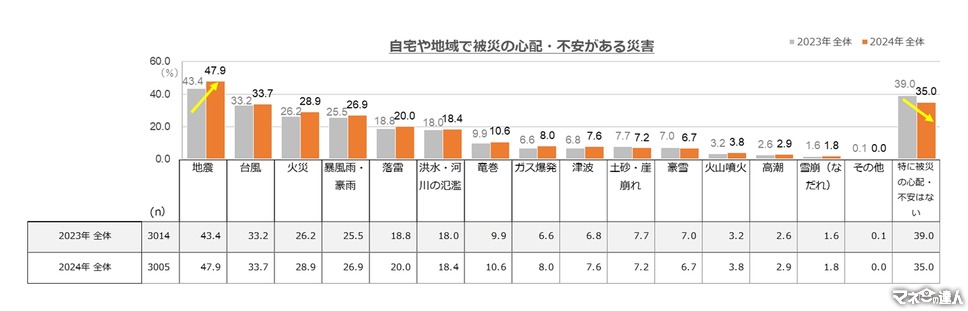

調査結果によると、災害に対する不安や心配は全体的に増加傾向にあります。

特に地震に対する不安が顕著で、能登半島地震以降、その傾向が強まっています。

しかし、家庭における「防災に対する意識・備え」については、昨年比で低下していることが明らかになりました。

この背景には、昨今の物価上昇による家計への影響が防災の備えに影響している可能性が指摘されています。

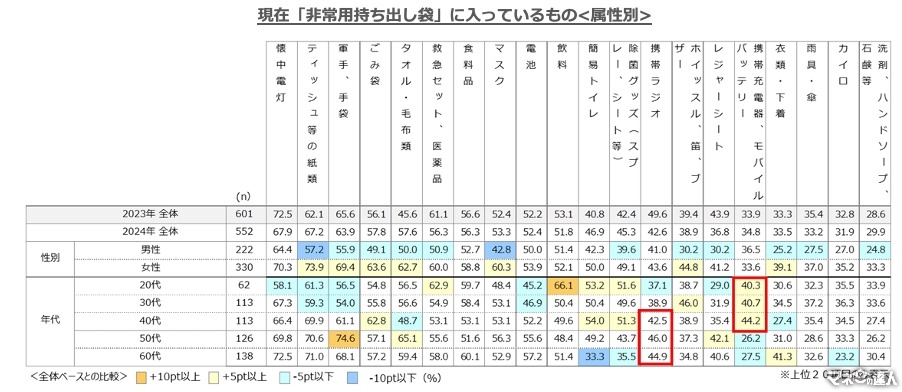

年代別に見ると、中高年層は携帯ラジオを非常持出し袋に入れる傾向が強く、若年層はモバイルバッテリーを重視しています。

特に20~40代と50~60代では、モバイルバッテリーの所持率に15ポイント以上の差が見られ、非常時の電源確保の重要度が年代によって異なることがうかがえます。

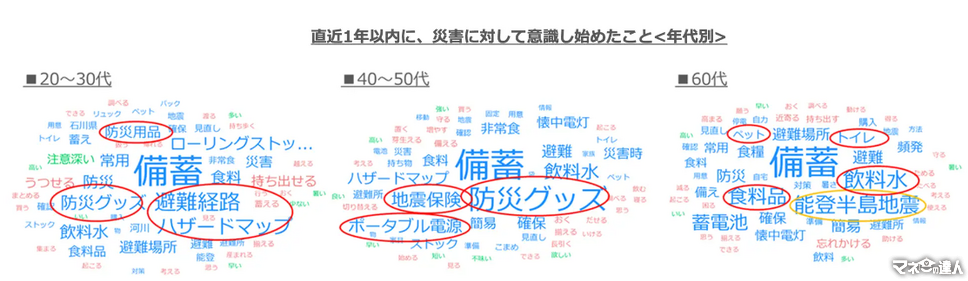

また、「災害に対し意識し始めたこと」についてのフリーコメントを分析した結果、年代ごとに異なる傾向が見られました。

20~30代は「避難経路」や「ハザードマップ」など避難を意識する項目が多く、40~50代は「防災グッズ」や「ポータブル電源」、「地震保険」など自宅を起点とした備えが中心です。

60代は「能登半島地震」や「食料品」、「飲料水」など、より具体的に生存に必要なものを意識していることが分かりました。

この調査結果から、防災に対する意識の変動は災害の発生の有無だけでなく、社会情勢や経済的な状況にも影響を受けていることが示唆されます。オノフは、今回の調査結果を基に、さらなる防災意識向上のための施策を提案しています。

防災意識の向上に役立てていただければ幸いです。