内閣府の平成28年高齢社会白書によれば、認知症罹患者数は、東京五輪の5年後2025年に約700万人で、65歳以上の高齢者の5人に1人の割合と見込まれています。

親が元気なうちであれば、「家族信託」等の利用による対策が可能ですが、たとえば親の認知症が進んだ場合、家の売却や預金の解約は原則できなくなります。

「成年後見制度」は、この壁を取り除くために現在導入されている制度です。

目次

成年後見制度ってどういう制度?

この制度は認知症や精神障がいなど判断能力が不十分な人に対する法的な保護などの支援を行う制度です。

この制度には、いくつかの種類がありますが、ここでは程度の重い「法定後見制度」の「成年後見」を採りあげてみます。

この制度のしくみは?

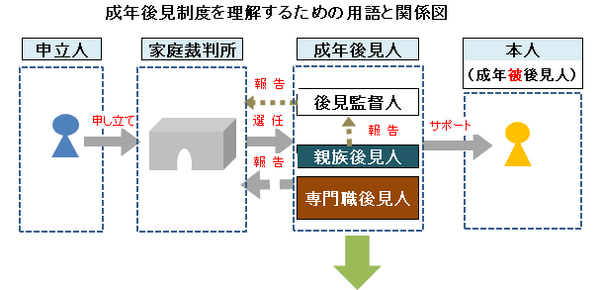

この制度を解かりやすくするため、ここに登場する関係者を説明します。

本人

この制度で援助を受ける人のことで、成年被後見人といいます。

親族後見人

本人に対して支援を行う人で、本人からみて子供、兄弟姉妹、配偶者、親などの親族がなります。

専門職後見人

本人に対して支援を行う人で、司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家がなります。

後見監督人

成年後見人が後見の事務を適切に行っているか、問題点がないかを確認する役割をもち、後見人の仕事をチェックする人で、家庭裁判所が必要と認めた場合、選任されます。

申立人

この制度の利用を申請する人で、本人からみて配偶者、4親等内の親族、専門職後見人、市町村長等です。

家庭裁判所

この制度の許認可機関で、申立書類の審査、申立人の面接、後見人、後見監督人などの選任を行います。

裁判所は本人の住民票上の住所地にある家庭裁判所です。

この制度で利用「できること」と「できないこと」

では、この制度で利用できること、できないこと、あるいは誤解しやすいことをまとめてみました。

成年後見人としてできる主なもの

〇本人の預貯金を管理・解約できる

〇本人名義の居住用不動産を処分できる(事前に裁判所の許可が必要)

〇保険金の受取ができる

〇遺産分割などの相続手続きができる

〇施設の入所・退所の手続きや介護保険等の手続き、病院の入退院等の手続きなどができる これを身上監護(しんじょうかんご)といいます。

ただし、身のまわりの世話など本人の介護をすることはこの制度に含みません。

〇本人が行った法律行為を取り消すことができる(買い物など日常生活上の行為以外で、たとえば、必要のない家のリフォーム契約を悪徳業者と結んだ場合など)

成年後見人としてきない主なもの

×本人名義の現金や預貯金を成年後見人や本人以外の人(以下、後見人等)が自分の生活費等のために使う

×本人に代わって株や債券等を運用する

×本人所有の財産を借りたり、贈与したりする

×本人名義の不動産および株式・債券等を後見人等の名義にする

×本人の現・預金や不動産などを担保この制度を利用するための手続きおよびコスト

申立の手続き

まず、申立人は作成した※書類を家庭裁判所に提出します。

裁判所は書類審査と申立人等に面接を行った上、調査、親族へ照会などを経て後見人を選任し後見が開始されます。

書類提出から後見開始までの期間は1~2か月です。

「申立書」

「診断書」

「本人及び後見人候補者の戸籍謄本・住民票」

「本人の財産目録(たとえば普通預金・〇〇銀行・残高、不動産の種類や面積等の明細)等」、

「本人の不動産登記簿謄本」等々13~15種類あります。

選任後の手続き

選任された後見人は、最初に本人の「財産目録」と「年間収支予定表」を裁判所に提出し、それ以降は毎年一回、「後見等事務報告書」、「財産目録」を提出しなければなりません。

申立および選任後に係る書類の作成については、必要書類の雛型や書き方・記載例が家庭裁判所のWebサイトから確認・入手可能で自分でも作成できます。

また分からない点は後見センターに直接問い合わせもできます。

申立に係るコスト

まず申立にかかる費用は、申立手数料・登記手数料(収入印紙代)、裁判所からの送付費用として郵便切手代、戸籍謄本や住民票などの取得手数料等、合計1万円以内です。

さらに、医師による「診断」だけでは本人の判断能力が明確でない場合、詳しい「鑑定」(但し、平成27年の実績は全体の約10%)を裁判所から要求されることもあります。

その場合は5万円~10万円の費用負担が見込まれます。

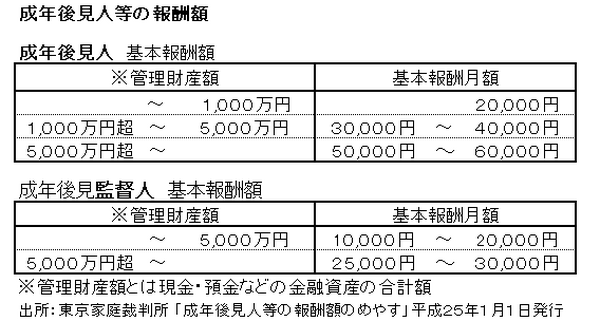

専門職後見人等に支払うコスト

後見人は、本人やその家族の状況を良く知っている子や配偶者など、親族が後見人に選任されればそれに越したことはありません。

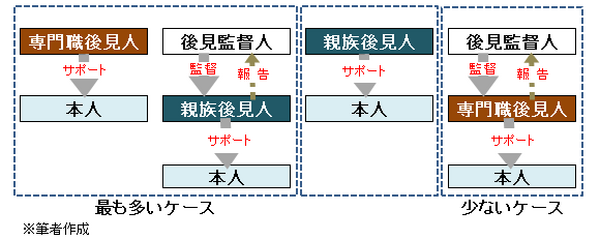

しかし、最近は専門職後見人が選任される場合が圧倒的に多くなっています。それは実に全体の約70%です。

専門家が後見人になると報酬が下表のとおり継続的に発生します。

これらの費用は本人の財産から支払われますが、とは言えかなりの負担となります。

誰が成年後見人になれるのか?

上述のとおり、最近は専門職後見人が圧倒的に多く選任されています。

その理由の一つは親族後見人等による財産の使い込みなどの不正行為(悪質な場合は横領罪)がここ数年増加しているためです。

もちろん専門職後見人による不正もありますが、その件数は親族後見人が圧倒的に多くなっています。

裁判所は後見人を選任する一定の基準を設けています。

次のいずれかに該当する場合は専門職後見人または後見監督人が選任されます。

主な基準

・親族間に意見の対立がある(主に相続に纏わる対立)

・本人の預貯金・現金および株・債券などの資産額や種類が多い

このうち、「本人の預貯金などの流動資産額」について、その基準は各裁判 所によって異なりますが1,000万円以上が一応の目安とされています。

・親族後見人候補者が遠隔地に住んでいる又はと本人との関係が疎遠である

・親族後見人候補者に住宅ローン以外の借金がある

・親族後見人候補者と本人との生活費が十分分離されていない

・親族後見人候補者が高齢や健康上の問題で事務が適正に行えないと思われる

後見制度支援信託という制度

毎月の報酬は本人の財産から支払われるとはいえ、出来ることなら、金銭的負担は避けたいところです。

そこで導入されたのがこの制度です。

これは、本人の財産のうち、日常的な支払に必要なお金を後見人が管理し、それ以外の預貯金を信託銀行などに預けるしくみです。

つまり、このお金は信託銀行の管理下に置かれることになります。

これにより金銭上の不正リスクが減少すると考えられるため、専門職後見人等は手続き終了後に辞任し、それ以降親族が後見人として選任されることになります。

この制度の利用が認められるのは、財産額の基準(1,000万円以上が目安)以外に特に問題がないと判断された場合です。

実際、この制度の利用が認められるケースはここ数年間で急増しています。

法務省は現在成年後制度の周知や利用促進に努めていますが、利用件数は必要とされる数を遥かに下回っているのも事実です。

「成年後見制度」というネーミングや許認可機関が裁判所、という固いイメージを持たれているためだけでなく、

専門職後見人や監督人に対する継続的な報酬支払による金銭的負担等々

利用をちゅうちょする要因は幾つかあると思いますが、この制度の利用については、詳しいガイドラインが示されているため、決して難しい手続き・事務ではないと思います。

要はその内容を十分理解し慎重に検討していくことが大事です。(執筆者:小林 仁志)