目次

身近になる中学受験

2017年に芦田愛菜さんが中学受験をし「偏差値70以上」の学校に合格したことや、中学受験のドラマもありました。

中学進学の選択に「私立校への進学」が入り、地域によってはクラスメイトの半分以上が中学受験をします。

中学受験が身近な進路選択のひとつになっています。

中学受験をするにあたり「専門塾に入塾するいいタイミングは、小3の冬」といわれていましたが、最近では「低年齢化」が進んでいます。

その実態と知っておきたいことを紹介します。

中学受験専門塾への入塾タイミングの早期化

塾での新学期は、新学年前の2~3月としていています。

その理由は、

・ 新学年の先取り授業

・ 優秀な生徒の囲い込み

・ 小5までに小学校で習うことを終了する

小5の最後もしくは小6で、中学受験でしか出さない「特殊問題」や志望校に合わせた指導を行うのも、中学受験指導の特徴です。

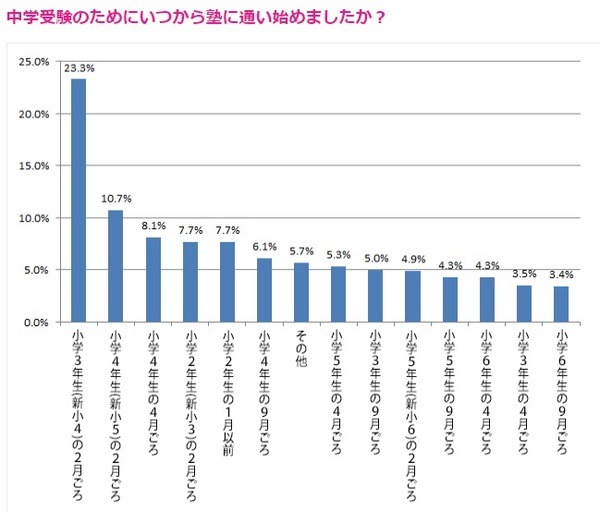

中学受験情報サイトの独自調査によると、小学3年生の2月から通塾をスタートさせている家庭の比率は23.3%です。

どの学年にも入らない「その他」に5.7%という結果が出ています。

さらに細かく学年調査を加えると、「小学1年生以下」が0.6%という結果が出て、中学受験準備の年齢の低年齢化が幼稚園・保育園生におよんでいることになります。

入塾するための塾の存在

中学受験専門塾に入るためには、「入室テスト(入塾テスト)」に合格しないと通えません。

勉強のクセづけとして、プリント式学習や通信教育をしてから、専門塾へ入塾している子どもさんが一般的です。

有名中学受験専門塾に入りたいけれど、入れないというお子さん向けの「入塾対策塾」まで存在します。

お子さんが、希望の塾に入ってからも、家庭教師がわりにと併用する方が多く、料金設定は塾によって異なります。

入会金:2万円

半年間の授業料:12万円

「年長コース」も開設した大手有名塾

最近、幼稚園・保育園のうちから、中学受験を考えるご家庭をターゲットとした「年長コース」を開設した中学受験専門塾があります。

小学校入学前には、「小学校入学準備コース」と切り替えを行います。

「年長コース」ですることは、知育教育で行われる「日本語かるた」「地図の暗記」などに簡単な英会話を足して授業を行います。

小さなお子さんに「勉強の楽しさ」を体で覚えてもらって、小学校入学前に「読み書き」、「簡単な計算」、「英会話」を教えます。

入会金:2万円

授業料:基本コースと英語コースで毎月3万円

(教材費などの負担は塾で異なります)

約1年間に入ったとすると、入会金を含めて38万円です。

特別イベントなどが入ると、最低40万円は必要です。

小1から中学受験準備

「中学受験専門塾といえばここだ」という塾の例を紹介します。

授業料はおおよその金額としてみてください。

(関東圏は4教科受講を基本としています。関西圏は社会をのぞけます)

授業料(月額4教科)

1年生:1万7,000円

2年生:1万8,300円

3年生:2万200円

4年生:3万9,300円

5年生:5万700円

6年生:5万8,300円

(テキスト代や教材費などを含みます)

3年生以降から、長期休暇中の特別講習会が多く入り、超難関クラスに5年生から編入すると、月謝が値上がります。

小1からの通学で、授業料のみを合計してみると、合計約244万円かかります。

この金額に、交通費や特別特訓会やテストの料金が加算されると、志望先次第では300万円は最低用意する必要があります。

習い事について

教育系雑誌でもよく言われるのが「習い事は1人3つまで」です。

塾通いの回数が増えて、塾代に対して習い事の費用も増え、貯金している教育費や、家計にも負担が大きくなります。

学年と成績次第では、カットしなければいけない部分はあります。

受験のために1年間だけ転居

都心部で小6時のみ校区変更として転居する家庭があります。

通塾しやすい場所や、中学受験率が高い小学校で過ごしたいという理由から、小6の時のみ引越しをして受験終了後戻るという考えです。

子どもの受験のためなら、賃貸料が20万円以上になっても構わないという家庭があり、不動産屋でも「受験に有利な校区」というリストを持っていると言われています。

参考資料:NHK クローズアップ現代+

わが家の中学受験

筆者自体、子どもと中学受験に挑戦し、志望校に通っています。

小中規模の塾に小4の5月から通いました。

学校のクラスで中学受験に挑戦する子どもは数名でした。

入塾前に、プリント式学習に通い、スイミングに通っていました。

合格までの費用

国・算・理で受講し、特別講習会などを受講し約80万円でした。

プリント式学習中は転塾後、スイミングは受験1か月前にやめさせました。

生まれた時から、児童手当をずっとためて、家計からの余剰金を教育費や習い事に回せる「子ども費」を設定して、別に貯蓄していたということから、受験に関する費用は賄えていました。

今の学費

中学は所得制限で、支援金が受けられない代わりに、投資信託や金利がよかった時期に入れた定期預金で救われています。

中学受験は、塾代やその後の学資問題を解決する必要はありますが、低年齢で始めることに、リスクはあります。

中学受験をゴールとして考えない

中学受験を経験された方の話や、記録ブログを読んでいると、悲しい話もあります。

中学受験がゴールと考え、周りからの期待や叱咤激励が強かった子ほど、不登校になるケースや、最悪は「自主退学」をする子もいます。

中学受験は「準備期間が長ければいい結果が生まれる」、「短ければいい」などの結果がはっきり出ない世界です。

小6の夏から専門塾に入っても合格している子も意外と多いです。

小4から受験対策をしても、かなりストレスが溜まったというのが、筆者の感想です。

多くの受験情報が紹介されますが、ご両親ともに冷静な判断をする必要があると感じます。

子どもが生まれた時点で、教育費の貯蓄はスタートして、進路について、ある程度の道筋を立てておく必要はあります。

教育費の使い方は、「中学受験がゴール」と考えるのではなく、大学卒業までを見据え、お子さんが「将来やってみたい夢」を聞いて、ご両親が冷静な判断のもとで、中学受験に挑戦してください。(執筆者:笹倉 奈緒美)