目次

令和2年度の国民(老齢基礎)年金額は78万1,700円

老後の主な収入源である年金ですが、今回令和2年度の年金額が発表されました。

65歳から支給される国民(老齢基礎)年金は、年額78万1,700円です。

国民年金保険料は、月1万6,540円です。

ちなみに在職老齢年金の65歳未満の基準額は28万円、65歳以上の基準額は47万円と平成31年度と変更ありません。

在職老齢年金って何?

在職老齢年金とは、60歳以降に厚生年金に加入して働きながら受ける老齢年金のことです。

年収(交通費・賞与含む)の1/12と基本年金月額の合計によって決まります。

60歳から64歳までは合計28万円、65歳以降では47万円と合計額の基準は年齢により異なります。

雇用保険からもらえる「高年齢雇用継続給付金」

厚生労働省の平成30年賃金構造基本構造調査によると、60歳になると契約が変更になったり、雇用を継続しても給与が下がる人も多いようです。

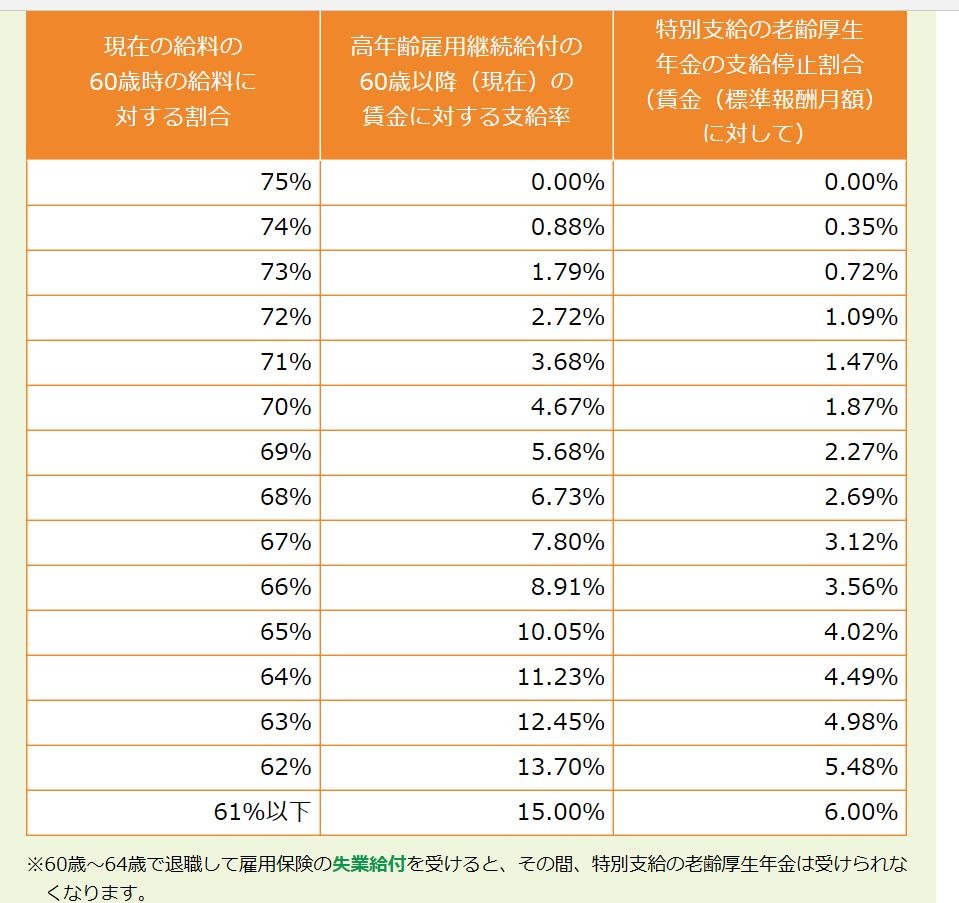

そこで、給与が75%以下に下がった場合、雇用保険が補填してくれる制度があります。

それが高年齢雇用継続給付金です。

雇用保険に5年以上加入していた被保険者(社員)が60歳時の給与からの減額率により、60歳以降給与の0.88%から15%の高年齢雇用継続給付金が支給されます。

60歳以降では、いくらもらっている?

厚生労働省の平成30年賃金構造基本構造調査によれば、会社員(男女)の平均賃金は月30万6,200円(平均勤続12.4年)です。

男性会社員は平均月33万7,600円(43.6歳 平均勤続13.7年)、女性会社員は平均月24万7,500円(年齢41.4歳、勤続9.7年)です。

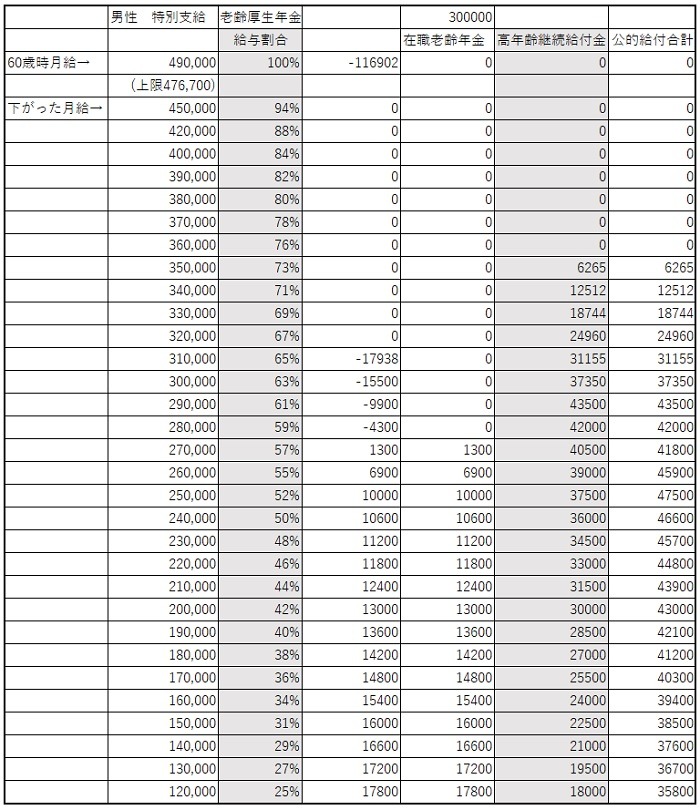

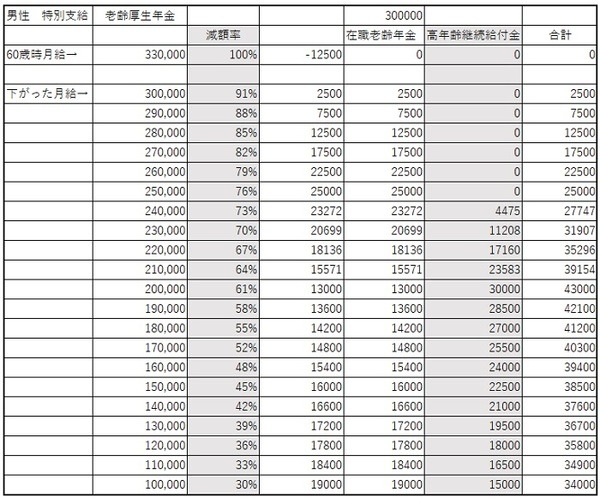

これらの平均月収と勤続年数から、1年以上厚生年金に加入歴のある人に支給される「特別支給の老齢厚生年金」(65歳未満の間もらう年金)の平均的な額を計算してみました。

とします。

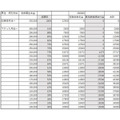

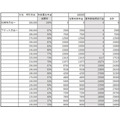

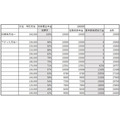

60歳時の給与は企業規模や学歴により異なるので、厚生労働省の平成30年賃金構造基本構造調査(P5企業規模、性、年齢階級別賃金、対前年増減率、企業規模間賃金格差及び年齢階級間賃金格差)から

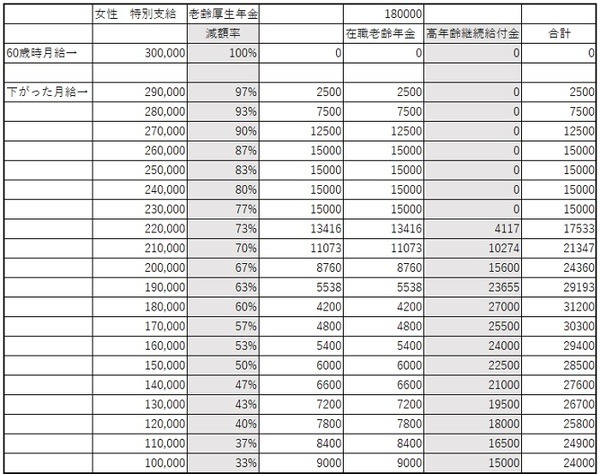

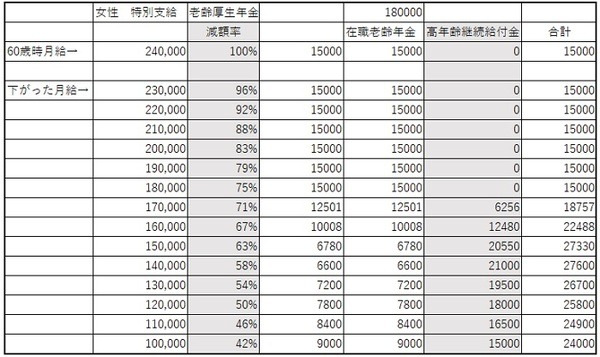

・ 大企業の女性が30万円・小企業の女性は24万円

としました。

この60歳時から給与が下がった場合のシミュレーションです。

ただし、60歳時給与の上限が47万6,700円(令和2年7月までの額の下限は7万5,000円)なので、大企業男性49万円は47万6,700円から下がった割合になっています。

60歳から65歳前に支給される高年齢継続給付金とも合わせて60歳以降の年金と高年齢雇用継続給付金が合計でどのくらい支給されるか試算してみました。

1. 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の合計額

2. 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の合計額

3. 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の合計

4. 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の合計

これらは減額率や高年齢継続給付金の支給率、在職老齢年金の停止率は以下の数値を参考にし、簡易的に試算したものです。

必ずしも実際の金額と一致するものではありません。

また、厚生労働省の資料から平均的給与で男性と女性を分けましたが、年金の停止率や、給付金支給率は性別かかわらず同じです。

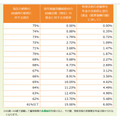

以下の表のように60歳時より給与が75%未満の場合、継続給付金支給となったり年金は一部停止したりします。

令和4年4月より「在職老齢年金」が変わる!

現在の在職老齢年金は給与(交通費、賞与込み)と年金の合計額が月28万円を超えると特別支給の老齢厚生年金が減る仕組みです(60歳から64歳の基準額)。

しかしこれが、令和4年4月から基準額が月47万円に上がります。

厚生年金の受給開始を65歳に上げる時期は性別や生年月日で差があります。

基準額が上がり、特別支給の老齢厚生年金を多く受けられる可能性のある対象者は、令和2年2月時点の年齢で

・ 女性…1957年4月2日~66年4月1日生まれ(53~62歳)

です。

令和7年4月より「高年齢雇用継続給付金」が変わる予定

令和7年4月から給付金を計算する際の支給率の上限を10%にする改正案が今国会に提出されています。

現状の15%から3分の2に減額です。

高年齢雇用継続給付金は60歳を超えると賃金水準が低下する高齢者が多いことから、高齢者雇用を促す目的で設けられましたが、令和12年度をメドに廃止される見込みです。

企業は65歳までの雇用を義務付けられているが…

企業は令和7年度までに、段階的に希望者全員を65歳まで雇用するよう義務づけられています。

だから、高年齢雇用継続給付金を令和7年度以降も続ける必要性は薄いと判断したようです。

ただし、それは「全企業が法律をそのまま守り、65歳まで雇用し、60歳以降も同じ給与を保つ」場合です。

政府は全企業がそれをできると判断したのでしょう。

将来的に政府は「70歳まで現役」社会を目指しているのですが、企業に負担がかからないように、「フリーランス契約への資金提供」や「起業支援」などを選択肢として認めるような形での法改正を目指しているようです。

働き方改革の影響の中、60歳以降や65歳以降にかかわらず、「フリーランス契約」や「起業支援」を行う企業も出てこないとも限りません。

60歳以降の公的給付金、令和4年4月以降、在職老齢年金の基準額が変わってから、またシミュレーションしてみたいものです。(執筆者:社会保険労務士 拝野 洋子)