育児休業中の働けない期間の賃金や生活費は心配です。

「国からの給付金ってあるのかな」

このような疑問がでてきます。

本記事では、育児休業と雇用保険の育児休業給付金について詳しく解説します。

目次

育児休業について

企業は、1歳になるまでの養育する子がいる従業員に、要望があれば休業を取らせなければなりません。

この期間の休業を育児休業といいます。

またその期間中の賃金に関しては、有給か無給かは企業側の判断に委ねられています。

企業からの賃金が無給もしくは育児休業開始前の賃金の一定額以下の場合は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

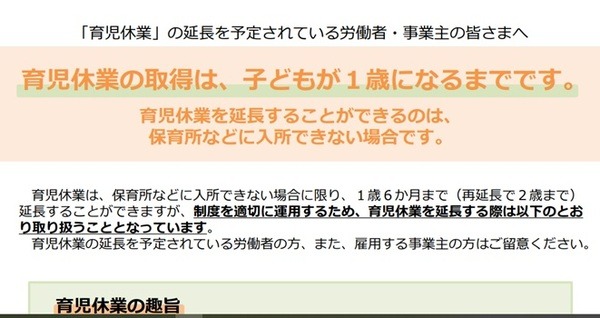

また育児休業に関しては、保育所に入所できないなど、予定通りの時期に復職できない場合の例外的な措置として、1歳6か月(再延長で2歳まで)まで延長することが可能となります。

その間、育児休業給付金の支給時期も延長されます。

現在、男性の育休の取得促進のための取り組みを行うことが、企業側に求められています。

昨年の調査で女性の育休取得率80%台、男性は6%台に留まるなど、その差は一向に縮まっていません。

男性の育児休業取得促進のための諸制度

男性の育児休業の取得促進のための制度として、以下のようなものがあります。

育児休業取得促進のためのいろいろな制度を紹介いたします。

パパ休暇

通常の育児休業は、子が1歳になるまで取得できますが、その途中で育児休業を終了し、職場復帰すると、再度休業を取得できません。

ただ男性の育児休業の取得促進のため、以下のような制度があります。

配偶者の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能です。

これがパパ休暇という制度です。

パパ・ママ育休プラス

今の時代、育児は女性だけが行うものではありません。

夫婦で協力して育児を行うようにするため、パパ・ママ育休プラスという制度があります。

パパ・ママ育休プラスは以下のような制度です。

母だけでなく父も育児休業を取得する場合、父の休業可能期間が1歳2か月に達するまでに延長されます

以上の育児休業の諸制度を踏まえて、その期間中に支給される給付金について解説していきます。

育児休業給付金

次の(1) から(4) いずれにも該当する場合は、育児休業給付金が雇用保険の被保険者に支給されます。

(2) 原則として、当該育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間(11日以上就業している月)が通算して12カ月以上あること

(3) 休業期間中、休業開始前の賃金の8割以上の賃金の支払いがないこと

(4) 支給単位期間の就業日数が10日以下かつ就業時間が80時間以下であること

育児休業給付金の額は、原則次の計算式で求められます。

※休業開始時賃金日額とは、休業を開始した日の前日を受給資格に関わる離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額です。

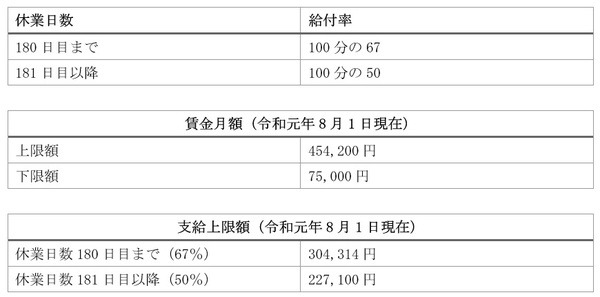

ただ当分の間、支給率は以下の通り計算され、支給額を決定します。

育児休業期間中に賃金の支払いがある場合とない場合で、計算方法が変わってきます。

上記の計算式は、賃金の支払いがない場合に使用します。

例題を見ながら解説

育児休業期間中の賃金:無給

休業開始時賃金日額:6,720円

支給単位期間ごとの計算方法

1支給単位期間の支給額=6,720円 × 30日※ × 100分の67=13万5,072円

※休業が終了した月以外の支給日数は、30日となります。

最終月の計算方法

休業日数が15日間あり、すべて全日休業していた場合(休業日数が181日目以降とする)

最終月の支給額=6,720円 × 15日 × 100分の50=5万400円

※就業日数が10日以下、かつ育児休業による全日休業日が1日以上ないと支給されません。

もし育児休業中に賃金が支払われた場合は、次のような取扱いとなります。

もし、先ほどの例題で、「育児休業期間中の賃金:6,720円(休業開始時賃金日額)の6割支給」があった場合、次の計算式で求められます。

6,720円 × 30日 × 100分の60=12万960円 (育児休業期間中の賃金額)

6,720円 × 30日 × 100分の80=16万1,280円

16万1,280円-12万960円=4万320円が育児休業給付金として支払われます。

賃金の約5割~7割の額の給付金が支給されます

・ 会社から支払われた賃金額によって、育児休業給付金の計算方法が異なる

・ 当分の間、育児休業給付金の給付率は最高100分の67となる

育児休業中の賃金に関しては、会社の判断に委ねられているため、100%支給される会社はあまり多くないかもしれません。

そのため会社の育児休業中の賃金や雇用保険の育児休業給付金について、事前に確認しておく必要があります。

会社から賃金が支払われなくても、最低でも育児休業開始前の賃金の約5割~7割の額の給付金が支給されることだけでも頭に入れておきましょう。(執筆者:社会保険労務士 須藤 直也)