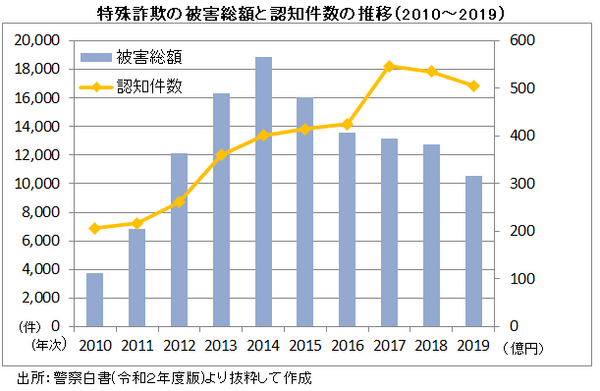

警視庁の調べによると、オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺の被害総額は2014年の約566億円をピークに、昨年は約316億円とピーク時にくらべ約44%減少したものの、認知件数はやや増加傾向にあり、依然として高い水準にあります。

ここでは主に高齢者が被害者となる特殊詐欺に触れてみますが、「親が65歳以上のリタイヤメント世代」で親と別居している子の世代にとっては、決して無関心ではいられない問題です。

騙された額にもよりますが、親が詐欺の被害者になった場合には、その後の生活困難から経済的支援が必要となる事態や相続財産の減少に伴う相続問題などが想定されるからです。

目次

特殊詐欺とは

特殊詐欺とは、オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺などの「振り込め詐欺」と無価値または架空の未公開株・社債など金融商品取引名目詐欺、キャッシュカード詐欺などの総称です。

詐欺に遭うのは65歳以上がほとんど

令和2年公表の警察白書によれば、昨年度の特殊詐欺の全被害者に占める65歳以上の高齢者の割合は約84%、男女別では圧倒的に女性が約60%以上を占めています。

また、高齢者が騙される手口別の割合は、

・ オレオレ詐欺:約98%

・ キャッシュカード詐欺:約94%

・ 還付金詐欺:約79%

65歳以上が圧倒的に多い状況です。

特殊詐欺の主な手口

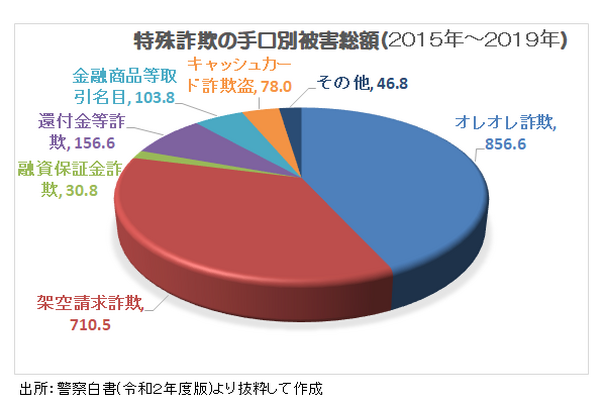

特殊詐欺の手口別のおもなものは

・ オレオレ詐欺

・ 架空請求詐欺

・ 還付金等詐欺

・ 金融商品等取引名目

・ キャッシュカード詐欺盗、

などが認知件数・被害額ともに多くを占めています。

このうち、最近では、オレオレ詐欺が減少している分キャッシュカード詐欺が増える傾向にあります。

キャッシュカード詐欺の具体的な手口は、

というものです。

騙されるのは自己責任なのか

「詐欺被害に遭った被害者は自己責任」と片づけてしまうのは簡単なことです。

しかし、騙しとられたお金のほとんどは反社会的組織の資金源となっているのも事実です。被害者は、結果的にこの組織に寄付をしているようなものです。

さらに、この種の犯罪の標的は特に65歳以上のシニア世代です。

被害者のなかには、退職金や住宅の改増築のために備えていた資金を失ったことで老後の生活設計を狂わせられ、さらに被害者本人が家族から責められて精神的に追い詰められるなど、極めて深刻な状況も散見されています。

振り込め詐欺が社会問題化しているのは日本だけなのか

欧米や主要アジア諸国における振り込め詐欺のような事犯については、皆無ではないものの非常に限定的で、少なくとも日本のように社会問題化している国はないと考えられます。

日本で社会問題化する背景

社会問題化する主な背景としては、

・ 主要諸国では、決済手段が主に小切手、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカードなどが一般的であるが、一方で、日本は治安が良いゆえにキャッシュレス化が遅れていて、いまだにキャッシュ中心の社会である

・ それと関連して、日本の個人金融資産のうち現金・預貯金の割合は50%以上を占めていて、この割合は欧米諸国とくらべ際立って高い、さらに、金融資産額についても現金やいつでも下ろせる預貯金の保有割合の多くを高齢者が占めている

・ 日本は他国とくらべて超高齢化社会であると同時に、増加傾向にある認知症罹患者が2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人になると予想されている

つまり、詐欺に遭う高齢者のうち、軽い認知症のお年寄りがかなりの割合でいることは容易に想像できる

・ お金に関する金融リテラシー (基本的な知識・経験・判断力など)が主要国とくらべて低い、これは日本のすべての世代に共通した問題でもある

などが推測されます。

詐欺によって失ったお金は決して戻ってこない

かんぽ生命の職員や第一生命のトップセールススタッフが起こした最近の不正行為は、会社の責任で被害が確定されれば被害額は顧客に補償されることが考えられます。

しかし、これらを除いて、騙されたお金のほとんどは戻ってこないことを覚悟しなければなりません。

また、災害・盗難・横領などによって生活に必要な住宅財産、現金などの財産を失った場合には、一定額が控除される雑損控除(所得控除)という税制面での支援もありますが、詐欺によって失った財産については控除対象とはなりません。

さらに、詐欺によってお金を失っても損害保険金は支払われません。

万全の防犯対策はあるのか

主な手口別の防犯対策について少し触れてみますが、これらに関する情報をキャッチするアンテナは常に張っておくことです。

オレオレ詐欺、還付金詐欺、キャッシュカード詐欺盗など

「お金」や「お金に関するもの:キャッシュカードやクレジットカードおよび暗証番号や資産状況などの個人情報」の話は詐欺だと心得る

対応

すぐに電話を切る、家族に相談する、警察に連絡する等

投資詐欺(利殖勧誘事犯)

「ぜったい儲かる」「元本保証と高利率、高分配金、高配当金など」を謳った金融商品等の勧誘は詐欺だと心得る

この手のおいしい投資話には安易に乗らない、金融の世界では「ゼロリスク・ハイリターン」はあり得ない、儲かるならば世の中が金持ちで溢れているはずです。

対応

警察や消費センターに報告する

架空請求詐欺など

「身に覚えがない裁判所からの支払督促に関するハガキ等の郵便物を受取った場合」は詐欺だと心得る

対応

記載されている連絡先(電話番号)には絶対に問い合わせをしない、そのハガキを警察に届ける

フィッシング詐欺

「個人のメールに届いた銀行やクレジット会社からのお知らせで、IDやパスワードを入力させる」は詐欺だと心得る

対応

・ 金融機関などは個人宛のメールでIDやパスワードなどの個人情報は聞いてこないと認識する

・ 銀行やクレジット会社に電話で連絡をとり確認する、

・ そのメールを削除または迷惑メールとして設定する等

偽ブランド品・偽販売サイト詐欺

「偽のホームページは本物そっくりなので見分けが付かないが、この種のサイトで紹介している値段は極端に安い」は詐欺を疑う

対応

・ その会社のURLをチェックすると1文字違っているケースが多い、最近ではニトリやダイソンの事例がある

・ その他ネット関連では、偽セキュリティソフト、アダルトサイト、ワンクリック、ウィルスソフト等に関係した詐欺がある

・ たとえば、見慣れないサイトについては添付のファイル等を絶対にクリックせず消去する

・ 返信や電話などでの連絡は絶対に行わず無視することで詐欺の危険から身を守る

認知症の高齢者では対策を講じられない

特殊詐欺の認知件数は警察が取扱った件数を表していますが、未遂も含めると実際の件数は、その十倍、百倍、それ以上あると推測されます。

詐欺被害で懸念されることは、軽度の認知症の高齢者が騙されることです。

判断能力が乏しくなっているため、本人自らが防犯対策を講じることが難しいからです。

親の認知症に気付く幾つかのサイン

最後に、親の認知症に気付く幾つかのサインをここに挙げてみます。

・ 同じ話を何度も繰り返すようになった

・ 同じ薬や雑貨品などを繰り返し買うなど、家の中が同じ物で溢れている

・ 以前とくらべて家の中の整理・整頓がされていない

・ 入浴・着替え・歯磨きなどの身の回りのことが日課としてできない

・「自分は認知症でない」と決して認めない

などです。

親に異変を感じたらお金の管理を話し合う

認知症の異変は電話での会話では気付きにくいです。

今はコロナ禍の状況ですが、可能であれば実家に帰省して親の日常生活における変化を感じた場合には、お金の管理(家族信託や成年後見制度の利用など)も含めて、親と十分に話し合ってみてはいかがでしょうか。(執筆者:CFP、1級FP技能士 小林 仁志)