これから働こうとしているママだと、保育料がいくらかかるのか、というのは大きな関心事です。しかし、残念ながら保育料の金額は、パッと検索しただけで知ることはできないのです。

保育料がどのように決まるのかを知れば、保育料の調べ方も分かります。

目次

保育料の決まり方を知っておこう

保育料の決まり方には、以下のような要素が関係しています。

認可or認可外

認可保育園(もしくは保育所)とは、厚生労働省が定める基準を満たした上で、認可を受けているところです。認可保育園に預ける場合は、預ける側にも基準が設けられており、市区町村の役所を通して申込をすることになります。

一方、認可外保育園というのは認可を受けていない保育園のことで、預ける側にも特に制約はありません。ただ、自治体からの補助が無い(もしくは少ない)認可外保育園は保育料が高いのが難点です。

認可外保育園の保育料は園ごとに独自で決められているため、保育園ごとの差も大きいです。認可外保育園の保育料を知りたい場合は、子供を預けようと思っている保育園のホームページを見るか、直接問い合わせることによって知ることができます。

認可保育園の場合、さらに保育料を決める要素がいくつもあります。

自治体

基準となる保育料は厚生労働省で決められていますが、その基準をもとに設定する保育料は自治体ごとに変わります。おなじ県内でも、市区町村ごとに保育料は違います。

子供の年齢

大きく分けると、3歳児未満かどうかで保育料は大きく変わります。3歳児未満の方が2倍ほど保育料が高いことも珍しくありません。5~6歳児であれば、1人の保育士が20人程度の子供をみることもできますが、乳児の場合は保育士1人あたりがみられる子供の数がどうしても少なくなってしまいますよね。そのため、乳児さんの方が保育料は高くなってしまうのです。

兄弟の有無

1人目は通常料金ですが、2人目以降は割引があります。一律で決まっているわけではありませんが、「2人目は半額、3人目は無料」という自治体もありますよ。

世帯所得税・住民税(地域により異なる)

世帯所得税・住民税ごとに保育料は変わります。昨年の所得税もしくは住民税をもとに計算されるので、出産まで働いていたママの場合は夫婦の税金が合算されて高額になることも多く、保育料も高めになってしまうことも。

ちなみに、所得税非課税や所得税・住民税非課税の家庭の場合は無料もしくは数千円程度、税額が高い世帯の場合は8万円ほど保育料がかかることも。

※自治体によって所得税基準のところと住民税基準のところがあります。

私立か公立か

認可保育園=公立、という意味ではありません。認可保育園の中にも公立と私立があります。保育料はどちらも同じですが、保育料以外の費用がかかりやすいのは私立だと言えるでしょう。給食代や紙おむつ代、お昼寝布団のリース代、スイミング代、送迎バス代などなど、ある程度の出費があるかもしれません。

※私立でも、ほとんど費用がかからないところもあります。

減免

ひとり親世帯、障がい者(児)のいる世帯などでは保育料の減免がある自治体もあります。もちろん「ひとり親世帯なら誰でも無料!」というわけではなく、「ひとり親世帯かつ所得税非課税世帯」などといった条件付きですので注意しましょう。

保育料を調べる方法

保育料の金額を調べるには、2つの方法があります。

1. ホームページから確認する

預けようとしている保育園がある自治体のホームページを見れば、保育料の一覧が載っていることが多いはずです。

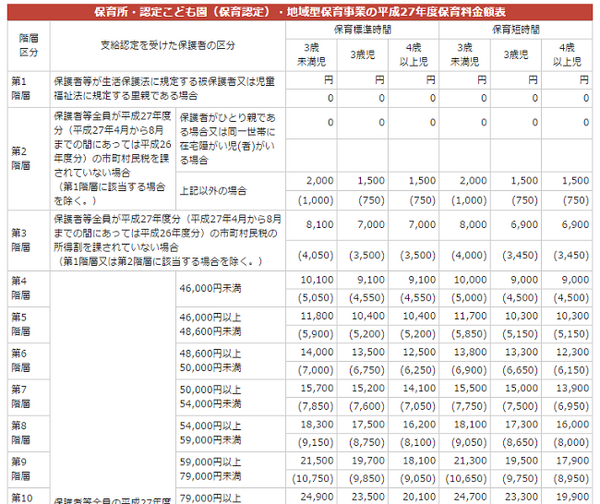

※長い表なので抜粋です。

自分の世帯の所得税額や住民税が分かっていれば、当てはまるところを見るだけで簡単に保育料が判明します。所得税額を知るには、昨年分の源泉徴収票(確定申告の人は確定申告書)を見てくださいね。

2. 役所で教えてもらう

源泉徴収票が手元になくて所得税額が分からない! という場合でも、役所に行けば保育料は分かります。「納税証明書」というものを発行してもらえば昨年分の所得税額が分かります。夫婦2人分の納税証明書を取得して、その金額を合算すれば世帯所得税額を知ることができますね。

表がややこしくて見方が分からないという場合でも、世帯所得税さえ分かっていれば、役所の窓口で教えてもらうことが可能ですよ。

※納税証明書を交付してもらうには手数料がかかります。

不安になるより、正確な保育料を調べよう!

子供を保育園に預けようと思っても、「保育料が高ければパートする意味が無いかも……」なんて不安に思ってしまい、決断できない人も多いです。

たしかに、保育料が高額になる場合はせっかく働いても収入の大半が保育料で消えてしまうこともありますから怖くなるのも分かります。しかし、保育料が安ければ断然働いた方がお得なのですから、調べる前から不安にならずに、正しい保育料を調べるようにしましょう。

正しい保育料が分かっていれば「正社員がいいのかパートがいいのか」、「時短勤務にしてもらうべきかフルタイムにすべきか」といった悩みも判断しやすくなりますよ。(執筆者:吉見 夏実)