パートナーが亡くなると、お葬式の費用やその後の生活費が心配です。

ところが、葬式費用の補助が受けられることや、遺族年金には男女差があることはあまり知られていません。

この記事では、おひとりさまになった時に困らないよう、お互いが元気なうちから知っておきたい、パートナーが亡くなった後のお金の問題を解説します。

目次

意外と知られていない「葬祭費給付金制度」

パートナーが亡くなって最初に気がかりなのが、お葬式の費用です。

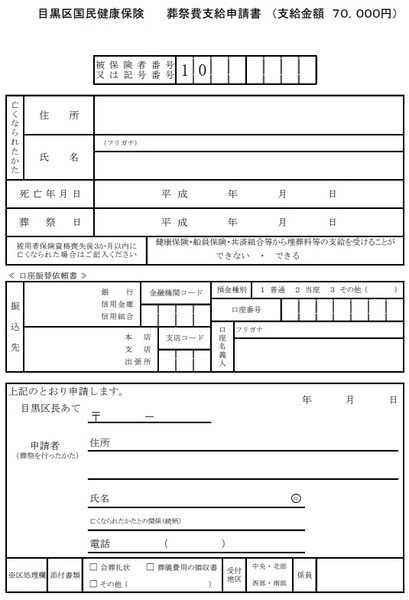

各地方自治体には葬祭費を給付する「葬祭費給付制度」があります。

故人が国民健康保険に加入していれば、申請することで受け取れます。

自治体によって違いがあるものの、金額は1~7万円程です。

社会保険加入者の場合には、一律5万円の葬祭費がもらえます。

健康保険組合によっては、別途補助が出る場合もあるので、詳細については加入している保険組合に確認しましょう。

パートナーが亡くなった時にもらえるお金には男女差がある

パートナーが亡くなった時にもらえるのが遺族年金です。

故人が会社員だった場合には遺族厚生年金が受け取れます。

・ 夫が先に亡くなった場合には、妻の年齢に関係なく受給できます。

しかし、妻が先に亡くなった場合には、夫は55歳以上でなければ受け取れません。

さらに受給できるのは60歳からです。

・ 残されたパートナーに年収が850万円ある場合は対象外です。

・ 自営業の場合、遺族基礎年金だけがもらえるものの、18歳未満の子供がいる家庭だけが対象です。

・ 子供がいない、もしくは独立している場合は受け取ることができません。

その代わりとして、死亡一時金もしくは中高齢寡婦加算がもらえます。

・ 死亡一時金は、国民健康保険料を3年以上納めていて年金を一度も受給してなければもらえます。

・ 中高齢寡婦加算は、妻が残された場合だけ受け取れるお金です。

・ 婚姻期間が10年以上ある夫が25年以上健康保険料を納めていて、子供がいないか独立している場合にもらうことができます。

このように、パートナーが亡くなった後に受け取れるお金には男女差があります。

男性が亡くなった場合の方が多く受け取ることができるでしょう。

しかし、その額は今までの生活を維持できるような金額ではないことが多いため、その後の生活の見直しが必須です。

お互い元気なうちから将来のことを考えて老後費用を用意しよう

おひとりさまになった途端に生活に困らないためには、お互いが元気なうちから将来についてよく話し合っておく必要があります。

施設に入所する場合には、施設の種類や必要経費をよく調べ、早いうちから準備を進めたいものです。

また、介護が必要になった時のことも考えておくと、おひとりさまになった時の不安も少しは解消できるでしょう。(執筆者:中村 楓)