日本の年金制度の将来を見通すために、5年に1度、年金の健康診断といわれる財政検証が行われ、その結果が公表されます。

今年(2019年)は公表年にあたり8月27日に公開されました。

厚生労働省のウェブサイトにて閲覧できます。

目次

今回の財政検証の評価

財政検証が公表されるまで、マスコミあるいは一般世論は、

といった空気でした。

しかし、これはあまり報道されていませんが、実は公表された内容はあまり悪くなく、出生率などは以前のシナリオほど下がらず、少しではありますが上振れしています。

楽観視はできませんが、結果的に将来の高齢化率も想定より低下気味でした。

所得代替率の解釈

年金制度について、将来の見通しが良いということは、マスコミ的には都合が悪いため、「所得代替率」という指標に着目したのです。

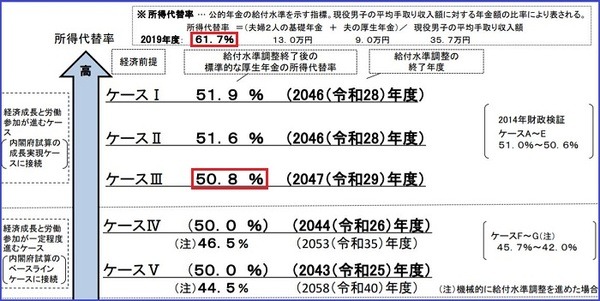

財政検証にはケースI からケースVI までの6つの経済前提があります。

その中で標準的なケースIII の場合、所得代替率が61.7%から50.8%に低下(約2割減)しています。

マスコミなどでは、これを指して「年金が2割減る」と報道しているフシがあるのですが、もしそうであればそれは完全に間違っています。

FPの中にも「2割減る」と公言している方がいますが、物価上昇との絡みで生活水準が現在より2割程低下するといった目算で言っているのであれば必ずしも誤りではありません。

「所得代替率」とは

所得代替率とは、現役時代の平均賃金に対し、年金の受給額の割合を示す指標です。

ちょっとわかりにくいと思いますが、これは割合なので

ことを意味します。

つまり所得代替率が減少したからといって、ストレートに年金が下がることにはなりません。

今回の財政検証でも、ケースIII では、所得代替率が約2割下がっているのに、年金額は22万円から24万円へと約1割増えています。

この24万円という年金額の試算も、インフレ調整して現在価値に割り戻した数字なので、実際に手にする年金額はもっと高い数値になります。

極端な例として、

ということです。

所得代替率は、

で、重要な指標ですが、結果として一般的には誤解のタネになってしまっているのが現状です。

年金の課題も含めてマスコミには正確・公平な報道を求む

将来の年金額には、今後の雇用状況、賃金の変化、物価上昇率、年金資産の運用結果などさまざまな要因が影響するため、正確な予測をすることはマスコミにも専門家にもできません。

現在の年金制度に課題がいくつもあることは周知の事実であり、今後マスコミがこうした課題を追求していく重要な役割を担うべきであることは間違いありません。

今回のように公表された資料がミスリードされてしまうことが残念でなりません。

私たちにとって大切な年金の議論がマスコミの間違った報道により色あせてしまうことが懸念されます。(執筆者:長崎 寛人)