国民年金の保険料を納めるのが難しい場合には免除を申請できますが、実際に申請を出す際にはいつの所得で判断されるのでしょうか。

今年は、新型コロナウイルスの影響を受けた方も特例申請できます。

目次

免除申請の承認基準となる所得金額

全額申請できる所得の基準については、次のような計算式で判断します。

ここでポイントです。

【ポイント1】所得は世帯全員(本人、配偶者、世帯主など)の所得を合算します。

【ポイント2】「収入」ではなく、「所得」で考えます。

所得金額とは、簡単に言うと、収入から経費や社会保険料などの控除の金額を引いた金額のことです。

「扶養親族等控除額」は、子どもの年齢によっても変わってきますから、源泉徴収票や確定申告の金額を確認するとよいでしょう。

【ポイント3】基準となる所得金額は、扶養親族の人数で変わってきます。

例えば、

夫と妻それぞれの「所得」を合わせて92万円以下が基準です。

3人世帯:

3 × 35 + 22 = 127万円で、所得が127万円以下であれば申請できます。

ただし、この金額より所得が多くても段階に応じて、3/4免除、半額免除、1/4免除を申請できます。

参照:日本年金機構

免除申請はいつの所得で判断されるのか

実際のところ単純にそうはなりません。

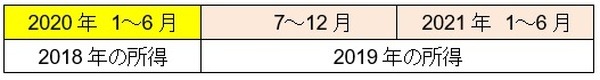

・ 7~12月は前年の所得

で、判断されます。

今年を例にとると、判断する金額は次のようになります。

もし、昨年度の所得を考慮して今年は免除申請したいと考えた場合には、申請は7月から行えます。

その場合には、来年の6月分まで免除してもらうよう申請できます。

申請期間と書類

1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12か月間です。

上記の場合でいうと、2020年7月から2021年6月まで(ピンク色の部分)を1枚の申請用紙で申請できます。

もし、2020年1年間の免除申請をしたいときには、1~6月分と、7月以降分の2枚の申請書の提出が必要です。

申請方法

申請に必要な書類を国民年金の公式サイトからダウンロードして記入し、郵送します。

ダウンロードや印刷が難しいという場合には、年金事務所または市(区)役所や町村役場の国民年金窓口でも入手できますので、そちらで対応しましょう。

申請書:国民年金保険料 免除・納付猶予 の申請について(pdf)

手続きに必要なもの

・ 個人番号カードまたは通知カード等

・ 年金手帳

・ 認印

・ 本人確認書類

申請して結果が出るまで時間がかかるので、申請後であっても納付の案内がくる場合があります。

国民年金免除を受けるとiDeCoはどうなるのか

iDeCoに加入している方が、国民年金保険料の免除を受けられることになった際には、どのようになるのでしょうか。

iDeCoの加入は「国民年金保険料を払っていること」が必須の条件です。

国民年金の保険料を免除されると加入者の資格がなくなり、掛金の拠出はできません。

そのためiDeCoの「加入者」ではなく、「運用指図者」という区分になります。

簡単にいうと、掛け金は払わず、お金は預けたまま運用だけ行うことになります。

運用指図者となった場合でも手数料は支払う必要があります。

iDeCoは制度上、脱退はできず、60歳になるまで引き出すこともできません。

手数料は楽天証券の場合、

月額66円

運用管理機関手数料:

0円

です。

参照:楽天証券

iDeCoに加入している方が免除申請を出す場合には、この点を念頭に置いておく必要があることでしょう。

なお、年金保険料を納めるようになれば拠出を再開できます。

今年はコロナによる特例申請もある

次の基準に当てはまる場合に国民年金保険料の特例免除申請を出せます。

今年の2月分の保険料から免除申請できますから、必要な場合には検討してみてください。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること日本年金機構

免除の申請においては遡って控除を受けることも可能です。

所得基準を満たしていれば申請できますので、必要な場合には検討してみることをおすすめします。(執筆者:桐谷 春音 監修:社会保険労務士 拝野 洋子)