2020年は新型コロナウィスルの発生で、「在宅勤務になって残業手当がなくなった」「ボーナスが出ない」など、収入面での影響が業種を問わず見られます。

また、健康面での不安が募り、医者にかかる回数が例年より多かったという方も少なくありません。

「収入は減ったけど、多額の医療費がかかった」覚えがある方は特に、医療費控除の準備にそろそろ取り掛かりましょう。

目次

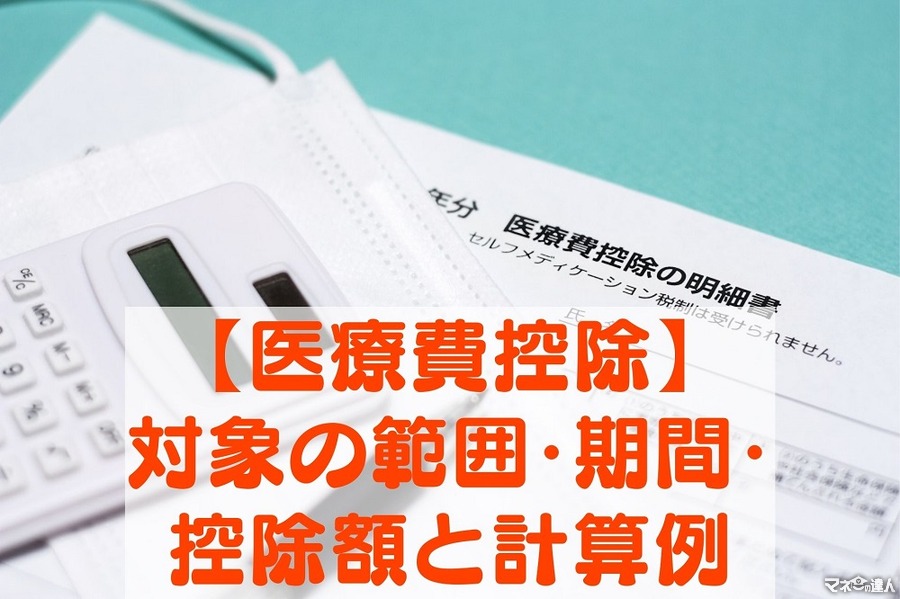

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間で一定額以上の医療費を支払った場合に、一定額が所得から控除されます。

会社員などの給与所得者の方は、源泉徴収で所得税をあらかじめ引かれたうえで給与が支給されます。

医療費控除は年末調整の対象外なので、給与所得者の方が控除を受けるには自ら税務署に申告する必要があります。

医療費控除の対象者の範囲・期間・控除額

医療費控除の対象者の範囲、期間、控除額、対象になるものを見ていきましょう。

医療費控除の対象者の範囲

納税する本人と、その配偶者や親族(本人と生計が一緒であることが必要)です。

対象期間

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。

治療を12月に受けて支払いが翌年1月になった場合には、支払った年の医療費控除に算入します。

医療費控除の計算方法

まず、「1年間に支払った医療費」から「保険金などで補填された額」を引きます。

保険金などで補填された額とは、

・ 公的医療保険制度で給付された出産一時金

・ 民間保険で補填された入院給付金

などを指します。

そこからさらに「総所得金額 × 5%」または、「10万円」のどちらか低い金額を引きます。

医療費控除の計算例

たとえば、

総所得金額:600万円

医療費の総額:55万円

医療保険による補填額:15万円

の場合には、

「55万円 – 15万円 – 10万円 = 30万円」が医療費控除額です。

なお、医療費控除の最高額は200万円です。

医療費控除の対象になるもの、ならないもの

病状などに合わせて一般的な治療費の水準を著しく超えない額が対象です。

対象になるもの

たとえば、

・ 医師、歯科医師による診察の対価

・ 治療のために必要な医薬品代

・ 電車やバスといった公共交通機関を利用した交通費・緊急搬送時のタクシー代

・ 入院中の食事代

・ 検診で疾病が発見されて治療に入った場合の人間ドックの費用

・ 不妊治療費、出産費用

などが対象です。

対象外のもの

一方で、医療費控除の対象とならないものは、

・ 自家用車のガソリン代、駐車代

・ 入院時の差額ベッド代(自己都合で選択した場合)

・ 美容整形の費用

・ 人間ドックの費用

・ ビタミン剤など病気予防や健康増進のために購入した医薬品代

などです。

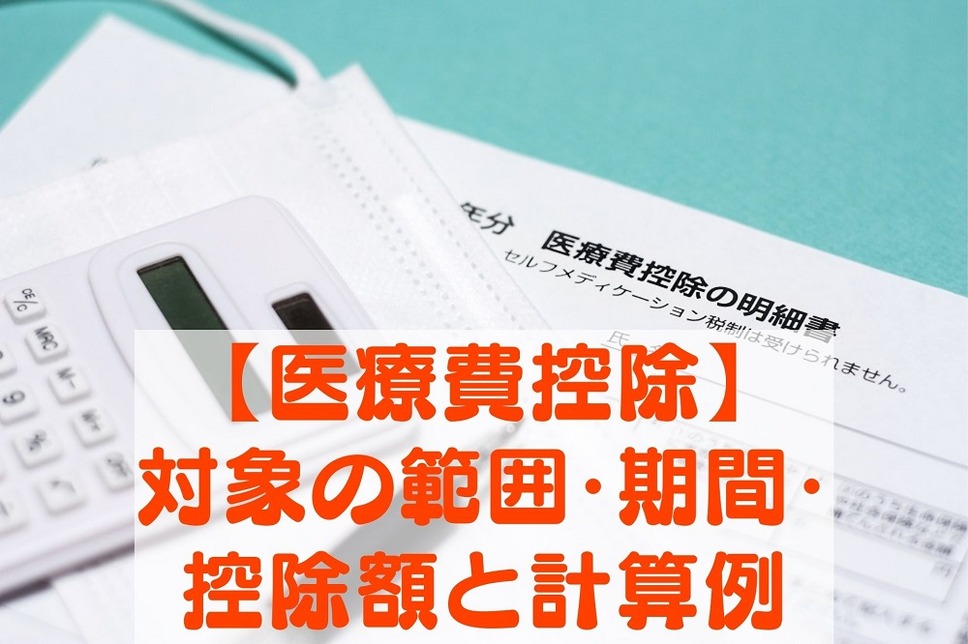

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除の必要事項を記入した確定申告書と、医療費控除の明細書または、医療費通知(保険者等が発行するもの)を納税先の税務署に提出します。

確定申告書と医療費控除の明細書は税務署で直接もらえますし、国税庁のホームページからのダウンロードもできます。

平成29年の確定申告から医療費の領収書添付は不要となり、代わりに医療費控除の明細書へ病院名などの詳細を記入することになりました。

なお、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制を選択した場合には、通常の医療費控除を受けられませんのでご注意ください。

参照:国税庁

還付申告について

医療費控除は、毎年2月中旬から受付する確定申告で申告できます。

自営業などの方は確定申告時、医療費控除以外にも決算書等の書類をまとめて提出しますので、例年この時期には税務署がかなり混み合います。

払い過ぎた税金を返してもらう還付申告のみの場合には、1月から申告可能です。

今から準備をして早めに申告すると、混雑を避けられます。また、電子申告(e-Tax)を利用すれば税務署に直接行かずとも申告できるのでさらに便利です。

なお、

ので申請前に確認しましょう。

参照:国税庁

申告しなければ税金は返してもらえない

「払い過ぎた税金を返します」と連絡を入れてくるのは詐欺グループだけです。

払い過ぎた税金を返してもらうには、少しの手間を惜しまずに主体的に申告することが必要です。

還付申告できる控除には他にも寄附金控除や雑損控除などがありますので、国税庁のホームページで確認してみるのもよいかもしれません。(執筆者:AFP 大川 真理子)