公的年金を受給中の方が亡くなった場合には、年金を受給する権利は当然ですがなくなってしまいます。

しかし、まだ受け取っていない分の年金などは遺族の方が受けとることはできるのか、該当の遺族の方はどのような年金を受給することができるのかなど不明点がいろいろあると思います。

今回は、年金受給者が亡くなった場合の年金について詳しく解説していきます。

目次

「未支給年金」

年金受給者が亡くなった際にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金の内、亡くなった月分までの年金は「未支給年金」となります。

「未支給年金」は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族(優先順位順)が受けとることができます。

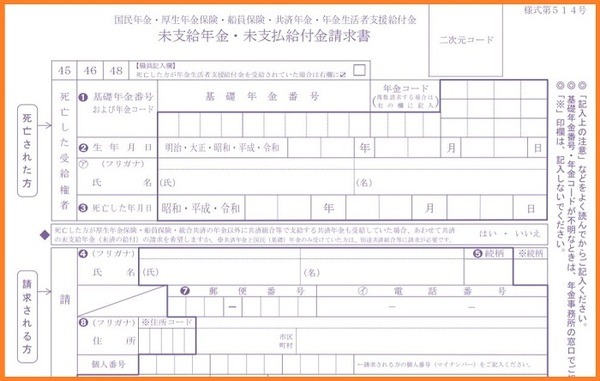

「未支給年金」を受けとるには、死亡の届出として受給権者死亡届(報告書)に必要事項を記入して必要書類を提出します。

また、未支給年金請求の届出として、未支給年金・未支払給付金請求書と必要書類を死亡の届出と一緒に年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

必要書類については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

「死亡一時金」

「死亡一時金」とは、

のことです。

「死亡一時金」は、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(優先順位順)が受給できます。

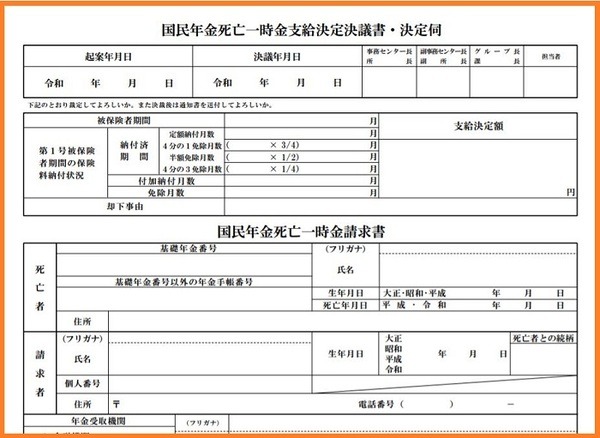

「死亡一時金」を受けとるには、国民年金死亡一時金請求書に必要事項を記入して必要書類と一緒に住所地の市区町村役場の窓口または近くの年金事務所、街角の年金相談センターに提出します。

必要書類については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

「寡婦年金」

「寡婦年金」とは、

のことです。

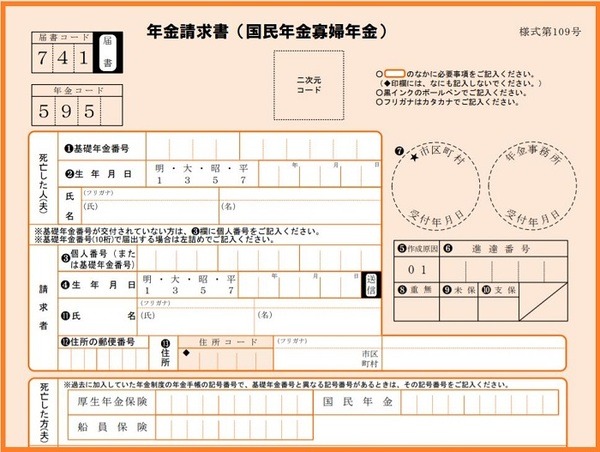

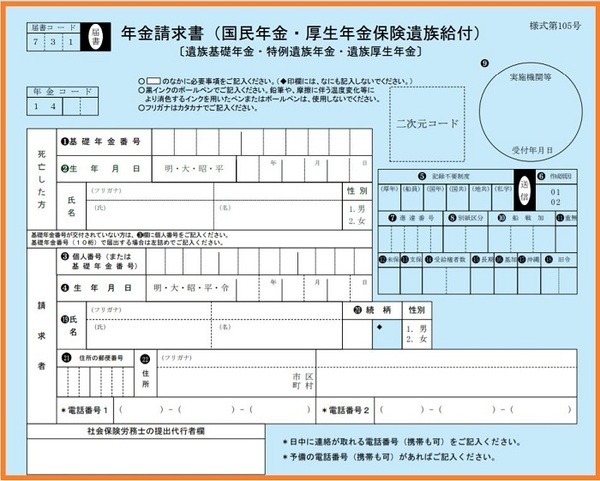

「寡婦年金」を受給するには、年金請求書に必要事項を記入して必要書類と一緒に住所地の市区町村役場の窓口または近くの年金事務所、街角の年金相談センターに提出します。

必要書類については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

「遺族基礎年金」

「遺族基礎年金」は、

です。

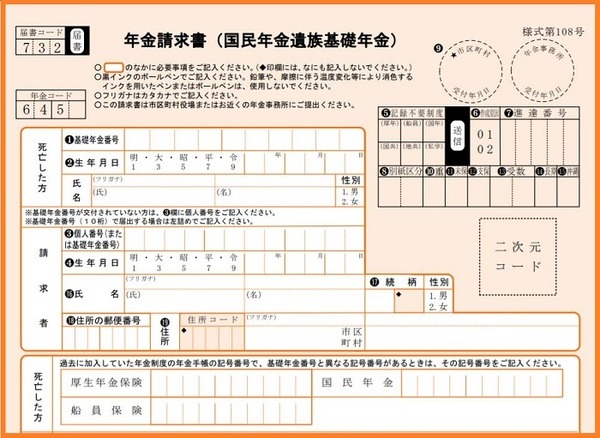

「遺族基礎年金」を受給するには、年金請求書に必要事項を記入して必要書類と一緒に住所地の市区町村役場の窓口に提出します。

なお、死亡日が国民年金「第3号被保険者」期間中の場合には、近くの年金事務所、街角の年金相談センターに提出します。

必要書類については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

「遺族厚生年金」

「遺族厚生年金」は、

です。

「遺族厚生年金」を受給するには、年金請求書に必要事項を記入して必要書類と一緒に近くの年金事務所や街角の年金相談センターの窓口に提出します。

必要書類については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

どのような年金・一時金を受給できるか注意

このように、亡くなった方の年金受給状況などによって、遺族の方が受給できる年金の種類も変わってきます。

誰がどのような種類の年金や一時金を受給できるかを注意する必要があります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)