老後の生活費は、現在の状況で果たして十分なのだろうか。日々の節約に励んでいても、将来への不安が容易に消えることはない。そのような感覚を抱いている節約主婦は少なくない。日々の家計管理は、まさに労力を要する作業である。

円安時代に円だけ持ってるのは危ない?

最近、ニュースなどで耳にすることが増えた「円安」は、私たちの暮らしにも少しずつ影響を与えている。例えば、スーパーでの買い物やガソリン代が高くなってきたのは、円安の影響によるところが大きい。

円安とは、日本円の価値が外国の通貨に比べて下がっている状態を指す。例えば、米ドルに対する円の価値だけでなく、近年では「ビットコイン/円」といったデジタル資産の日本円建てレートも、円の相対的な価値を示す1つの指標として注目されることがある。つまり、日々の生活の中でコツコツと貯めている円の貯金も、世界的に見ると使える価値が少しずつ減ってしまう可能性があるということになる。

これまでは、「とにかく貯金が一番」と考え、銀行に預けておけば安心という時代が続いてきた。しかし、今は超低金利の時代であり、物の値段も上がり続けている。そのため、円だけで貯蓄していると、知らないうちにお金の価値が目減りしてしまい、資産を守りきれない可能性がある。

円安に負けない家計の工夫:資産を守る「分散」という考え方

どうすれば大切な資産を守ることができるのか。その答えの1つが、「分散投資」という考え方である。資産をすべて日本円の現金や預貯金だけで持っていると、円安やインフレ(物価の上昇)が起きたときに、その影響を大きく受けてしまう。

しかし、円だけでなく、外貨や株式、不動産、そしてビットコインのような新しい資産など、種類の違うものに分けておくことで、仮に1つの価値が下がったとしても、ほかの資産でその分を補える可能性が出てくる。

節約を通じて家計を守るのと同じように、お金の置き場所を工夫することも、これからの時代を安心して暮らすための大切な知恵と言えるだろう。

ビットコイン:分散投資の新たな選択肢と、企業も注目するその可能性

資産分散の重要性は広く知られているが、「具体的に何に分けるべきか」と迷う人も多い。近年、注目されているのがビットコインである。ビットコインは暗号通貨の一種であり、価格変動が大きく、まだ歴史の浅い資産であるため、不安を感じるのも無理はない。

しかし、既存の金融資産とは異なる値動きをする特性があるため、他の資産と組み合わせて保有することで、リスクを分散できる可能性があるという見方もある。

また、個人だけでなく企業の間でも資産としてビットコインを保有する動きが広がっており、その社会的信頼も高まりつつある。

初心者でも大丈夫!ビットコインの基本をやさしく解説

ここからは、分散投資に興味がある方に理解しやすいよう、ビットコインの基本を丁寧に解説しよう。

そもそもビットコインとは?

ビットコインとは、「インターネット上で使えるお金(デジタル通貨)」である。紙幣や硬貨のように手に取ることはできないが、円やドルのように「価値」があり、買い物の支払いや人との送金にも使える。

このようなお金は、「暗号通貨」あるいは「仮想通貨」と呼ばれる。その中でもビットコインは最もよく知られており、最初に登場した通貨である。「暗号」と名が付くのは、偽造や不正利用を防ぐために、特別な暗号技術が使われているからである。この仕組みによって、安全性の高い取引が可能となっている。

ビットコインは中央銀行などの管理者を持たず、「ブロックチェーン」という分散型の仕組みによって成り立っている。これは取引の記録を世界中のコンピュータで管理する仕組みで透明性が高く、改ざんされにくいという利点がある。

やや専門的に感じるかもしれないが、まずは「インターネット上で使える新しいタイプのお金」であるという認識で十分である。

「暗号通貨」や「仮想通貨取引所」ってどういう意味?

ビットコインのような暗号通貨を実際に手に入れたり売買したりするには、「仮想通貨取引所」と呼ばれる専用のサービスを利用するのが一般的である。

「取引所」と聞くと、株式の売買を行う証券取引所を思い浮かべる人もいるかもしれない。仮想通貨取引所もそれと似た仕組みであり、ビットコインを買いたい人と売りたい人が集まり、それぞれの希望する価格で取引を行う場となっている。

日本国内には、金融庁に認可された仮想通貨取引所が複数存在しており、そこに口座を開設することで取引が可能となる。口座開設の手続きは、インターネット上で本人確認書類を提出すれば完了するケースが多く、誰でも比較的簡単に始められる。

つまり、「暗号通貨」とはビットコインを含むデジタルなお金の総称であり、「仮想通貨取引所」とは、それらを売買したり管理したりするためのサービスを提供する場である。

ビットコインの価値はどう決まるの?価格のしくみを知ろう

ビットコインに興味を持ったとしても、「なぜ価格が上がったり下がったりするのか」と疑問に思うのではないだろうか。せっかく持っていても、価値が下がってしまっては意味がないと感じるのも、もっともなことである。

ここでは、ビットコインの価格がどのように決まっているのか、その基本的な仕組みについてわかりやすく解説する。

需要と供給で決まるビットコインの価格

ビットコインの価格は、基本的に「需要」と「供給」のバランスによって決まる仕組みである。これは、野菜や株、外国為替など、多くのものと同じように、市場の原理によって成り立っているシンプルなルールである。

例えば、「ビットコインを買いたい人(需要)」が増えると、価格は上がりやすくなる。将来の価値上昇への期待や、便利なサービスの登場などが話題になると、ビットコインを「欲しい」と思う人が増え、それが価格上昇のきっかけになる。

逆に、「ビットコインを売りたい人(供給)」が増えると、価格は下がりやすくなる。例えば、ネガティブなニュースや、他の投資先に魅力を感じる人が増えると、売却が進み、価格は下がる方向に動く。

このように、ビットコインの価格は日々さまざまな要因に影響されて動いている。ニュースや技術の進歩、規制の動き、経済の状況、そして人々の期待や不安によって価格が変わるため、誰か一人や特定の組織がコントロールしているわけではない。

主婦でもできる!少額から始めるビットコイン活用術

ここでは、日々のやりくりに励む主婦層が、無理のない範囲でビットコインと向き合っていくための基本的な考え方やヒントを紹介する。

「ビットコインって高い」は誤解です

ビットコインは、小数点以下の単位で分けて購入することができる。例えば、0.001BTCというように、ごく小さな単位でも取引が可能である。多くの仮想通貨取引所では、500円や1000円といった少額から購入できる環境が整っている。

まずは、家計に負担のかからない範囲で、例えばお小遣いの中から少額で試してみるのが賢い方法である。「いきなり大きな金額は不安だが、数千円程度なら…」という気持ちで始められる点は、ビットコインの大きな魅力の1つである。

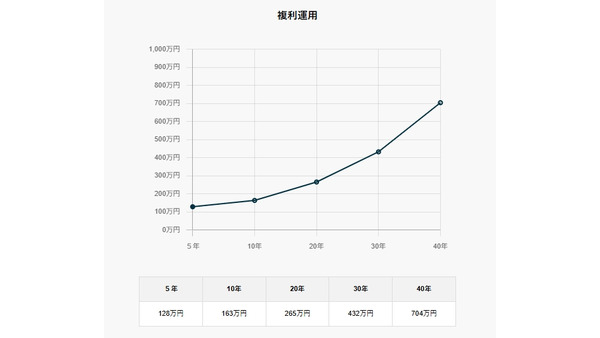

節約生活と両立できる!“ムリしない”仮想通貨の付き合い方

ビットコインは価格変動があるため投資の性質を持ち、「家計と両立できるのか」と不安に感じるのは当然である。重要なのは、生活費に影響しない余剰資金の範囲で、少額から無理なく始めることである。例えば、毎月1,000円など、自分で上限を決めたうえで積み立てていく方法が安心である。

短期の利益を狙うよりも、「将来への備え」として長期的な視点で関わることが望ましい。ビットコインには価格の変動、セキュリティ、法制度の変化といったリスクもあるため、自分のペースで関与し、リスクを理解したうえで行動することが大切である。

実際に、ビットコインはこれまでに大きな下落を経験してきた。例えば2018年には前年末の高値から80%以上下落した。この年は、FacebookやGoogle、Twitterといった大手プラットフォームが暗号資産関連の広告掲載を一斉に禁止したことで市場の信用が揺らぎ、多くの投資家が資金を引き上げたことが要因とされている。

しかし、その後徐々に回復し、2021年には再び過去最高値を更新するなど、長期的に見れば右肩上がりの成長を遂げている。このように、一時的な値動きに左右されず、長い目で見て向き合う姿勢が求められるのである。

まとめ:お金の不安に「知識」で備える時代へ

将来の生活資金に対する不安は、多くの人が抱える問題であり、特に家計を担う主婦にとっては切実である。そのような不安に備えるためには、正確な情報を得て、知識をもとに行動することが重要である。

一見すると難しそうに思えるビットコインも、少額から始められ、自分のペースで無理なく関わることができる。節約の延長として、新しい知識の1つとしてビットコインを学ぶことは、将来への備えとして有効な選択肢となり得るだろう。

出稿元情報:所属先: Binance Japan株式会社 お問い合わせ先: https://www.binance.com/ja