年金をいつからもらえるのかは、皆さんの関心の高いところでしょう。

「公的年金」は、生年月日や性別によって受給できる年齢が変わってくるので、しっかりと押さえておく必要があります。

本記事では、年金の受給開始年齢や2階建て年金についても解説していきます。

目次

公的年金はいつからもらえるのか

まずは、「公的年金」はいつからもらえるのかを見ていきましょう。

「老齢基礎年金」の受給開始年齢

ただし、受給資格期間が10年以上ないと「老齢基礎年金」の受給要件を満たさないので、65歳からは受給できません。

その場合には、「任意加入制度」によって10年以上の受給資格期間を満たすまで保険料を納付することが可能です。

また、「老齢基礎年金」の金額は、40年間(480ヵ月)の全期間で保険料を納付していれば、年額78万1,700円(約月6万5,000円)が満額で支給されます。

「老齢厚生年金」の受給開始年齢

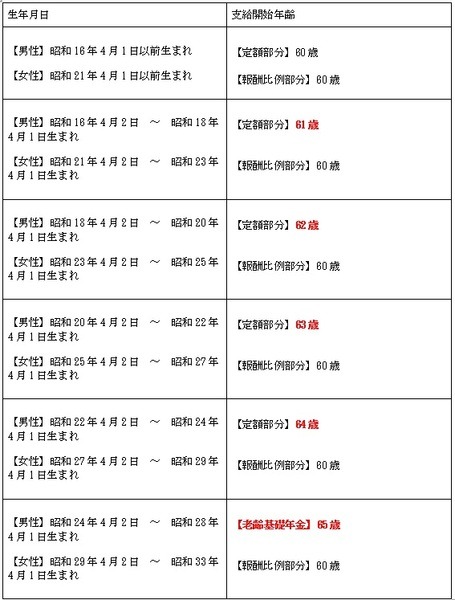

ただし、以前は「老齢厚生年金」の支給開始年齢は60歳でした。

そうした背景から、支給開始年齢をいきなり60歳から65歳へと引き上げるのではなく、生年月日や性別に応じて段階的に引き上げる措置を取ることうになったのです。

この65歳より前に支給される「老齢厚生年金」を「特別支給の老齢厚生年金」と言い、これは「定額部分」と「報酬比例部分」に分けられます。

生年月日と性別に応じて、まず「定額部分」の受給開始年齢を引き上げ、そのあと「報酬比例部分」を引き上げる仕組みになっています。

次の表が、「老齢厚生年金」の支給開始年齢です。

【定額部分の引き上げ生年月日】

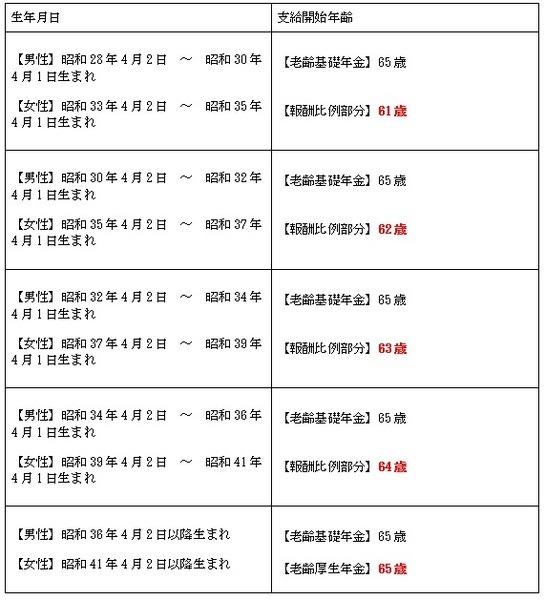

【報酬比例部分の引き上げ生年月日】

参照:日本年金機構

以上の通り、

となっています。

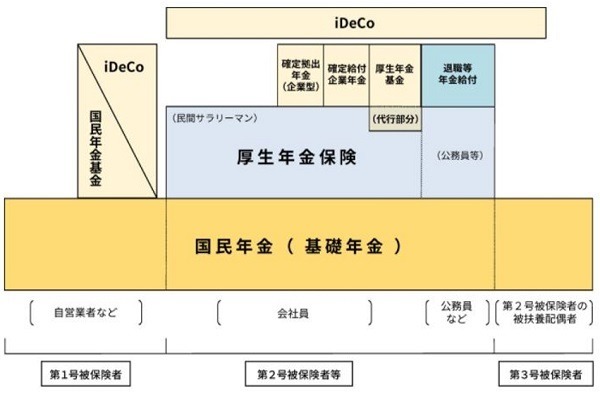

ここまでで「老齢年金」の名称がいろいろと出てきたので、「老齢年金制度」の仕組みについて整理しておきましょう。

「老齢年金」の種類|2階建て年金とは

また、確定拠出年金などの「企業年金」や「iDeCo」などの個人年金に関しては、3階部分に位置づけられることになります。

【年金制度の体系図】

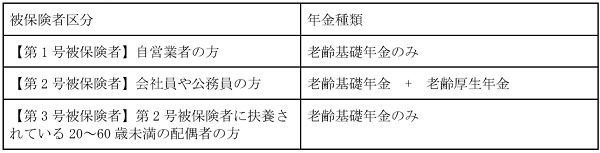

被保険者の加入区分に応じてもらえる年金が変わってくるので、皆さんも「被保険者区分」を確認してみましょう。

被保険者の種別ごとにもらえる年金

被保険者の種別ごとに、対象となる年金をまとめました。

【被保険者の種類別の年金】

個人年金なども活用して老後資金を早めに貯蓄

ここまでをおさらいすると、

・「老齢厚生年金」:「昭和36年4月2日以降生まれの男性」「昭和41年4月2日以降生まれの女性」は65歳から支給

・「昭和36年4月1日以前生まれの男性」「昭和41年4月1日以前生まれの女性」には、生年月日に応じて「特別支給の老齢厚生年金」が支給される

年金受給者にとって「支給開始年齢」や「どの年金が対象となるのか」は、非常に重要なところです。

20~40代の方は、現行制度では「基礎年金」「厚生年金」ともに65歳からの支給となるのが原則です。

個人年金なども活用して、早めに貯蓄をするように心がけましょう。(執筆者:社会保険労務士 須藤 直也)